ゲーム理論の基本を理解する(囚人のジレンマ)

ゲーム理論において、議論を分かりやすくするために用いるゲーム的状況を「モデル」と呼びます。

この代表的なものが「囚人のジレンマ」です。このモデルが示すのは「協力的になれば互いに得ができるにもかかわらず、利己的に行動したが故に損をする」という人間の面白い側面でもあります。以下でその詳細を解説していきましょう。

例題1

XとZは共犯で銀行強盗をはたらきました。その場では逃げおおせたものの、1週間後には警察に捕まってしまいます。2人は別々の取調室に分けられ、尋問をされていました。しかし物的証拠はなく、2人の有罪を確定するためにはどうしても「自白」が必要です。

取調べを担当する検事は、このままでは口を割りそうにない2人に対して、こんな話を持ちかけました。

「このまま2人とも黙秘を続けるなら、逃亡に使った車の盗難だけの立件になるから、2人の懲役はそれぞれ1年だ」

「しかし、もしお前だけが自白をすれば、X(Y)は懲役5年になるが、司法取引でお前はこのまま釈放してやろう」

「もちろんお前が黙秘を続けている間に、X(Y)が自白をしてしまえば、お前が懲役5年、相棒は無罪放免だ」

「もし2人ともが自白をした場合は、どちらも情状酌量で3年の懲役になる」

「早い者勝ちだ。さあ、どうする?」

さてこの時、XとYはどの選択肢を選ぶでしょうか?

1.jpg)

解説

下図はXとYが立たされた状況をそれぞれが得る利得(この場合は「懲役を受けないこと」が得なので、懲役はマイナス表記)を、選択肢に応じて数値化したものです。

2.jpg)

検事が言うように双方が黙秘すれば1年ずつの懲役、双方が自白すれば3年ずつの懲役、どちらか一方だけが自白すれば黙秘を続けた方に5年、自白した方は無罪放免になります。一見すれば「双方が黙秘」するのが一番利得が高いことがわかります。

しかし問題はXとYが置かれている状況です。すなわち「2人は別々の取調室に分けられ」ているので、相談ができません。自分がバカ正直に黙秘をしている間に、相棒がさらりと自白してしまえば最悪の結果になってしまいます。

逆に自白してしまえばどうでしょうか?仮に相棒が黙秘を続けていれば自分は無罪放免。利得だけで見れば大勝利です。相棒も自分同様自白をした場合にも、「懲役5年」という最悪の結果は避けられます。「相棒が自白するかもしれない」というリスクがある限り、XもYも自白をするのが最善の選択肢となるのです。

したがってゲーム理論ではこのような状況に陥った場合、「XもYも自白し、双方に3年の懲役が課せられる」と予測します。

囚人のジレンマはなぜ「ジレンマ」か?

囚人のジレンマの例を見ると「XとYの間に信頼関係はなかったのか?」「仲間を売るなんて信じられない!」と思う人も多いのではないでしょうか。これらの意見はゲーム理論において一切意味を持ちません。

「信頼関係」「仲間意識」といった不確かな要素を一切無視しているからです。2人は純粋に「自分の利得を最大化するため」に行動する。これがゲーム理論におけるプレイヤーの前提なのです(合理的)。

しかし皮肉なことに、合理的に行動したにもかかわらず、結果的には2人で協力し「互いに黙秘する」という選択をしなかったばかりに「懲役3年」という損をしてしまう。これが「囚人のジレンマ」の「ジレンマ」たる所以です。

このようなケースは実社会においても珍しくありません。競合間の価格競争による相互の利益減少や、環境保護を無視したビジネスの拡大による環境破壊などは、利己的に行動した結果が最終的に自分の首を絞める例です。

ゲーム理論の前提(合理的とは)

ゲーム理論における「プレイヤー」は常に「合理的に行動する」ことが前提になっています。この場合の合理的な行動とは、「自分にとって最も大きな利得を得られる行動」です。

私たちが日常的に意思決定の要素として考える「義理」「人情」「信頼」「愛情」などの判断基準は、ゲーム理論においては全て無視されます。

人によっては、義理や人情を優先した方が結果的に「自分にとって最も大きな利得を得られる」と主張するでしょう。しかしこの場合の「利得」は、個人の主観的な価値観における「利得」でしかなく、それを客観的な数値で計測することはできません。

したがってゲーム理論の「合理的な行動」とは、より多くの客観的な利得(例えばお金やモノ)を得るための行動を意味します。どうしてこのような定義付けが必要なのかを、具体例を挙げてみておきましょう。

例題2

XYZ小学校の6年生であるF君とG君がいます。彼らは日ごろは仲がいいのですが、あることをきっかけに殴り合いの喧嘩になってしまいます。その現場を見つけた先生は二人の首根っこを捕まえて仲裁し、別々に事情を聞くことにしました。

しかしF君もG君も一向に喧嘩の原因を話そうとしません。困った先生はこんな条件をそれぞれに提案しました。

「まったく、困ったやつらだ。ならこうしよう」

「このまま今週末まで2人とも黙っているなら、算数の問題50題を2人に宿題として出す」

「もし先にどちらかが事情を話したら、話した方は算数の問題は10題だけ、黙っていた方は200題だ」

「仮にどちらも事情を話せば、2人に100題ずつ宿題を出す」

「ほら、早く事情を話した方がいいんじゃないか?あいつがお前を売るかもしれないぞ?」

「とんでもない教師だ!」とF君もG君も思いましたが、算数の勉強は2人とも大嫌い。どうすればいいのか迷ってしまいます。

解説

・F君とG君が「合理的」な場合

この例は「囚人のジレンマ」というゲーム理論の代表的なモデルです。

もしF君が黙っていた場合、F君は「50題」か「200題」のどちらかの宿題を出されることになります。しかしF君が事情を話した場合には「10題」か「100題」です。

別々に事情を聞かれている以上、G君の意思決定にF君は一切関与できません。したがって、相談して2人ともが黙秘を続け、50題ずつの宿題で手を打つこともできないのです。

このとき、F君とG君は合理的なので、「自分にとって最も大きな利得を得られる行動」を選択します。すなわち「事情を自分から話す」ことを選択します。

結果、双方が事情を話すので、出題される宿題は100題ずつに落ち着きます。プレイヤーが合理的である限り、このように「モデル(ゲーム)の解」が導き出せるのです。

1.jpg)

・F君とG君が「非合理的」な場合

ところがF君とG君が「非合理的」な場合は状況が変わります。

例えばF君とG君が「喧嘩はしたものの、あいつは自分にとってかけがえのない友人だ。自分が宿題を出されたくないからと言って、そんな友人を売るような真似は俺は絶対しないし、あいつもしないはずだ!」と考えているとしましょう。

この時点でゲーム理論の前提は根底から崩れてしまいます。F君とG君は「自分にとっての最も大きな利得を得られる行動」をはじめから選択する気がないのです。G君もF君と同じような考えであれば、2人はそれぞれ50題の算数の宿題を、仲良く解くことができるでしょう。

しかしこれは「合理的」な結末ではありません。ゲーム理論はこのような非合理を排除して意思決定のプロセスを考える学問です。

2.jpg)

プレイヤーはなぜ「合理的」なのか?

F君とG君の例を一見すると、F君の非合理的な判断が人間的に見えます。にもかかわらず、なぜゲーム理論はプレイヤーが「合理的」だと前提するのでしょうか。

それは「理論的分析」を行うためには、客観的に妥当な行動原理が必要だからです。

冒頭でも書いたように、「義理」や「人情」、あるいは「友情」などは主観的な行動原理。これを考慮して「理論的分析」を行うのは不可能です。したがって、ゲーム理論は「合理的なプレイヤー」を前提にするのです。

ゲームのルールを変えれば解も変わる

ゲーム理論に基づけば、ゲームのルールを変えればプレイヤーの行動も変えることが可能です。

サッカーでは手を使うのは反則なので足でボールをゴールに運びます。しかし「手を使ってもOK!」というルールに変更になった場合、「ボールが取られそうになったら手で抱きかかえる」という戦術も可能になるでしょう。

このような例はスポーツに限らず、日常生活にもあります。6等分したホールケーキを6人で分ける際に「1人1つまで」というルールがあれば争いにはなりません。しかし、「早い者勝ち・いくら食べてもOK」というルールならば早食い競争になります。

ゲームのルールを操作すれば、同時に「ゲームの解=プレイヤーの行動」を操作することも可能なのです。このことをよりゲーム理論に引きつけて考えるために、代表的なゲーム「囚人のジレンマ」を例に用いて考えてみましょう。

例題3

強盗殺人の容疑で逮捕されたXとYは、別々の取調室に連れて行かれ、尋問を受けています。殺人に関しては決定的な証拠がなく、2人を強盗殺人で起訴するには自白が必要です。

しかしXもYも一向に自白しようとしません。このまま2人が黙秘を続けた場合は、強盗だけでの起訴になるため、2人の懲役は5年ずつです。仮にどちらか一方でも自白をしてくれれば、2人とも25年の懲役が課せられます。

2人とも自白したとしても懲役は25年です。この状況でプレイヤーであるXとYはどのような行動を取るでしょうか。

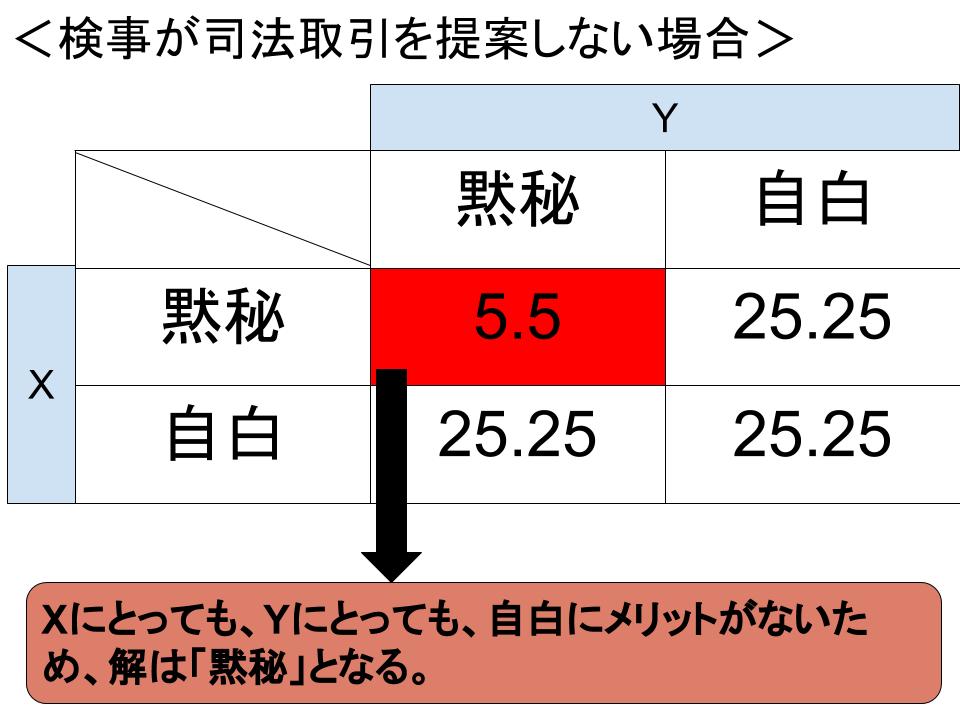

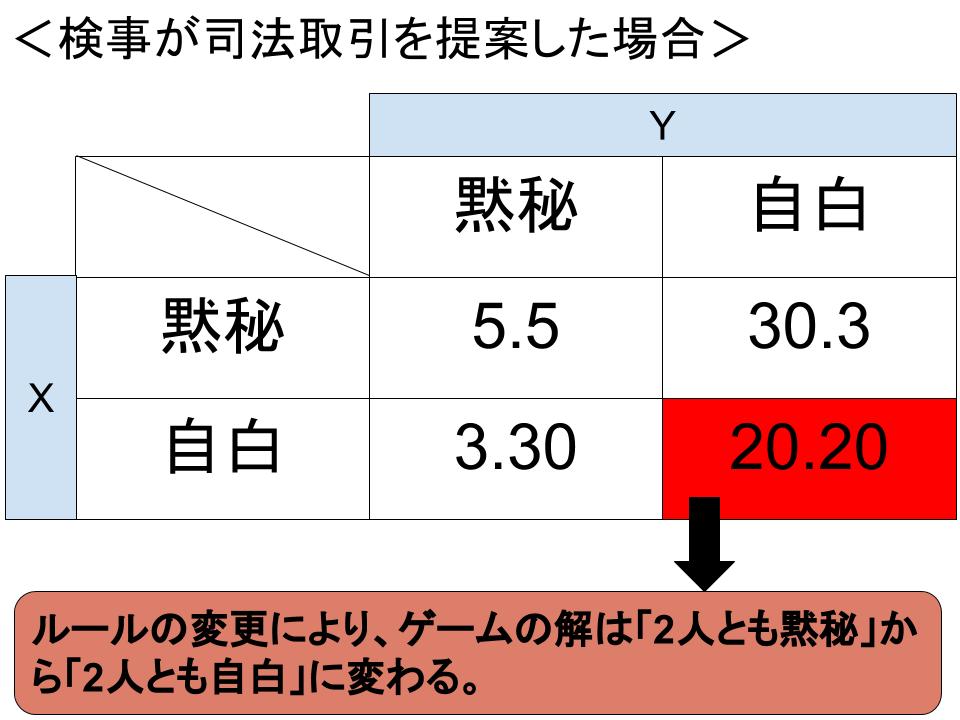

解説

XとYの利得を表にすると下図のようになります。彼らにとって「自白する」という選択には何のメリットもありません。先に自白しても、後に自白しても刑罰は懲役25年に変わりないからです。したがってXとYが合理的人間であるならば、2人の選択は「黙秘」となります。

しかし検事にしてみれば2人の自白を引き出さなければ自分の仕事を全うできません。検事が仕事を全うしたいのであれば、彼は次のようにルールを変更するべきです。

・先に自白すれば懲役3年。

・一方が自白した場合、黙秘していた者は懲役30年。

・2人が自白した場合、2人ともに懲役20年。

検事がこのようなルール変更(司法取引)を行うと、XとYの利得は上図のようになります。自白されて懲役30年の刑罰を科せられるリスクを考えると、XとYは自白すべきです。

もし相棒が自白しなければ懲役3年で済みますし、相手が自白しても最悪の事態は避けられます。司法取引によってルールを変更した結果、検事は見事2人の自白を引き出すことができるのです。

プレイヤーの行動を左右する「リニエンシー制度」

アメリカの映画などでよく目にする「司法取引」。日本では刑事罰における司法取引制度はありませんが、独占禁止法が定める「課徴金減免制度(リニエンシー制度)」がそれに類似したゲームになっています。

公正取引委員会によれば、「カルテルは秘密裏に行われるため発見される可能性が低く、また物証を残さないため、解明が困難」です。

しかも「企業が法令順守体制を整備し、カルテルを発見しても、当局へ申告するインセンティブがない」ため、カルテルの事実を明るみに出すのは至難の技。これは前掲例で言えば、検事が司法取引を持ち出す前の状況です。

そこでリニエンシー制度の出番になります。この制度は自社が関係するカルテルや談合について公正取引委員会に申し出るなどすれば、課徴金を少なくしてもらえるというもの。

ゲームのルールを変え、独占禁止法の目的を達成するために「ゲームの解=プレイヤーの行動」を変えているのです。

引用:公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/genmen.html

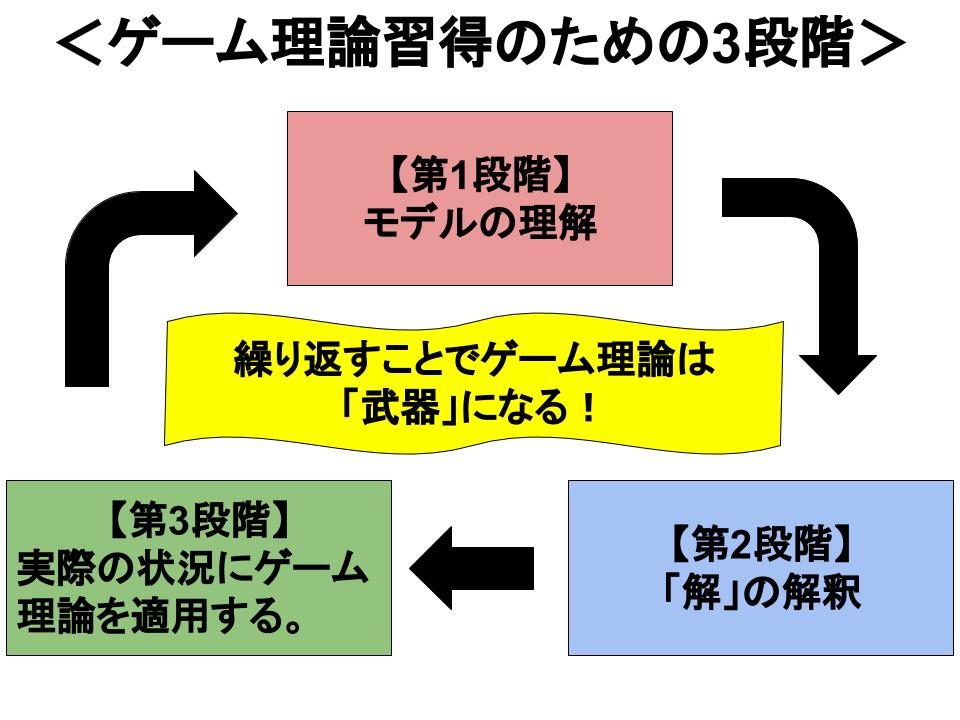

ゲーム理論習得のための3段階

ゲーム理論を習得するためには3つの段階があります。この3つの段階を各理論について繰り返すことで、ゲーム理論はビジネスシーンや日常生活における「武器」として磨かれていくのです。ここでは3つの段階について1つずつ解説していきます。

第1段階:モデルを理解する

最初の段階は「モデルの理解」です。ゲーム理論では、現実の状況の本質を分かりやすくするために多くの「モデル」を使います。「囚人のジレンマ」はその代表的な例。他にも「合理的な豚」や「男女の争い」などがあります。

こうしたモデルを理解するためにはゲーム的状況を「時間」「不確実性」「情報」の3つの観点から観察しなくてはなりません。

例えば「時間」はプレイヤーによる意思決定が同じタイミングで行われるのか、別のタイミングで行われるのかといった観点から考えることができます。

「不確実性」とはプレイヤーの意思決定や行動の「わからない部分」をどう考えるかです。「情報」についてはプレイヤー間でゲームのルールがどのように共有されているのかがポイントとなります。

第2段階:「解」を解釈する

これらを正確に把握し、モデル化することができれば、「解」を得ることができます。つまりそのゲームにおいて、プレイヤーがどのような意思決定や行動を選択するかが分析できるのです。

解の考え方で最も代表的なものが「ナッシュ均衡」。これは「全てのプレイヤーが互いに最適な意思決定・行動を選択している状態」を指します。

ゲームに参加するプレイヤーが「自分にとって最も大きな利得を得られる行動」=「合理的な行動」を選択するのであれば、そのゲームはナッシュ均衡になるはず、という考え方です。

他にも「ベイズ均衡」や「完全ベイズ均衡」、「分離均衡」「一括均衡」など様々な解の考え方があります。

第3段階:実際の状況にゲーム理論を適用する

ゲーム理論は実際のビジネスシーンや日常生活で「使える」理論です。そのためモデルや解の考え方を理解しただけでは宝の持ち腐れになってしまいます。

自分が直面する現実の状況に対してゲーム理論を適用できて初めて、「ゲーム理論を習得した」ということができるのです。

確かに全てのゲーム的状況にゲーム理論を当てはめて考えるのは難しいかもしれません。しかしゲーム理論の考え方が、思考のフレームワークとして役に立つことも確かです。「なんとなく経験的に○○すべきだ」といった勘に頼らず、理論的に判断・説明できればビジネスシーンや日常生活での意思決定・行動に大きなヒントとなるでしょう。

例題4

・ベテラン自動車ドライバーが、交通違反を取り締まる「ネズミ取り」を意図的に避ける際の意思決定のプロセス。

・ベテランギャンブラーが、「伸るか反るか」の判断をする際の意思決定のプロセス。

・凄腕ビジネスマンが、営業で自社の秘策を取引先に明かす際の意思決定のプロセス。

このように、「勘」や「経験」で判断されていると言われる、ビジネスシーンや日常生活の意思決定のプロセスの例を挙げてみましょう。

解説

上記で挙げた例は「勘」や「経験」に依存する意思決定のプロセスです。しかし、これををゲーム理論によって明らかにすれば、10年や20年の経験を積まなくても高度な意思決定ができるようになります。

これはビジネスシーンにおいては人材教育などの場面で大きな効果を発揮するでしょう。経験の浅い人はもちろん、後進を育成する立場にある経験豊富なビジネスパーソンにとっても、ゲーム理論は非常に有益な学問と言えます。

ゲーム理論の本質=対立と協調

ゲーム理論を理解すれば、ゲーム的状況における意思決定や行動のためのヒントを得ることができます。

ゲーム的状況は日常のあらゆるところに発生しており、それはビジネスシーンにも見られます。では、このゲーム理論とはつまるところ何を学問する分野なのでしょうか。

これについて香川大学経済学部准教授であり、『ゲーム理論入門』を執筆した天谷研一氏は「対立と協調」であると言います。

ゲーム理論は私たちの生活の随所にある「対立と協調」を明らかにし、どのように意思決定を行えば自分にとって最も利得の大きい結果が得られるのかを考える学問なのです。

以下では「囚人のジレンマ」モデルを使った例を用いて、どこに対立関係があり、どこに協調関係があるのかを見ておきましょう。

例題5

兄Xと弟Yの兄弟がある日、家の中で遊んでいたところ、ちょっとした拍子にお母さんの大事にしていた花瓶を割ってしまいました。しかもそこに運悪くお母さんが帰ってきてしまい、「誰が割ったのか」を巡って兄弟への尋問が始まります。

2人を並べて「どっちが割ったのか」を問いただしてみますが、2人は黙りこくっています。見かねたお母さんは、兄Xと弟Yを別々に寝室に連れて行き、個別に話を聞くことにしました。

夕食の準備があったので早く一件落着させたかったお母さんは、2人に対して別々にこんな条件を出します。

「2人ともずっと黙っているようならもう何も言わない。普通に晩御飯を食べなさい」

「でもXかYのうち、どちらかが『自分がやった』と言えば、言った方は許します。言わなかった方は晩御飯抜きね」

「もしXもYも、2人とも『自分がやった』と言うんなら、今日のトンカツは1枚を2人で食べなさい。痛み分けよ」

「さあ、早くどっちが割ったのか言いなさい」

解説

このゲームにおける解は、「どちらも『自分がやった』と言う」です。典型的な「囚人のジレンマ」モデルで、相手が「自分がやった」と言うことで助かろうとするリスクを考えると、「晩御飯抜き」という最悪の事態を避けるためには「自分がやった」というのが最もリスクの低い選択肢だからです。

ではこのゲームにおいてはどの場面でどんな対立関係と協調関係が生まれているのでしょうか。

1.jpg)

本来であればXとYは協調関係を築いてケース1を選択するべきです。そうすればお母さんの大事な花瓶を犠牲に、2人はきっちり1枚ずつのトンカツが食べられるからです。

しかし「X(Y)は自分が助かろうとして『自分がやった』と言うかもしれない」という不安はぬぐいきれません。つまりどちらか一方がお母さんと協調関係を築き、X(Y)に対して対立する可能性も十分あり得ます(ケース2・3)。

したがってゲーム理論に基づけば、「晩御飯抜き」という最悪の事態を避けるために、兄弟は互いが互いに対して対立姿勢を選択し、晩御飯の裁量権を持つお母さんに協調姿勢を示す、という結末になるというわけです(ケース4)。

ゲーム理論の「解」は真理なのか?

「囚人のジレンマ」が示すのは、このような状況に陥った場合の合理的な人間は、「共犯者を売り飛ばして自分が助かろうとするあまり、結果的に損をする」ということです。

しかし現実世界では兄が弟にトンカツを譲る為に「自分がやった」と言わない場合や、その逆のケースも起こりえます。つまりゲーム理論によって導き出された「解」=「絶対的な真理」というわけではないのです。

しかしゲーム理論によって「誰が誰と対立し、協調するのか」を明らかにすることによって、「自分は誰とどういう関係を築くのか」の判断ができます。

この判断ができていれば、弟が「兄に協調姿勢を、お母さんと対立姿勢を取りたい」と思っているにもかかわらず、兄のせいにしたくない一心で「自分がやった」と言ってしまう、という皮肉な結果は訪れません。

ゲーム理論は、日々の身の振り方のヒントにもなるのです。

まとめ

・モデル「囚人のジレンマ」においてプレイヤーは利己的な行動により、最悪の結果は避けられるものの、最善の結果は得られない

・モデル「囚人のジレンマ」は合理的な行動が必ずしも最善の選択ではないことを示している

・ゲーム理論は「合理的なプレイヤー」を前提とする

・「合理的な行動」とは「自分にとって最も大きな利得を得られる行動」である

・「非合理的なプレイヤー」を考慮すると「理論的分析」ができないため、ゲーム理論ではその存在を無視する

・ルールを変えれば解も変わる

・「司法取引」や「リニエンシー制度」などは、法律の目的を達成するために行われるルール変更

・ゲーム理論習得のための3段階

第1段階→モデルの理解(囚人のジレンマなど)

第2段階→「解」の解釈(ナッシュ均衡など)

第3段階→実際の状況にゲーム理論を適用する

・ゲーム理論の本質は「対立と協調」の関係を明らかにすること

・「対立と協調」の関係を明らかにすることで、「自分は誰とどういう関係を築くのか」を的確に判断できる

関連ページ

- ゲーム理論とは…意味を理解してビジネスの駆け引きの現場で活かす

- 交互進行ゲーム(逐次手番ゲーム)とゲームの木

- ゲーム理論の視点からオークションの仕組みを理解する

- ベイズ均衡(ベイジアンナッシュ均衡)

- 男女の争いとチキンゲーム

- コーディネーションゲーム(失敗と解決法)

- クールノー競争とベルトラン競争

- ゲーム理論の基本を理解する(囚人のジレンマ)

- ホテリングの立地ゲーム

- 情報非対称ゲーム(不完備情報のゲーム)

- ミニマックス定理

- 混合戦略と純粋戦略

- ナッシュ均衡を理解する

- 部分ゲーム完全均衡と後ろ向き帰納法

- 囚人のジレンマの解決法

- 戦略形ゲームのモデルを理解する

- 脅しのゲームと信頼のゲーム

- 交互進行ゲームにおける戦略と信頼性のない脅し