リーダーシップとネットワーク(権力行使から依存関係へのシフト)

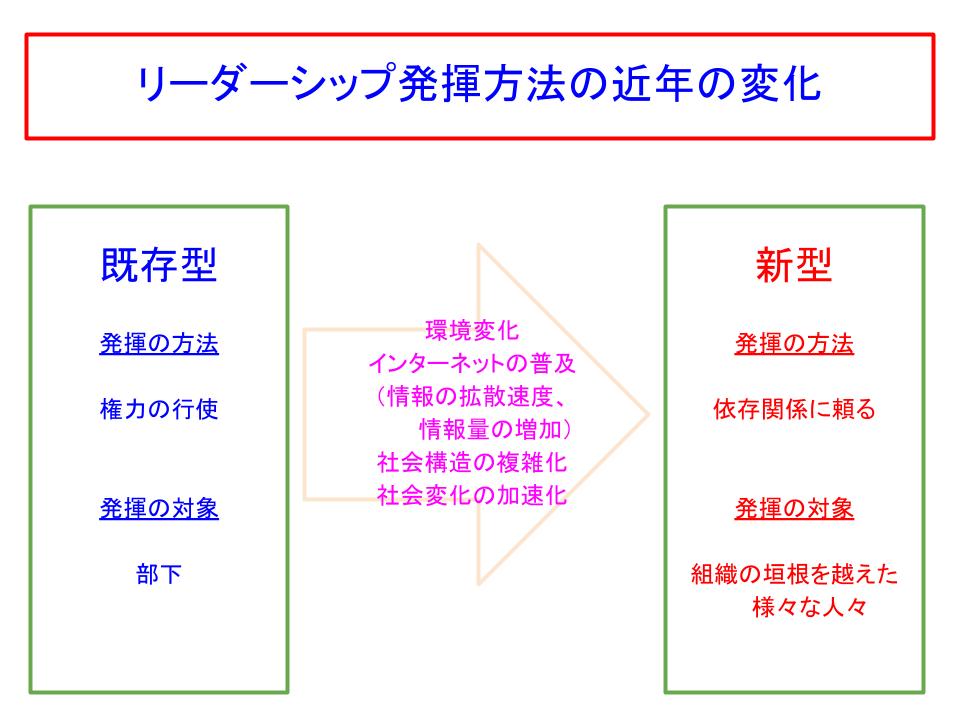

ハーバード大学ビジネススクール名誉教授で、変革型リーダーシップ理論(常に状況が変化する大企業を変革に導くリーダーシップ理論)の大家であるジョン・コッターは、現代のリーダーシップのかたちの変化について、次のように述べています。

「複雑化を増す環境の中で、現代の大企業のマネージャーのリーダーシップの発揮の方法は、権力を行使することから依存関係へシフトしている。言い換えると、権力の行使を依存関係にからめてソフトに行使するかたちへ変容してきているということである」

ここで注目すべき点は、リーダーが「依存」する相手です。当然、企業組織におけるリーダーは部下(=フォロワー)に多くを依存しているといえます。

しかし、公式な権力の及ばない他部署のマネージャーやスタッフ、上司や経営陣、社外の取引先、顧客、監督官庁など、多くの人々にも、場合によっては部下以上に依存して業務を推進しなければなりません。

コッターによると、優秀なマネージャーは権力だけに頼ったプロトタイプのリーダーシップの行使を嫌うようです。

日頃から信頼関係を深める努力をしたり、相手の納得できる環境を整えたりといった様々な手法を使って、部下はもちろん、組織外や社外の者に対してまでも、自分のして欲しいことを実行してもらうようなかたちでリーダーシップを行使しているとしています。

優秀なマネージャーは、上司の命令を黙って聞き入れ忠実に従う部下は、現実にはほとんどいないことを理解しています。彼らは部下に対して、上記のようなソフトなかたちでの権力行使をしています。

例1:機械メーカーの製品発表会

中堅機械メーカーのX社では、介護ロボット分野への進出を果たし、その責任者にA部長を抜擢しました。

A部長は、かねてより付き合いのあったマーケティング系コンサルティング会社のB氏に相談してみたところ、介護施設のスタッフが着用するロボットスーツが他事業への転用も可能な、将来性の見込める事業であるとのアドバイスを受けます。

開発に社内の既存リソースの転用も可能であることから、取り組むことを決定しました。設計段階では、学生時代の同級生で大学教授であるC氏と人間工学に関する共同研究を立ち上げ、その結果を取り入れています。

新入社員の時に直属上司であり、現在に至るまで色々と相談に乗ってもらえる先輩社員D本部長には、品質管理面で具体的なアドバイスを受けました。

試作品が完成した段階で、実際の介護施設に協力を得て、使用した際の意見を製品にフィードバックできています。この施設での実験は、A部長の部下であるE君に、その親戚が理事長を務める社会福祉法人を紹介してもらって実現したものです。

財務部長で同期入社のF部長は、A部長の知らなかった国の補助金制度があることを教えてくれました。A部長は、かつて同業者団体の主催する勉強会に参加していたことがあり、そこで知己を得た他社のG参与が補助金の活用法を語っていたことがあったのを思い出し、早速連絡を取ったのです。

G参与からは、申請書は専門家に任せた方が良いとアドバイスされ、補助金申請を専門に取り扱っているH行政書士を紹介されました。補助金の申請が無事受理され、コストの低減に大きく寄与しています。

介護ロボット事業を立ち上げて3年、ロボットスーツ5機種のリリースを行うことができ、おおむね順調に事業が成長してきました。A部長は、情報収集のために人的ネットワークをさらに広げ、事業を飛躍させるための策をめぐらしています。

A部長のネットワーク

ジョン・コッターによると、優秀なマネージャーは新たな領域にチャレンジする場合、通常のマネージャーよりもネットワークづくりに多くの時間をかけるといいます。その時間は3ヶ月から半年におよび、その数は数千人となる例もあったとのことです。

例1のA部長は、社内外のネットワークを駆使し、事業を成功に導きました。言い換えれば、ネットワークを利用して自分のパワーを強め、リーダーシップを発揮しやすい環境を手にしたといえるでしょう。

ネットワークは、リーダーシップの重要な一要素であることに、疑いの余地はありません。

ホリゾンタル・リーダーシップ

近年、ネットワークに関連してよく耳にするようになった言葉に、「ホリゾンタル・リーダーシップ」があります。

ホリゾンタル・リーダーシップとは、会社・部署の枠にとらわれず、様々な人々とホリゾンタル(水平方向)なネットワークを構築し、目標達成を目指すリーダーシップのかたちです。

インターネットの普及を前提として、コミュニケーションツールの発達でさまざまな人たちと容易にコミュニケーションができるようになったり、マッチング技術の進展によりコンタクトを取るべき相手が簡単に見つけられるようになったりしてきていることが背景にあります。

そのため、IT系コンサルティングファームでよく使われているのです。

このリーダーシップの形態は、数ある選択肢の一つというよりは、ネットワークの高度化、社会の複雑化、環境変化の迅速化などの理由により、世の中が必然的に「ホリゾンタル・リーダーシップ」を取らざるを得ない方向に向かっているという議論と共に登場することが多く、冒頭のジョン・コッターの主張と相通じるものがあります。

この権力を背景としないリーダーシップのかたちは、相互理解、共感力、コミュニケーションスキルといった要素が重要であり、一般的に人の輪を重んじる傾向の強い女性にも受け入れやすい理論だと言えるでしょう。

ネットワーク作りの基本

ネットワークの重要性は理解できても、ネットワークの作り方がわからないという人もいると思います。まずは、社内のネットワーク作りから始めましょう。

関わりのあった人が異動したとしても、関りを絶やさない努力や、同期入社の友人や他部署のスタッフとの交流の維持は、すぐにネットワークの拡大につながります。仕事や研修を通じて社外の人たちとの交流を深めることも効果的です。

ネットワークの人数が増加してきたとき、一度に繋がりを保てるのは、一般的に150人程度だといわれていますので、絞り込みも場合によっては必要となるかもしれません。

ティッピング・ポイント

無名だった人物が有名になったり、新商品が大ヒットしたり、特定の言葉が一気に流行したりする際に、ある水準を超えると劇的に人々の認知度が高まることを、ティッピング・ポイントといいます。ネットワークの影響力を知るうえで、重要な概念です。

ティッピング・ポイントという言葉を世に広めたのは、著名な米国人ジャーナリストでビジネス書作家でもあるマルコム ・グラッドウェルです。

グラッドウェルは、ティッピング・ポイントに到達するための3原則があることを主張しています。

ティッピング・ポイントに到達するための3原則

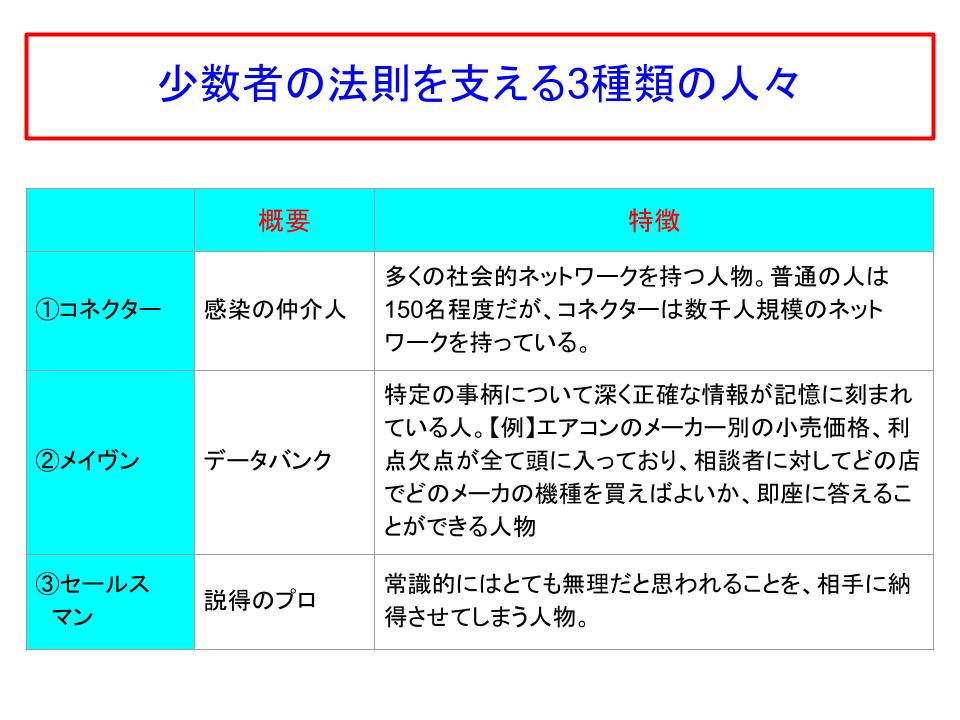

1. 少数者の法則

3種類の少数の人々が起点となって情報が広がり始める。それは、以下の人々である。

?コネクター :感染の仲介人

?メイヴン :データバンク

?セールスマン:説得のプロ

インターネット上では、これら3種類の人々とのマッチングがワールドワイドで容易になっている。

2. 粘りの法則

人々の記憶に粘りつく要素があること。トランプ大統領が選挙で使った「America First.」という単純明快なキャッチフレーズがその典型。

3. 背景の力

人が、その行動を取らざるを得なくなるような環境や雰囲気。学校で、リーダー格の学生が災害への義援金寄付を呼びかければ、こづかいが不足している学生であっても、それを拒むのはかなり困難である。

このティッピング・ポイントの概念をうまく活用できれば、ネットワークを利用して自らの影響力を高め、リーダーシップを発揮しやすい状況を作ることが可能となることでしょう。

【まとめ】

・現代の大企業のマネージャーのリーダーシップの発揮の方法は、権力を行使することから依存関係を構築する方向へシフトしている。

・依存関係は、部下に限ったことではなく、他部署の同僚・先輩や社外の取引先の社員などのネットワークに大きく影響される。

・リーダーシップの発揮に、ネットワークを利用することは、必然的な世の中の流れと捉えることができる。

・ティッピング・ポイントの概念を理解すれば、よりネットワークを有効に利用することができる。

関連ページ

- リーダーシップの究極の二軸(課題関連行動と人間関連行動)

- 仕事におけるリーダーシップとは…意味と必要性、身につけ方を学ぶ

- オーセンティック・リーダーシップとは

- 変革型リーダーシップとジョン・コッターの8段階プロセス

- リーダーシップ開発…次世代のリーダーを育成する

- 非常時に求められるリーダーシップ

- リーダーシップとフォロワーシップ

- ジョン・コッターから学ぶリーダーシップとマネジメントの違い

- リーダーシップとネットワーク(権力行使から依存関係へのシフト)

- パワーと影響力によるリーダーシップ

- 実践家と研究者の理論から独自のリーダーシップ論を形成する

- リーダーシップ論基礎:世界中の様々なリーダーシップ理論を理解する