大衆の敵を登場させる

今回は、プレゼンテーションにおける「敵」の役割について説明していきます。

この文章を読むことで、プレゼン中に聴き手に共感してもらうための方法について学ぶことができます。

プレゼンテーションにおける「敵」

プレゼンをしていく中で、聴き手に共感しもらうことは重要です。プレゼンに対しての集中力が高まりますし、その後の行動(購入や採用、決断)につながるからです。

では、聴き手に共感をしてもらうための手段はどのようなものがあるのでしょうか?

一番効果的だと言われているのが、「大衆の敵を登場させること」です。

例えば、映画やドラマなどが分かりやすいです。必ずといっていいほど主人公に敵対する人が出てきます。主人公が順風満帆では、ストーリーが盛り上がりに欠けますが、敵役が登場してそれが難敵であればあるほど、視聴者は主人公に感情移入し、盛り上がります。

そして、主人公が敵を倒したり、敵が屈服したりすることで、ハッピーエンドを迎え視聴者が満足感を得ることが出来るのです。

また、水戸黄門が世代を超えて愛され続けているのも、この「敵を成敗する」というストーリー構成になっているからだと考えられます。

プレゼンも映画やドラマと同じです。敵を登場させることによって、プレゼン自体が盛り上がり、聴き手は共感しやすくなるのです。

例えば、競合他社を徹底的に敵役にすることも一つの手段です。アップルも初期のパソコンを作った頃には、IBMを敵役としてCMを流していたこともあります。

しかし、競合他社を「敵」にするだけが共感してもらう方法ではありません。「敵」というのは身の回りにたくさん存在するからです。

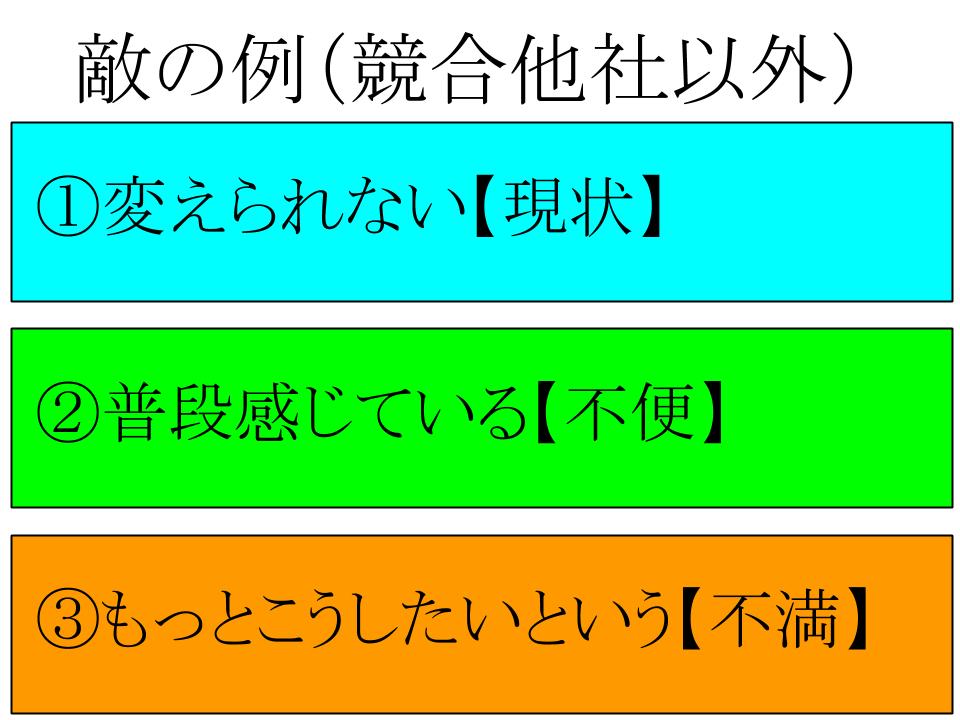

いくつか例を挙げておきましょう。

・普段の生活の中で感じている「不便」

・もう少しこうなればよいのにと感じている「不満」

・今を乗り越えればより良い未来が待っているがなかなか乗り越えられない「現状」

これらはすべて「敵」と見なすことができます。それらの「敵」をプレゼンの中で明確にするのです。

言い換えれば、聴き手が感じているはずの痛み(不便、不満、現状など)をプレゼンの中のなるべく早い段階で明示していくのです。

これにより、聴き手は自分自身の痛みをプレゼンターは分かってくれていると感じ、プレゼンの内容に興味持ち、共感していくことになります。

よって、プレゼンの冒頭で聴き手の痛みの明示(問題提起)をして共感につなげていくべきなのです。

<事例>

Rさんは自転車メーカーの営業担当です。自転車の展示会で一般消費者向けの講演を行うことになりました。講演会の目的は「自転車をもっと多くの人に乗ってもらうように啓蒙活動をするため」です。

毎年、様々なメーカーの担当者が持ち回りで講演を行うのですが、どうしても自転車の性能やフレームが軽くなる新素材の話など、技術的な内容になってしまいがちです。性能や素材が毎年劇的に進化することもないので、マンネリ化してしまっています。

そこで、テーマを性能や素材の話ではなく、自転車の活用方法としたのです。

さらに、講演内容に興味を持ってもらうため、冒頭で「敵」を持ち出しました。もちろん、競合他社の自転車メーカーのことではありません。

「最近の都市部では広い公園が少なく、運動しようとしても出来ない現状」、「ランニングしようとしても膝を痛めてしまうかもという不安」、「ジムに通うには金銭面な負担が大きいという不満」などを明確にして、「それらを解消できるのが自転車である」とプレゼンしていったのです。

最後には、最近の自転車の性能や素材の発展により、昔より乗りやすくなり、またスタイリッシュになったということも伝えていきました。

これにより、Rさんの講演は「自転車をもっと多くの人に乗ってもらう」という啓蒙活動としての目的を達成できたのでした。

まとめ

・プレゼンをしていく中で「聴き手に共感をしてもらうこと」は重要。プレゼンに対しての集中力が高まり、その後の行動(購入や採用、決断)につながるため。

・聴き手に共感をしてもらうために最も効果的な手段が「大衆の敵」を登場させること。

・競合他社を敵役にすることも一つの手段だが、「敵」というのは身の回りにたくさん存在する。

・聴き手が感じているはずの「痛み」をプレゼンの中のなるべく早い段階で明示していく。これにより、聴き手はプレゼンの内容に興味持ち、共感していくことになる。

関連ページ

- プレゼンテーションとは

- ストーリーを作る

- プレゼンに対する3つの誤解

- プレゼンの際の注意点

- 目的に合った服装をする

- 身体を使ったコミュニケーション

- プレゼンの終わり方

- 大衆の敵を登場させる

- 失敗への対処法

- 他者の助けを借りる

- ヒーローを登場させる

- ユーモアを盛り込む

- インパクトのある表現を使う

- 紹介文を用意する

- 聴き手を導く①(何を伝えるか)

- 聴き手を理解する

- コアメッセージを伝える

- 数字を装飾する

- 効果的なオープニング

- 練習の重要性を認識する

- プレゼン準備の3ステップ

- スライド以外の演出方法

- 小道具を活用したデモンストレーション

- プレゼンの目的をおさえる

- 究極の目的意識を持つ

- リハーサルでのチェックポイント

- ロードマップと重要な数字「3」

- 台本は使わない

- 上級者のプレゼン

- シンプル・イズ・ベスト

- 状況に合わせた演出テクニック

- 上級者のスライド作り

- 「現状-問題提起-解決策」の構造

- 効果的な話し方

- 聴き手に驚きを与える

- 短いキャッチフレーズを作る

- 聴き手を導く②(どのように伝えるか)

- 構想は手書きで

- スライド作成ノウハウ