企画書例①(教育・研修)

今回は、教育・研修に関する企画書の作成についてお話していきます。

この文章を読むことで、教育・研修に関する企画書を作成する際の注意点について学ぶことができます。

教育・研修に関する企画書の注意点

教育・研修に関する企画書は、主に社内での企画書になります。

よって、「すでに実行されることが決まっている企画内容の検討のため」であったり、「前提は作成者も読み手も共通認識がされていて、簡潔な企画書にすべき」であったりと、社外の方に提出する企画書とは違いがあることを忘れてはいけません。

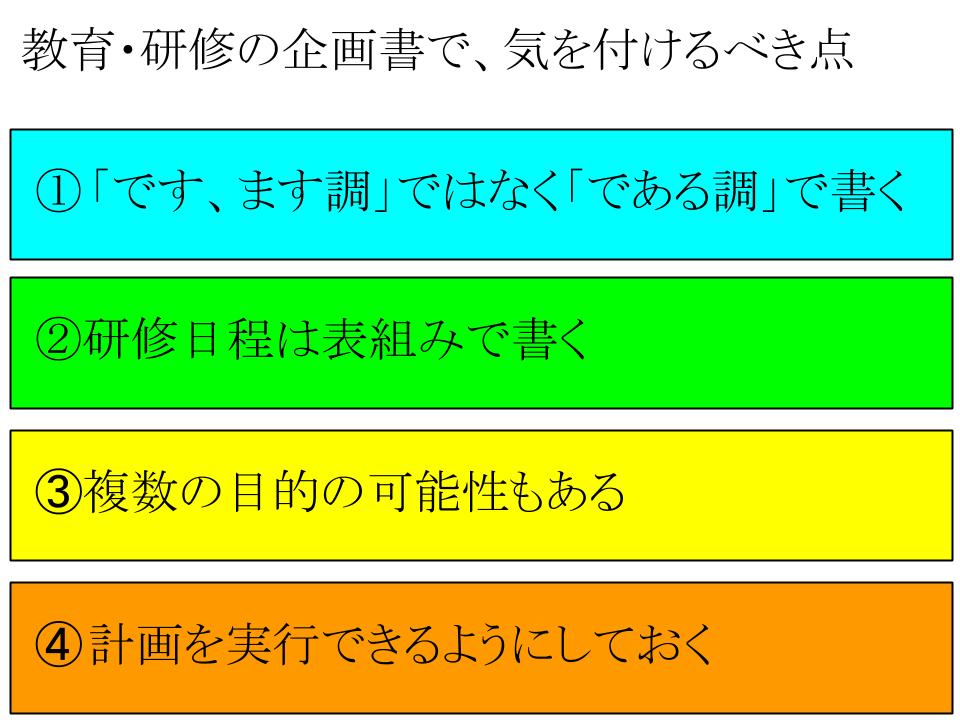

その中で、気を付けるべき点を挙げていきます。

?「です、ます調」ではなく「である調」で書く

?研修日程は表組みで書く

?複数の目的の可能性もある

?計画を実行できるようにしておく

では、それぞれ具体的に説明していきます。

?「です、ます調」ではなく「である調」で書く

教育・研修の企画書だけでなく、一般的にも企画書は「である調」で書くのが基本です。

教育・研修の企画書の場合、部下が上司や経営陣に提出することも多く、「である調」で書くことを避けようと考えるかもしれません。

しかし、上司や経営陣が読むことを考えると、簡潔に書く方が良いのです。

また、どうしても「です、ます調」で書く場合でも、本文は「です、ます調」で書き、箇条書き部分は体言止めにするなど、簡潔に読める企画書になるように気を付ける必要があります。

?研修日程は表組みで書く

研修の場合は日程を書くことが多いはずです。その場合、文章で羅列するよりも、表組みで書くと読みやすく・分かりやすくなります。

?複数の目的の可能性もある

一般的な企画書では、目的を一つに絞るべきです。目的が複数あっては、何のための企画かが不明瞭になるからです。

しかし、教育・研修の場合は、「なぜ、教育・研修を行うのか?」を説明するために、目的が複数ある方が良い場合もあります。

例えば、営業部門の研修を行う場合、「営業マンのモチベーションアップ」だけが目的では弱いですが、それにプラスして「営業マンの営業スキルアップ」「営業マンの商品知識アップ」などが加われば、必要性を説明しやすくなるのです。

?計画を実行できるようにしておく

社内の教育・研修の企画書の場合、実行する日程は決まっていて、内容やテーマの決定のために提出されることが多いです。

つまり、「企画書が通ってから研修会場を取っていては間に合わない」というケースもあります。

例えば、「新入社員研修を4月初めに1週間行う」ということが決まっていて、その内容を決める企画書の場合などです。

新入社員研修は、他社も同時期に行うので、早めに研修会場を予約しないといけない場合もあるのです。

このように、多数の競合他社がいて採用されるかどうか不明な企画書と違い、実行を前提に企画書を作成するのと同時に、実行できる準備も進める必要がある場合が多いのです。

【事例】

Aさんは総務部に所属しています。来年度の新入社員の採用も進み、新入社員研修の企画書を提出する時期になりました。研修は4月に行われるのですが、企画書は2月の取締役会で内容の採決が行われます。

しかし、研修会場は前年の10月には予約する必要があり、この点はすでに稟議書で決裁を受けていて、準備が進められている状態です。

つまり、この企画書では、新入社員研修の可否の決裁を求めるのではなく、研修目的・内容・費用などの決裁を求めるものです。

(提出した企画書は以下を参照)

【新入社員研修企画書】

※上記リンクからGoogleドキュメントをコピーするかダウンロードしてください

そして、目的・内容・費用なども取締役会で決裁を受け、実行することになったのです。

まとめ

・教育・研修に関する企画書は、主に社内での企画書になるので、社外の方に提出する企画書とは違いがあることを忘れないようにして作成する。

・教育・研修に関する企画書で気を付けるべき点

?なるべく「です、ます調」ではなく「である調」で書く

?研修日程は表組みで書く

?複数の目的の可能性もある

?計画を実行できるようにしておく

関連ページ

- パワーポイント(PowerPoint)での企画書の作り方

- 「目的」の書き方

- 「要件」の書き方

- 企画書の3つの役割

- 「スケジュール」の書き方

- 企画書を一枚にまとめる

- 要約をマスターする

- 「かんばん」を活用

- 「想定課題」の書き方

- 「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

- 企画書の基本型体

- 企画書の3つの活用方法

- ビジュアルを活用

- ワード(Word)での企画書の作り方

- 企画書(提案書)とは

- 読み手に好かれる文章とは

- 適切な文章量とは

- アイディア発想法

- ダメな企画書のタイプ

- データを活用する

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例③(広告企画)

- 外延的表記と内包的表記

- オリエンテーションの重要性

- エクセル(Excel)での企画書の作り方

- 企画書作成の8つの心構え

- 「背景」の書き方

- 「予算」の書き方

- 箇条書きをマスターする

- 論理図解(チャート)をマスターする

- 最終チェックの9ポイント

- カラーリングのポイント

- 戦略的妥協の必要性

- 「コンセプト」の書き方

- 「おわりに」の書き方

- 企画書作成の7ステップ

- 資料は別途添付する

- 企画書の3大要素

- 企画書例③(広告企画)

- 企画書例①(教育・研修)

- 企画書例④(イベント)

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例⑤(総合企画書:マーケティング施策)

- 図解の基本(チャートとグラフ)

- フォントサイズを工夫

- オリジナルフォーマットの作成

- Googleドライブでの企画書の作り方

- グラフをマスターする

- 企画書の仮説と検証作業

- 企画とアイディアの違い

- 「実施案」の書き方

- 重要事項は先出し

- 「まえがき」・「はじめに」の書き方

- 企画書の事前調査のやり方

- 「組織図」・「体制図」の書き方

- 企画書の全体像

- 説得の手法

- 企画立案の6ステップ