フォントサイズを工夫

今回は、企画書におけるフォントサイズの使い分けについて説明していきます。

この文章を読むことで、「読みやすい企画書のフォントサイズ」「フォントに注意する場面」について学ぶことができます。

読みやすい企画書のフォントサイズ

企画書は、読み手に内容が伝わらなければ、採用されることも実行されることもありません。そのためには、内容をより良くする必要があります。

しかし、内容が良くても伝わらないこともあります。それは、「読みにくい企画書」の場合です。

フォントサイズの使い方だけでも、「読みやすさ」=「伝わりやすさ」が大きく変わります。

例えば、文字が小さすぎる場合や(フォントサイズが小さすぎる)、見栄えが悪い場合だと(フォントサイズが全部同じで強弱がない、逆にフォントサイズを多く使いすぎてバラバラだったりする)、読みくい企画書になってしまいます。

そのため、読みやすいフォントサイズにする必要があるのです。

また、フォント自体にも気を配る必要があります。

特に決まりがあるわけではありませんが、たくさんのフォントが入り混じって統一性がない企画書だと、読みにくくなってしまいます。

フォントに注意する場面

以下の3つの場面では、フォントによってそれぞれ「読みやすさ」が変わります。

?ワードなどのワープロソフトで作成し、提出する場合

?パワーポイントなどのプレゼン用ソフトで作成し、提出する場合

?プレゼン用ソフトで作成し、プロジェクターで映し出してプレゼンテーションをする場合

一つずつ見ていきましょう。

?「ワープロ用ソフトで提出する場合」

読み手が企画書を読む際、手元で読むことになるので、極端に大きすぎたり、小さすぎたりしなければ読むことはできます。

注意点としては、見出しをゴシックにして、文章部分は明朝で書くと読みやすくなります。

以下は、よく使われるフォントやサイズの例です。

<タイトル>

ゴシック・太文字・フォントサイズ16〜18ポイント

<見出し>

ゴシック・太文字・フォントサイズ12〜14ポイント

<本文>

明朝・太文字・フォントサイズ9〜12ポイント

?「プレゼン用ソフトで提出する場合」

これは、プレゼンテーションをしないが、プレゼン用ソフトで作成し、提出する場合です。

プレゼン用ソフトに入っている定型のフォームは、プレゼンテーションをすることを想定しているので、手元で読むためには一部修正したほうが読みやすくなります。

以下は、よく使われるフォントやサイズの例です。

<タイトル>

ゴシック・太文字・フォントサイズ28〜36ポイント

<見出し>

ゴシック・太文字・フォントサイズ16〜24ポイント

<本文>

ゴシック・太文字・フォントサイズ12〜24ポイント

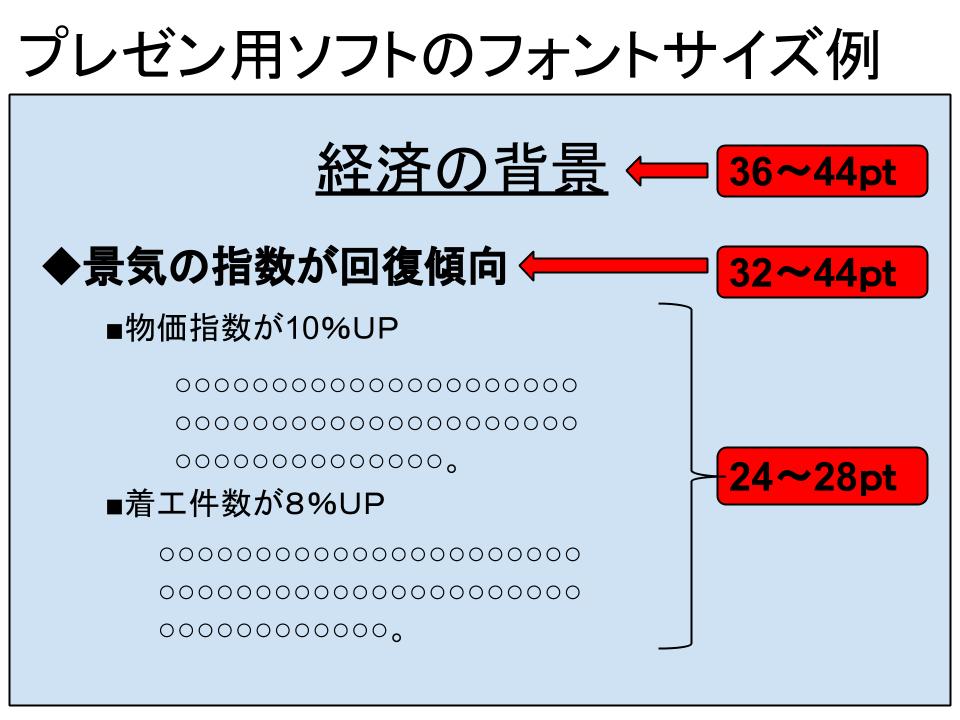

?「プレゼン用ソフトでプレゼンテーションをする場合」

プレゼンテーションの場合は、プロジェクターでスクリーンに映し出されたものを見てもらうことになります。

よって、上記2つのように手元で読むためのものではないので、遠くから見ても読めるフォントのサイズが必要となります。

以下は、よく使われるフォントやサイズの例です。

<タイトル>

ゴシック・太文字・フォントサイズ36〜44ポイント

<見出し>

ゴシック・太文字・フォントサイズ32〜44ポイント

<本文>

ゴシック・太文字・フォントサイズ24〜28ポイント

また、プレゼン用ソフトで作成するときには、他にも注意点があります。

プレゼン用ソフトに入っている定型のフォームは、プレゼンテーション用に作られているので、ある程度の見栄えはします。

しかし、多くの人が使っているので、見る側からすると「他社との差がない」と思われてしまう可能性があるということです。

よって、強調したい文字を赤字にしたり、箇条書きの先頭の記号を工夫してみたりしてください。

それだけで、印象に残りやすい企画書になります。

【事例】

Aさんは電気設備卸売業の営業マンです。今回、B社の改装工事について企画書を提出することになりました。

流れとしては、企画書で一次審査が行われ、それに通過した企業だけがB社の役員会でプレゼンテーションを行うことになっています。

Aさんは、プレゼンテーションをするような大型の企画書を作成するのは初めてです。

よって、まずはいつも通り、ワープロ用ソフトを使っての企画書を作成し提出しました。そして、問題なく一次審査を通過しました。

しかし、プレゼンテーションの経験がないので、初めてプレゼン用ソフトを活用することにしました。

ですが、ここである失敗をしてしまったのです。

いろいろと伝えたいことがあり、文章を詰め込もうとして、フォントサイズを小さくしてしまったのです。

自分自身のパソコン上では十分読めると思っていた文字が、当日会場でスクリーンに映し出してみると、意外に小さいことに気付いたのです。

読み手の手元にも資料は配布してあるものの、B社のプレゼン会場は広く、後方の席の方は文字が見えにくい状態でした。

結果、Aさんのプレゼンは採用されませんでした。

フォントサイズだけが要因ではないかもしれませんが、マイナスイメージがあったことは確かです。

Aさんはこれをキッカケに、プレゼンテーションの場合にはフォントサイズまで気を付けて作成するようになったのです。

まとめ

・フォントの選択やフォントサイズの使い方を変えるだけでも企画書の「読みやすさ」が大きく変わる。

・文字が小さすぎたり、見栄えの悪い企画書だったりすると、読みくい企画書になってしまい、採用も行動もされない企画書になる。

・プレゼンテーションの場合は、遠くからプロジェクターでスクリーンに映し出されたものを見てもらうことになる。よって、遠くから見ても読める程度のフォントサイズは必要である。

関連ページ

- パワーポイント(PowerPoint)での企画書の作り方

- 「目的」の書き方

- 「要件」の書き方

- 企画書の3つの役割

- 「スケジュール」の書き方

- 企画書を一枚にまとめる

- 要約をマスターする

- 「かんばん」を活用

- 「想定課題」の書き方

- 「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

- 企画書の基本型体

- 企画書の3つの活用方法

- ビジュアルを活用

- ワード(Word)での企画書の作り方

- 企画書(提案書)とは

- 読み手に好かれる文章とは

- 適切な文章量とは

- アイディア発想法

- ダメな企画書のタイプ

- データを活用する

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例③(広告企画)

- 外延的表記と内包的表記

- オリエンテーションの重要性

- エクセル(Excel)での企画書の作り方

- 企画書作成の8つの心構え

- 「背景」の書き方

- 「予算」の書き方

- 箇条書きをマスターする

- 論理図解(チャート)をマスターする

- 最終チェックの9ポイント

- カラーリングのポイント

- 戦略的妥協の必要性

- 「コンセプト」の書き方

- 「おわりに」の書き方

- 企画書作成の7ステップ

- 資料は別途添付する

- 企画書の3大要素

- 企画書例③(広告企画)

- 企画書例①(教育・研修)

- 企画書例④(イベント)

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例⑤(総合企画書:マーケティング施策)

- 図解の基本(チャートとグラフ)

- フォントサイズを工夫

- オリジナルフォーマットの作成

- Googleドライブでの企画書の作り方

- グラフをマスターする

- 企画書の仮説と検証作業

- 企画とアイディアの違い

- 「実施案」の書き方

- 重要事項は先出し

- 「まえがき」・「はじめに」の書き方

- 企画書の事前調査のやり方

- 「組織図」・「体制図」の書き方

- 企画書の全体像

- 説得の手法

- 企画立案の6ステップ