企画書の事前調査のやり方

今回は企画書の事前調査について説明していきます。

この文章を読むことで、企画書の事前調査の概要と方法について学ぶことができます。

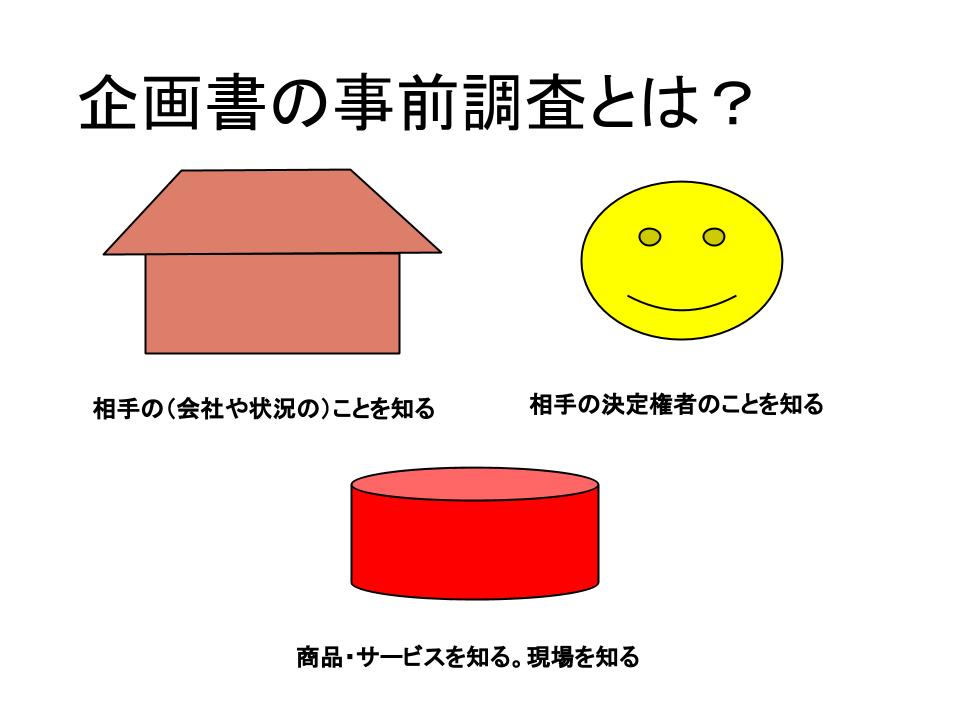

企画書の事前調査とは

企画書を作成するときに、事前調査のやり方によって企画書の質が変わってきてしまいます。

企画書の質が変わるということは、それによって企画が採用されるのか、不採用になるのかに大きく影響するということですので、それほど事前調査は重要だということです。

事前調査はどのようにやるのかという話に入る前に、事前調査とはどのようなものかを考えてみましょう。

企画書は、小説のように文章を読んでもらうだけのものではありません。読んでもらう人に「納得し、承認して、行動してもらう」という役割があります。

ということは、事前調査でもこの点を忘れてはいけません。一般的には良い文章だったり、良い内容だったとしても、企画書の対象者(企画書を読む人や企業)に適した内容でなければ、企画が通ることはありません。

つまり、事前調査とは「徹底的に相手のこと(読む人、企画の対象の企業など)を知ること」です。

事前調査の方法

では、事前調査のやり方を詳しく見て行きましょう。

調査方法はたくさんありますが、主な3つを説明していきます。

?相手の状況を知る

?相手の決定権者のことを知る

?商品・サービスのことを知る。現場のことを知る

?相手の状況を知る

まずは、「相手の状況を知ること」です。

相手企業に企画書を提出する場合、相手企業の状況を知っておく必要があります。

それは、会社の歴史(略歴)、業界の状況、企業理念、社長の想い、業務内容、企業規模、売上高、主要取引先、社内の風土、組織などの会社概要です。

これらは、上場企業であれば、投資家向けのIR情報を調査したり、会社のホームページやインターネットの検索で過去のニュースなどからも知ることができるはずです。

また、直接会社の方にお話を聴くのも良いでしょうし、会社パンフレットを貰ったり、社内の見学をさせてもらったりするもの良いと思います。

これらは、なるべく多くの情報を仕入れるべきでしょう。

例えば、現在は2代目社長で、先代の社長とは全く違うことをやりたいという想いがある状態で、新規事業案の応募があったとします。

その場合、その会社の今までのやり方と同じような企画書を書いても通らないということがあり得るのです。

また、以前に別の企業に提出した企画書があり、同じ業界だからこの会社も同様の企画書で良いと思ったら、会社の規模が違いすぎて全く話にならないということもあります。

会社案内や投資家向け情報のような表面的な情報を知るだけでなく、自分自身で雰囲気を体幹するのも企画書には役立つことがあります。

「経費削減をドンドンやりましょう」というような企画書を提出したものの、実は「無駄遣いはダメだけれど、経費は少々使ってもそれ以上に売上をあげるぞ」という社風だったということもあるかもしれません。

よって、「相手の状況を知る」ことは一つ目のポイントになります。

?相手の決定権者のことを知る

次に、「相手の決定権者のことを知る」ということです。

社長が決定権者の場合もあれば、部長や取締役が決定権者ということもあります。

その決定権者が誰なのかを事前調査で掴むのと同時に、決定権者自身のことも事前調査で掴む必要があります。これは、その人が「どのような人物か」という調査です。

社長であれば、前述のようにインターネットなどで検索することで出てくると思います。

その他の方であれば、直接お話しが出来るのであれば、直接話をする方が良いです。それが無理な場合は、周りの人に聴くというもの一つの手段です。

では、なぜ決定権者のことを知っておく必要があるのでしょうか?

これは、別にその決定権者に無理に取り入ろうという意味ではありません。

しかし、「納得、承認」をしてもらうには、「相手に合わせる」ということも必要だからです。

例えば、決定権者が魚釣りの趣味があるのを知っているなら、魚釣りを例に話をしたほうが理解されやすいはずです。理解されやすいということは、納得もしやすいのです。

また、年齢的なこともあります。

それぞれの年代によって流行は違いますので、その年代に合わせて文章やイメージ図を書くというのも、相手が感情移入しやすくなるのです。

無理に取り入るという意味ではなく、読む人の立場になってみて、自分の理解しやすい話の方が判断もしやすく、結局は「納得、承認」に結びつきやすいということになります。

?商品・サービスのことを知る。現場のことを知る。

また、商品・サービスのことを知る、現場のことを知ることも必要です。

商品についての企画書の場合や、サービスについての企画書の場合、その商品・サービス自体を知らないと良い企画書にはなりえません。

では、「知る」というのはどのような意味でしょうか?

まずは、大きさや性能などが記載されてあるカタログなどを手に取ってみるということがあります。

さらに、詳しく知るためには、自分で実際に使ってみるというのも良いです。サービスであれば、実際にそのサービスを受けてみるのです。

ここで調査は終わりません。その商品を使っているお客様にお話しを聴いてみたり、サービスを受けているお客様にお話を聴いてみたりするのです。

これにより、それらを深く知ることが出来るはずです。

また、現場に行く必要もあります。

例えば、職場や工場の改善の企画書であれば、現場を見なければ調査はできません。その現場の方と直接話をすることによって気付く部分もあるはずです。

以上のように、書類(文章や数字面)などから知ることもありますし、直接話をして知ることもあります。

誰かから間接的に聴いて知ることもありますし、自分で行って雰囲気を知ることもあります。

知るためには様々な方法があるのです。

あらゆる手段を使って徹底的に事前調査をするほど、企画書の質も上がります。

質が上がるということは、相手に「納得、承認、行動されやすい」企画書となりますので、結果として採用される企画書になるのです。

【事例】

次の、Aさん、Cさん、Eさんの事前調査に関する3つの失敗事例から、事前調査の重要性を学ぶことが出来るはずです。

?相手に対する調査不足

Aさんは、B社に新商品の企画書を提出するように依頼されました。

B社には過去に何度も企画書を提出し、採用されているので自信がありました。でも、今回の企画書は不採用でした。

担当者に理由を聞いてみたところ、「実は、数か月前に親会社の社長が変わった。前社長は結果さえ出れば、経費は少々大目に見るタイプだったが、新社長は数値面に厳しい人で、予算重視だったので他社に行ってしまった」ということでした。

AさんはB社のことは調査していたつもりでしたが、いつも企画書が通っていたという安心感からか、親会社の人事異動までは目が行き届いていなかったのです。

?決定権者の調査不足

Cさんは、D社に企画書を提出するように依頼されました。Cさんは、D社の社長が歴史好きだということを知っていました。そこで、企画書にも歴史上の人物の例を盛り込みました。

しかし、Cさんの企画書は不採用となりました。

直接的な理由は分かりませんが、後々分かったことがあります。それは、その会社の決定までの流れです。

社長がすべてを見るわけではなく、10社が企画書を提出した中で、部長が3社までを絞ります。

その後、その3社の企画書から社長が最終決定するという流れなのです。

Cさんの企画書は社長にまで届いていませんでした。部長は、残念ながらあまり歴史に興味がないということも後でわかりました。

それが直接的な原因かどうかは分かりませんが、歴史好きな人が読む前提でかなり偏った内容になってしまったため、伝わりにくかったのではないかという反省をCさんはしたのでした。

?商品の調査不足

Eさんは、F社に企画書を提出するように依頼されました。F社が販売している化粧品のパッケージの企画です。

化粧品ということで、高級感があるパッケージを企画したところ不採用になりました。

なぜなら、F社ではいくつかのブランドを持っており、高級層を狙った商品もありますが、今回の商品はお手軽感を狙ったものだったのです。

これは、F社がどの層を狙っているかを調査しきれていなかった部分と、お客様になる層に直接ヒヤリングしていれば分かったはずのミスでした。

以上のように、3つの事例で「事前調査が不足した場合」を見てきました。

このように、調査したつもりでも「こんな不採用の理由があるのか」ということは出てきます。

よって、出来る範疇で徹底的に事前調査することは重要なことなのです。

まとめ

・企画書の事前調査は、やればやるほど企画書の質が上がる。結果、採用される企画書になりやすくなる。

・事前調査では、「相手の会社のことを知る」「決定権者のことを知る」「商品・サービスのこと、現場のことを知る」必要がある。

・事前調査をやる場合、書類(文章や数字面など)で調査するだけでなく、直接話を聴いたり、現場に行ったり、実際に使ってみたりと、様々な方法で行う。

関連ページ

- パワーポイント(PowerPoint)での企画書の作り方

- 「目的」の書き方

- 「要件」の書き方

- 企画書の3つの役割

- 「スケジュール」の書き方

- 企画書を一枚にまとめる

- 要約をマスターする

- 「かんばん」を活用

- 「想定課題」の書き方

- 「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

- 企画書の基本型体

- 企画書の3つの活用方法

- ビジュアルを活用

- ワード(Word)での企画書の作り方

- 企画書(提案書)とは

- 読み手に好かれる文章とは

- 適切な文章量とは

- アイディア発想法

- ダメな企画書のタイプ

- データを活用する

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例③(広告企画)

- 外延的表記と内包的表記

- オリエンテーションの重要性

- エクセル(Excel)での企画書の作り方

- 企画書作成の8つの心構え

- 「背景」の書き方

- 「予算」の書き方

- 箇条書きをマスターする

- 論理図解(チャート)をマスターする

- 最終チェックの9ポイント

- カラーリングのポイント

- 戦略的妥協の必要性

- 「コンセプト」の書き方

- 「おわりに」の書き方

- 企画書作成の7ステップ

- 資料は別途添付する

- 企画書の3大要素

- 企画書例③(広告企画)

- 企画書例①(教育・研修)

- 企画書例④(イベント)

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例⑤(総合企画書:マーケティング施策)

- 図解の基本(チャートとグラフ)

- フォントサイズを工夫

- オリジナルフォーマットの作成

- Googleドライブでの企画書の作り方

- グラフをマスターする

- 企画書の仮説と検証作業

- 企画とアイディアの違い

- 「実施案」の書き方

- 重要事項は先出し

- 「まえがき」・「はじめに」の書き方

- 企画書の事前調査のやり方

- 「組織図」・「体制図」の書き方

- 企画書の全体像

- 説得の手法

- 企画立案の6ステップ