企画書の3つの活用方法

今回は企画書の活用方法について説明していきます。

この文章を読むことで、「プレゼン以外の場でどのように企画書を活用するか」について学ぶことができます。

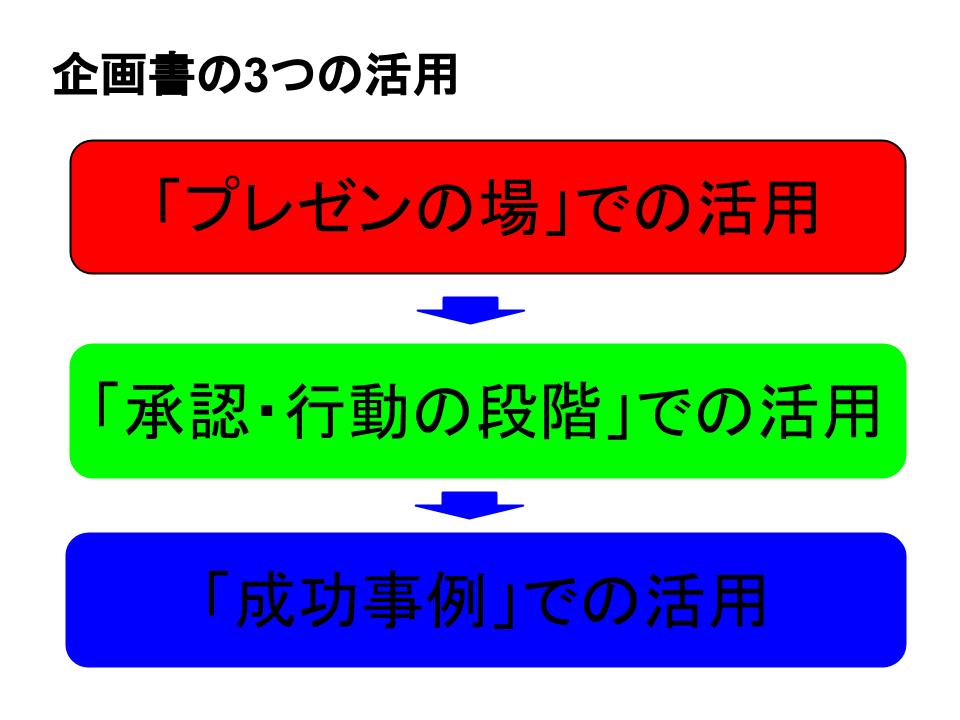

企画書の3つの活用

企画書の活用方法とは、ずばり「プレゼンテーションで使うこと」です。

これは、「企画書とはどのようなものか」を考えてみると、最初に浮かぶ活用方法です。

企画書とは、「現状と目的を書き、その現状と目的のギャップをどのように埋めるかの改善案や企画案を文章で書くもの」です。

そして、企画書の役割は「企画書を読むことによって、相手が納得し、承認して、行動まで起こしてもらう」ことです。

よって、企画書は、相手に提案を納得し、承認してもらうために行う「プレゼンの場」で活用されることが多いのです。

でも、企画書の活用方法は、それだけではありません。「プレゼンで使うこと」を含めて3つの活用方法があります。

今回は、その「企画書の3つの活用方法」をお話ししていきます。

具体的には以下の3つになります。

?プレゼンの場での活用

?承認・行動の段階での活用

?成功事例としての活用

では、それぞれを詳しく説明していきます。

?プレゼンの場での活用

既にお話ししたように、一番大きな活用方法は「プレゼンの場での活用」です。

プレゼンといっても、企画書や提案書を紙ベースで書面にして提出する場合もあれば、会議の場でパソコンを使って(パワーポイントなどのプレゼンソフトとプロジェクターを使って)プレゼンをする場合もあると思います。

パソコンを使ったプレゼンの場合でも、聞き手の手元には紙ベースの企画書を渡すことになります。

プロジェクターでスクリーンに写すものと、手元にお渡しする書面での企画書が異なる場合もあります。

よって、どのようなプレゼンのケースでも、「企画書を活用して相手に伝える」ということが重要になります。

?承認・行動の段階での活用

逆に、この「プレゼンで企画書を活用する」というイメージが強いので、その他の活用方法は忘れられがちです。

でも、企画書の役割をもう一度思い出していただくと、他の活用方法があることに気付くと思います。

企画書の役割とは、相手に「納得し、承認して、行動してもらう」ことです。その中で、プレゼンの場面では、「納得」までをしてもらうことになります。

ということは、残りの企画書の役割の「承認・行動」をしてもらう場面も出てくるはずです。

「承認」については、自社内の企画であれば、プレゼン時に同時に承認を得ることができることもあります。

しかし、顧客に対しての企画であればどうでしょう。

例えば、顧客の現場担当者が上司や経営陣にあなたの企画の承認を得ようとする場合に、あなたが作成した企画書が利用される可能性は高いです。

このように、顧客の社内で活用されることが多々あります。

では、「行動はいつするのか?」という点を考えてみましょう。

それは、プレゼンの場ではありません。

プレゼンによってその企画書が納得され、承認された後、その企画書の内容を「実行する時」です。その企画書を「実行する時」が「行動される時」なのです。

つまり、「プレゼンが終われば企画書は用済み」というわけではありません。

その企画書の内容(方法、予算、スケジュール等)を見ながら、現場で実行・行動する場面があるはずなのです。

この「企画書の内容を実行・行動する段階」が、企画書の活用方法の2つ目です。

?成功事例としての活用

では、企画書の役割の「納得し、承認して、行動してもらう」までが終わったら、企画書は捨ててしまって良いのでしょうか?

せっかく様々な調査や分析などを重ね、どのように伝えたら相手に「納得、承認、行動をしてもらえるか?」を検討し、プレゼンの練習を繰り返した努力の結晶である企画書(成功した企画書)を、そのまま捨てる(それ以上活用しない)のはもったいないはずです。

では、「どのように活用するのか?」です。

それは、「企画書の一つの成功事例として活用する」ということです。

つまり、次回以降に企画書を作る際、成功パターンがあれば「それを活用すれば次も成功する可能性が上がる」のです。

これは「全く同じ企画書を作る」という意味ではありません。

細部は毎回、ケースに合わせて作り直す必要はありますが、基礎となる形(雛形・テンプレート)としては十分に活用できるのです。

成功確率の高い企画書のフォーマットを作ると言い換えてもいいでしょう。

また、自分自身の成功パターン(雛形・テンプレート)としてだけでなく、会社内で共有すれば、同僚や後輩がプレゼンを行う際の成功確率が上がります。

このように、成功したプレゼンで使った企画書を、「成功事例(雛形・テンプレート)として活用すること」が、活用方法の3つ目なのです。

【事例】

A社は店舗型ビジネス企業(飲食店など)に顧客管理システムを販売している会社です。そのA社の営業担当Bさんは、飲食チェーン店のC社に何度かアプローチを試みています。

そして今回、C社は古くなった顧客管理システムを一新し、「顧客情報を上手く活用して、顧客満足度を上げていこう」と考え始めました。

そこで、いくつかの顧客管理システムを販売している会社に声がかけられ、プレゼンをする場が設けられました。

<プレゼンでの企画書の活用>

その中で、以前よりアプローチを続けていたA社の営業担当Bさんも、C社の顧客管理システムのプレゼンに参加できることになりました。

Bさんは、C社への提案内容を企画書にまとめ、プレゼンに挑みます。

C社の現状・要望をしっかりと調査・ヒヤリングしており、自社(A社)の強みも伝えることが出来る企画書が出来上がりました。

他社の企画書が予算オーバーであったり、導入目的とズレがあったりしたのですが、Bさんの企画書はすべての要望を叶えたものとなっていました。

C社の担当者からも、「今日のプレゼンの中でBさんの企画・プレゼンが最も良かった」と高評価をいただけました。

結果、プレゼンの場での企画書として成功することが出来たのです。

<承認・行動の段階での企画書の活用>

3社がプレゼンに参加していた中で、C社の担当者はBさんが作成した企画書を利用し、経営陣からA社の企画の承認を得ました。そして、A社の顧客管理システムが採用されることになりました。

A社の顧客管理システムが採用されることになったものの、実際に顧客管理システムの導入を進めるのは、A社の技術担当とC社の情報システム部の社員です。

よって、どのような内容で提案され、承認されたのかは、企画書を見ながら導入を進めていくことになります。

また、直接導入を進める部署だけなく、導入にかかる資金のやり取りをする経理・財務部門や、顧客管理システムを実際に使う店舗の社員にも、企画書を中心として情報共有が必要です。

企画書が、プレゼンの場面だけ(プレゼンに通ることだけ)を目的に作られていると、この実行や行動がスムーズに出来ない事になります。つまり、プレゼンには通ったものの現場では、困ることになってしまいます。

これでは、本当に成功した企画書とは言えなくなってしまうのです。

しかし、この企画書はしっかりヒヤリング・調査や調整が出来ており、予算やスケジュール、役割分担なども想定して作成されていたので、スムーズに導入・情報共有が出来たのです。

<成功事例(雛形・テンプレート)での企画書の活用>

無事、A社の顧客管理システムは、C社に導入が終わりました。

しかし、導入が終わった時期に、さらにA社には「美容室チェーンのD社」からも顧客管理システムの導入のプレゼンの話が来ていました。

飲食チェーン店のC社とは業種は違いますが、「お客様の情報を上手く活用して顧客満足度を上げよう」という目的は、D社も同様だということが分かりました。

よって、A社の営業担当Bさんは、飲食チェーンのC社の成功事例(企画書)を美容室チェーンのD社にも活用しようとします。

活用と言っても、そのまま同じ企画書を使うという意味ではありません。

業種も会社も違いますので、ヒヤリング・調査・分析は徹底的に行いました。

でも、企画書としては、C社の成功事例を参考に作成したのです。これにより、D社のプレゼンも成功し、A社の顧客管理システムの導入が決定しました。

そして、さらにC社、D社のプレゼンに成功した企画書は、社内の営業担当に共有され、以降のプレゼンの際の企画書の成功事例(雛形・テンプレート)として活用されるようになったのです。

まとめ

・企画書には3つの活用方法がある。「プレゼンの場での活用」「承認・行動の段階での活用」「成功事例としての活用」の3つ

・相手に「納得してもらう」ために、企画書をプレゼンの場で活用する

・企画書は企画内容を承認・行動する時にも活用する

・成功した企画書は、成功事例(雛形やテンプレート)としても活用できる

関連ページ

- パワーポイント(PowerPoint)での企画書の作り方

- 「目的」の書き方

- 「要件」の書き方

- 企画書の3つの役割

- 「スケジュール」の書き方

- 企画書を一枚にまとめる

- 要約をマスターする

- 「かんばん」を活用

- 「想定課題」の書き方

- 「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

- 企画書の基本型体

- 企画書の3つの活用方法

- ビジュアルを活用

- ワード(Word)での企画書の作り方

- 企画書(提案書)とは

- 読み手に好かれる文章とは

- 適切な文章量とは

- アイディア発想法

- ダメな企画書のタイプ

- データを活用する

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例③(広告企画)

- 外延的表記と内包的表記

- オリエンテーションの重要性

- エクセル(Excel)での企画書の作り方

- 企画書作成の8つの心構え

- 「背景」の書き方

- 「予算」の書き方

- 箇条書きをマスターする

- 論理図解(チャート)をマスターする

- 最終チェックの9ポイント

- カラーリングのポイント

- 戦略的妥協の必要性

- 「コンセプト」の書き方

- 「おわりに」の書き方

- 企画書作成の7ステップ

- 資料は別途添付する

- 企画書の3大要素

- 企画書例③(広告企画)

- 企画書例①(教育・研修)

- 企画書例④(イベント)

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例⑤(総合企画書:マーケティング施策)

- 図解の基本(チャートとグラフ)

- フォントサイズを工夫

- オリジナルフォーマットの作成

- Googleドライブでの企画書の作り方

- グラフをマスターする

- 企画書の仮説と検証作業

- 企画とアイディアの違い

- 「実施案」の書き方

- 重要事項は先出し

- 「まえがき」・「はじめに」の書き方

- 企画書の事前調査のやり方

- 「組織図」・「体制図」の書き方

- 企画書の全体像

- 説得の手法

- 企画立案の6ステップ