重要事項は先出し

今回は、企画書における重要事項の扱い方について説明していきます。

この文章を読むことで、「重要事項を先出しにする理由」について学ぶことができます。

重要事項を先出しにする理由

企画書やプレゼンテーションでは、重要事項は先出しにします。これはどうしてでしょうか?

ここで一旦、考えてみてください。企画書を読む人は誰ですか?プレゼンを聴く相手は誰でしょうか?

社内向けであれば、上司か、社内の社長、役員などです。社外向けでも、相手企業の社長や役員であったり、投資家であったり、銀行員だったりします。

つまり、企画書を読む人も、プレゼンを聴く人も、「忙しい人」である可能性が高いのです。

そのような人を想定すると、企画書やプレゼンを最初から最後まで読んだり、聞いたりしてもらえない可能性があるのです。

小説であれば、最後の最後まで結論が分からないという文章の書き方もありますが、企画書やプレゼンではその方法は良くありません。

上記の「忙しい人」を想定するのであれば、初めの数分で続きを読むかどうか決められてしまうのです。

さらに、その人が決定権者であれば、最初の部分で採用の可否が決まることもあるのです。

つまり、読み手に興味を持って読んでもらうためにも、最初の方で心を掴むキャッチコピーが必要です。

それに加えて、「その場で採用の可否が決まるような重要事項を、初めに提示しておく必要がある」ということです。

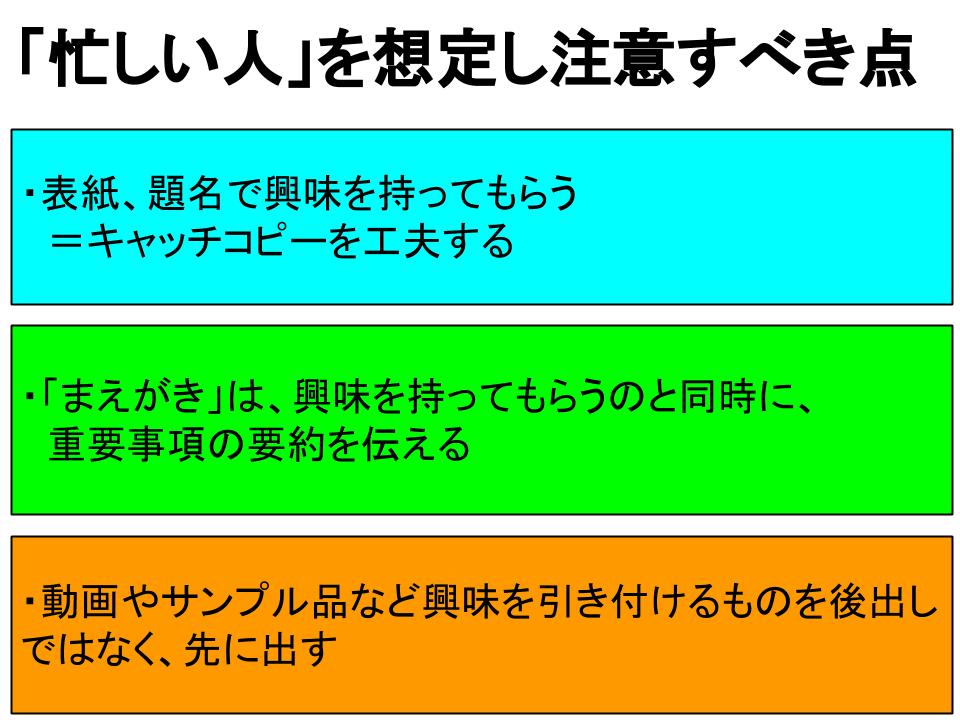

「忙しい人」を想定した場合に注意すべき点は、以下の3点が考えられます。

1. 表紙、題名で興味を持ってもらう=キャッチコピーを工夫する

2. 「まえがき」は興味を持ってもらうのと同時に、重要事項の要約を伝える

3. 動画やサンプル品など、興味を引き付けるものを後出しするのではなく、先に出す

【事例】

Aさんは建築デザイン会社に勤めています。今回、ゼネコンのB社が、建設予定のビルの企画書の提出及びプレゼンを求めています。

B社は、「デザイン性を重視したビルを建てたい」という目的を提示しています。

また、採用までのプロセスとして、企画書の段階で担当部長が企画内容(予算やスケジュールなどの詳細)を精査し、それをクリアしたデザイン会社のみが最終のプレゼンに参加できることになっています。

最終プレゼンでは、B社の社長が採用者を決定することになっています。

そこで、Aさんは、企画内容が相手の要件に合致していないとプレゼンにも参加出来ないので、まずは企画書を精緻に作成していくことにしました。そして、企画書の段階はクリアすることが出来ました。

次は、プレゼンの方法を考えていくことになります。

単なる、パワーポイントなどのスライドによる説明だけではデザイン性をPRできません。しかも、決定権者のB社の社長がプレゼンの場に居るということで、最初にインパクトが必要だと考えました。

そこで、スライドで詳細を説明する前に、ビルの完成模型を作成し、それを使ってプレゼンをしたのです。

初めに模型を見せることで、プレゼン全体に興味を持ってもらえるはずです。でも、ビルの完成模型を作るデザイン会社は他にもいるはずなので、それだけではインパクトは薄いと考えました。

そして、Aさんはもう一つ工夫をしました。

今回のAさんのデザインは、「昼間の明るさで見るデザインと、夜ライトアップされた状態で見るデザインがそれぞれ違って見える」ということがポイントでした。

よって、部屋の照明を消し、模型だけをライトアップして、「昼間の明るさで見るビルのデザインと、夕方から夜にライトアップされた場合のビルのデザインの違い」を、視覚で訴える方法を実行したのです。

このように、プレゼンに一工夫を加え、最初にインパクトを与えて興味を持ってもらうことに成功したため、Aさんの企画書が採用されたのです。

まとめ

・企画書やプレゼンテーションは、重要事項は先出しすべきである

・企画書やプレゼンを受ける立場の人たちは「忙しい人」が多いので、企画書やプレゼンを最初から最後まで読んだり、聴いたりしてもらえない可能性がある

・聞き手に「忙しい人」を想定した場合に注意すべき点

1.表紙、題名で興味を持ってもらう=キャッチコピーを工夫する

2.「まえがき」は興味を持ってもらうのと同時に、重要事項の要約を伝える

3.動画やサンプル品など、興味を引き付けるものを先に出す

関連ページ

- パワーポイント(PowerPoint)での企画書の作り方

- 「目的」の書き方

- 「要件」の書き方

- 企画書の3つの役割

- 「スケジュール」の書き方

- 企画書を一枚にまとめる

- 要約をマスターする

- 「かんばん」を活用

- 「想定課題」の書き方

- 「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

- 企画書の基本型体

- 企画書の3つの活用方法

- ビジュアルを活用

- ワード(Word)での企画書の作り方

- 企画書(提案書)とは

- 読み手に好かれる文章とは

- 適切な文章量とは

- アイディア発想法

- ダメな企画書のタイプ

- データを活用する

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例③(広告企画)

- 外延的表記と内包的表記

- オリエンテーションの重要性

- エクセル(Excel)での企画書の作り方

- 企画書作成の8つの心構え

- 「背景」の書き方

- 「予算」の書き方

- 箇条書きをマスターする

- 論理図解(チャート)をマスターする

- 最終チェックの9ポイント

- カラーリングのポイント

- 戦略的妥協の必要性

- 「コンセプト」の書き方

- 「おわりに」の書き方

- 企画書作成の7ステップ

- 資料は別途添付する

- 企画書の3大要素

- 企画書例③(広告企画)

- 企画書例①(教育・研修)

- 企画書例④(イベント)

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例⑤(総合企画書:マーケティング施策)

- 図解の基本(チャートとグラフ)

- フォントサイズを工夫

- オリジナルフォーマットの作成

- Googleドライブでの企画書の作り方

- グラフをマスターする

- 企画書の仮説と検証作業

- 企画とアイディアの違い

- 「実施案」の書き方

- 重要事項は先出し

- 「まえがき」・「はじめに」の書き方

- 企画書の事前調査のやり方

- 「組織図」・「体制図」の書き方

- 企画書の全体像

- 説得の手法

- 企画立案の6ステップ