「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

今回は表紙、タイトル、目次の書き方について説明していきます。

この文章を読むことで、「企画書の表紙・タイトル・目次の重要性と書き方について」学ぶことができます。

表紙に何を書くか

企画書は、どんな順番で書いていっても良いですが、「まずは表紙から書き始める」方も多いと思います。

では、表紙はどのようなものが良いのでしょうか?

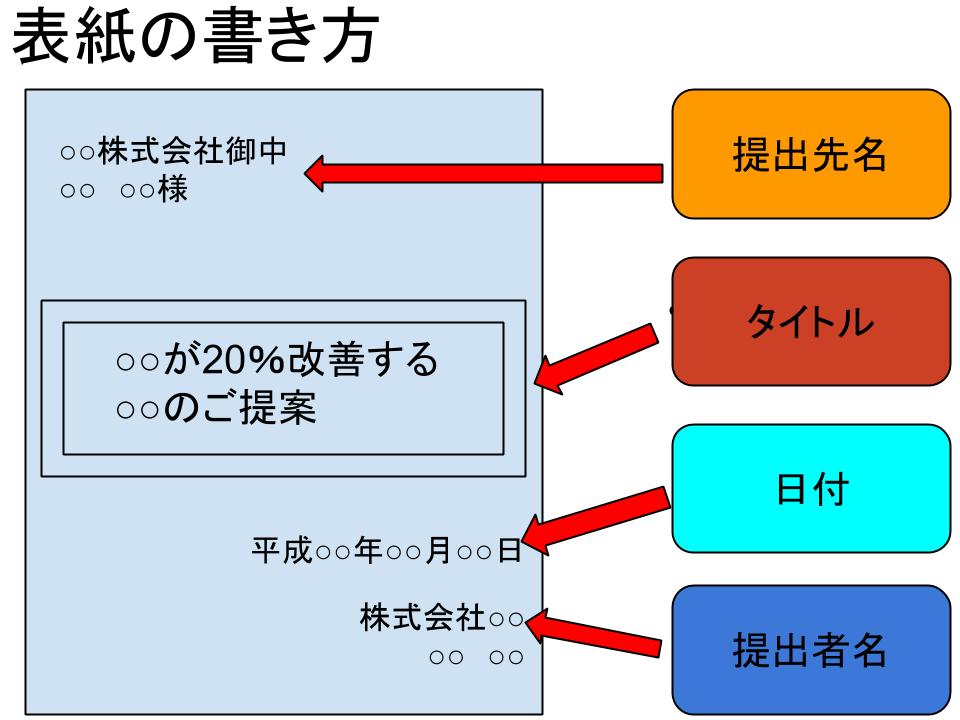

表紙についても決まりがあるわけではありませんが、一般的に、表紙には「提出先名」「タイトル」「日付」「提出者名」を書きます。

「提出先名」は、社内であれば上司の名前であり、社外であれば企画書を提出する相手の会社や名前を書きます。

その時に、「相手企業名の株式会社を略して書かない」など、相手に失礼の無いように注意が必要です。

タイトルの重要性

「企画書は内容勝負」という考え方で、意外と表紙のタイトルに力を入れてない企画書は多いものです。もちろん、企画書の内容が最重要で、そこに力を入れるのは当然です。

でも、少なくとも2つの理由から「タイトルにも力を入れるべき」なのです。

理由の1つ目は、読み手の立場に立った場合、その他の仕事も抱えながら、たくさんの企画書を読む必要があるからです。

つまり、一字一句、最初から最後まで読むとは限らないのです。

「全部を読むにしても、興味のある部分だけ中心に読む」ことや「たくさんの企画書の中で興味を引きそうな企画書だけを抜粋して読む」こともあるかもしれないのです。

その時に、表紙(特に表紙に書かれたタイトル)で興味を引くことが重要になります。

よって、表紙・タイトルには力を入れるべきなのです。

理由の2つ目は、競合他社と採用を争う場合に有利に進む可能性があるということです。

自社が企画書の内容に力を入れるように、競合他社も企画書の内容には力を入れてきます。ということは、企画書の内容で差が付かない場合もあるかもしれません。

そんな時に、表紙・タイトルの第一印象が良い企画書の方が選ばれることもあるのです。

例えば、営業パーソンが服装に力を入れるのと同様です。

服装だけで差が付くわけではありませんが、第一印象が良いと最後まで良い印象を持ち続けることが多いのです。企画書にも第一印象の良さが求められるのです。

このように、表紙やタイトルには力を入れて書くべきなのです。

タイトルに興味を持ってもらうためには、「読む相手が何を求めているか?」を考え、その改善策をなるべく「具体的に書く」と良いでしょう。

目次の注意点

また、表紙の次に目次を書く場合も多いと思います。

目次は、企画書によってはある場合とない場合があります。

例えば、1ページや2ページで終わるような企画書であれば必要はないですが、ボリュームのある企画書であれば、目次を作る方が読み手が読みやすくなります。

目次を書くときに気を付ける点は、目次をつけてページ数を記入した後、内容の修正などをしてページ数が変わった場合です。目次のページ数の修正を忘れてしまうことがあります。

せっかく読みやすくなるように目次を作ったことが逆効果になりかねませんので、必ず最後に確認をして気を付ける必要があります。

【事例】

飲食店勤務のAさんは、店舗が複数あり、「従業員がたくさんいる割には従業員同士の交流が少ない」と思っていました。

ただ単に「従業員同士の交流会をやりたい」というだけでなく、交流が進めば「人員が不足した時の応援体制」や「情報の共有化による販売促進スキルアップ」にもつながり、結果として売上や利益UPになると考えていました。

しかし、先輩従業員からは、以前にも別の方が従業員交流会の企画書を提出したが、却下されたことがあったと知らされました。

Aさんはそこで諦めそうになったものの、その当時の企画書を手に入れることが出来ました。その時の企画書を読んでみると、内容の詰めが甘かったのと、表紙のタイトルが単に「従業員交流会の企画書」となっていることが分かりました。

そこで今回は、表紙のタイトルを「売上、利益UPにつながる従業員同士の交流会の提案」として、内容も「なぜ、交流会が必要なのか?」「なぜ、交流会によって、売上・利益UPにつながるのか?」など、従業員の立場と会社の立場、両面からしっかりと説明していきました。

表紙のタイトル、内容共に、交流会が従業員にとっても会社にとってもメリットがあることを伝えることが出来たことにより、この企画は採用されることになったのです。

まとめ

・企画書の表紙には決まりはないが、一般的に「提出先名」「タイトル」「日付」「提出者名」を書く

・企画書の表紙のタイトルは、「読み手の興味を引くため」「他社との差をつけるため」にも力を入れるべきである

・企画書のページ数が多い場合には、目次を入れた方が読み手が読みやすくなる

・目次を入れた場合は、最後に目次と実際のページ数が合っているかを確認する

関連ページ

- パワーポイント(PowerPoint)での企画書の作り方

- 「目的」の書き方

- 「要件」の書き方

- 企画書の3つの役割

- 「スケジュール」の書き方

- 企画書を一枚にまとめる

- 要約をマスターする

- 「かんばん」を活用

- 「想定課題」の書き方

- 「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

- 企画書の基本型体

- 企画書の3つの活用方法

- ビジュアルを活用

- ワード(Word)での企画書の作り方

- 企画書(提案書)とは

- 読み手に好かれる文章とは

- 適切な文章量とは

- アイディア発想法

- ダメな企画書のタイプ

- データを活用する

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例③(広告企画)

- 外延的表記と内包的表記

- オリエンテーションの重要性

- エクセル(Excel)での企画書の作り方

- 企画書作成の8つの心構え

- 「背景」の書き方

- 「予算」の書き方

- 箇条書きをマスターする

- 論理図解(チャート)をマスターする

- 最終チェックの9ポイント

- カラーリングのポイント

- 戦略的妥協の必要性

- 「コンセプト」の書き方

- 「おわりに」の書き方

- 企画書作成の7ステップ

- 資料は別途添付する

- 企画書の3大要素

- 企画書例③(広告企画)

- 企画書例①(教育・研修)

- 企画書例④(イベント)

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例⑤(総合企画書:マーケティング施策)

- 図解の基本(チャートとグラフ)

- フォントサイズを工夫

- オリジナルフォーマットの作成

- Googleドライブでの企画書の作り方

- グラフをマスターする

- 企画書の仮説と検証作業

- 企画とアイディアの違い

- 「実施案」の書き方

- 重要事項は先出し

- 「まえがき」・「はじめに」の書き方

- 企画書の事前調査のやり方

- 「組織図」・「体制図」の書き方

- 企画書の全体像

- 説得の手法

- 企画立案の6ステップ