企画書(提案書)とは

今回は企画書について説明していきます。

この文章を読むことで、企画書の概要や作成する目的について学ぶことができます。

企画書の概要

企画書(提案書)は多くの会社で必要とされます。ですので、企画書が書ければそれだけで他の人より一歩抜き出ることが出来ます。

では、そもそも「企画書とは何か?」と問われると、人によって様々な回答が返ってくるはずです。

それは、企画書に決まった雛形やテンプレートがないからです。

例えば、経費精算書は会社ごとに「この用紙を使って、ここには、これを書くように」という決まりがあると思います。

でも、企画書は何を書くか、どの用紙に書くかが決まっておらず、まったくの自由形式なのです。

ですので、上司から「社内イベントの企画書を書いておいて」とか、取引先から「このプロジェクトの企画書を提出してください」と言われて、焦ってしまうことがあります。

「自由形式」というと簡単だと考える人もいる一方、「自由」ゆえに「何から書き始めて良いか分からない」「このレベルで良いのか不安」「センスや経験がすべてわかってしまうから嫌だ」など、様々な面で「自由」が仇と考える人もいるはずです。

そこで、考えていただきたいのは、社会人であれば多かれ少なかれ企画書を書く必要があるということです。

日本国内には多くの企業があり、長年の間、様々な企業の先輩方も多くの企画書を苦労して書いてきました。

つまり、企画書は自由形式ではあるものの、多くの先輩方の知恵と経験によって、ある程度「企画書にはこのようなことを書くと良いよ」というものが蓄積されています。

では、その企画書の「このように書くと良いよ」というのはどんなものでしょうか?

それを考えるには、「そもそも企画書を何のために書くのか?」を考えて見ましょう。

企画書とは、「ある問題や課題があり、その問題や課題を解決する対策などを文章で説明するもの」です。

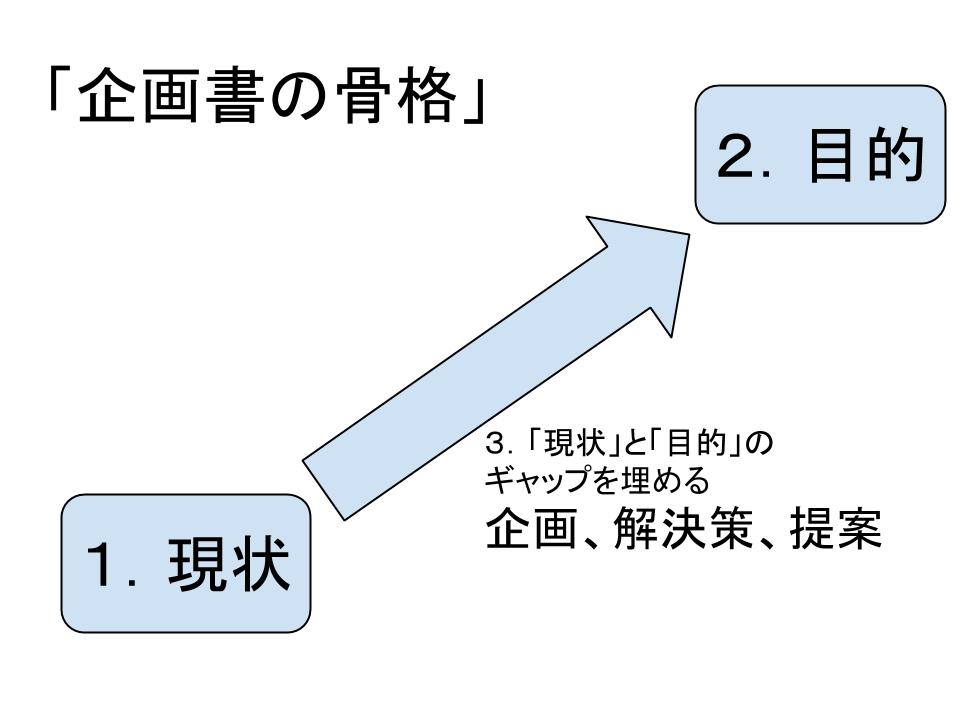

もう少し細分化すると、「どんな現状なのか?(現状把握)」「その現状から解決・改善をしたい問題・課題とは何か?(目的)」「その改善策は?(企画案・解決策・提案内容)」を文章化していくものが企画書となります。

もちろん、企画書を提出する相手によっては、これらの前後に説明を付けくわえる必要もありますし、細分化する必要もあるかもしれませんが、基本の企画書の骨格としては、【現状】【目的】【現状と目的のギャップに対する企画・解決・提案】となるのです。

<事例>

ここでは、企画書の基本をなんとなくでもイメージしてもらうために、単純化した2つの事例を考えてみたいと思います。

【事例1】

AさんはB部長から「部署内の忘年会の企画書を出して」と言われました。

では、企画書には何を書くのでしょうか?

「状況把握」

・毎年、その年に新入した社員が出し物を行う

・会費は5000円までなら会社が費用負担

・S店と言う、会社から近く、皆が入れ予算内で収まる個室の飲食店がある

「目的」

・一年間の部署内社員の慰労

・部署内の交流

「企画、提案」

・一年の慰労と交流のために、○月○日、S店で忘年会を開催

・会社負担5000円/人。個人負担なし

・新入社員が部署内で慣れてもらうために恒例の出し物を行ってもらう

以上のように、「状況⇒目的⇒企画・提案」を書くだけで企画書になります。

後は、それをパソコンソフトのワードやパワーポイントでまとめると、企画書の骨子は完成します。宛名やあいさつ文などを入れるかどうかは状況に合わせます。

【事例2】

Aさんは、B部長から「会議がマンネリ化していている。活性化策の企画書を提出してほしい」と依頼を受けました。

「現状把握」

・月1回、第1月曜日に部署内の会議が開催される

・2年前、部署が立ち上がった時は、部署をどのようにしていくか活発に話し合いがあったが、現状はただの前月の業績報告会になっている。

・発言する社員と全く発言しない社員がいる

「目的」

・会議がマンネリ化しているので活性化する

「改善策」

・議長を部長から各社員の持ち回りにする

・各社員から部署内での改善案、新提案を前もって募集する

・業績報告はメールですまし、会議では改善案・新提案内容についてだけ話し合う

この事例でも、「現状⇒目的⇒改善策」という流れで文章化すれば、企画書の骨格は出来上がります。

企画書は「相手に合わせる」

また、「企画書とは」を説明する上でもう一つのポイントがあります。

それは「相手に合わせる」ことです。では、なぜ「相手に合わせること」がポイントになるのでしょうか?

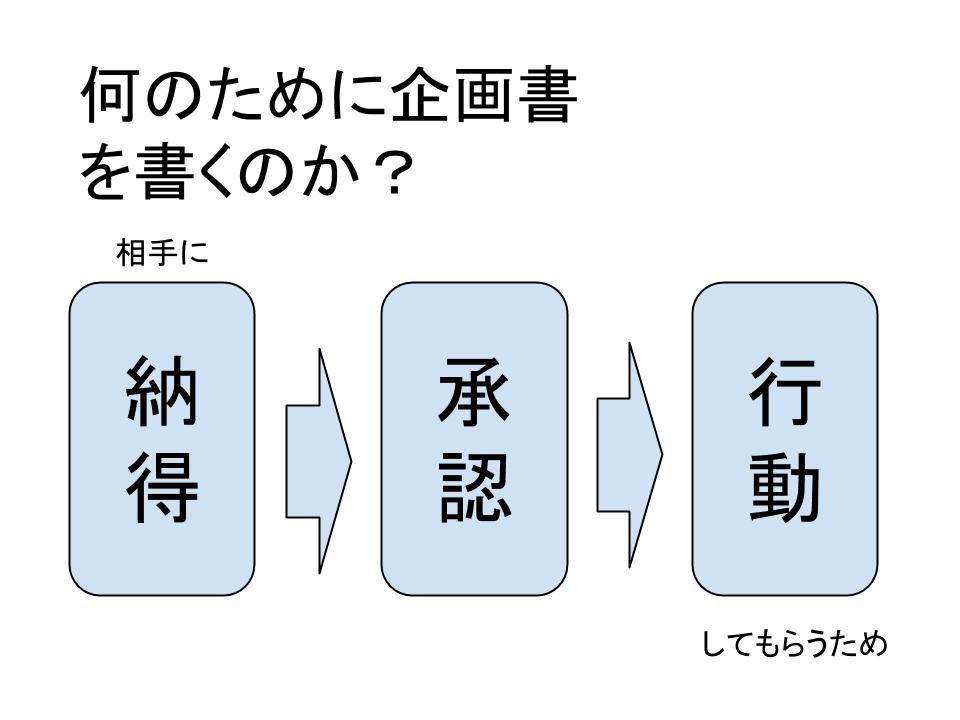

それは、前述の通り、企画書は「現状⇒目的⇒改善策」で骨格は成り立ちますが、「そもそも何のために企画書を書くのか?」ということが忘れ去れると、ただの文章になります。

企画書はただの文章ではなく、相手に「納得し、承認してもらい、行動までしてもらう」ものだからです。

企画書が自己満足になっては意味がありません。状況や目的が間違えば、企画案や解決策も全く的外れになってしまうことになります。

それはイコール、「納得も承認もされないし、行動にも移されない」のです。

こうならないためにも、「相手に合わせる」必要があります。

つまり、「相手のことを知る」必要があるのです。

例えば、会社内の企画書であれば、上司と企画者の共通認識があるので、簡潔な企画書でも良い場合もあります。A4用紙一枚でまとめることが出来るでしょうし、多くても数枚の企画書となることが多いはずです。

一方、取引先に提出する企画書であれば、ヒヤリングや調査を徹底的に行い、企画書の中でも問題意識の共有を図るために資料を多く使ったり、図や表を入れて分かりやすく説明したりする必要があるはずです。

企画書が長文になったり、資料が多くなったりするのは、「長文のほうが良い、資料が多い方が良い」という意味ではなく、相手の状況によって「そのくらいのボリュームにならないと、納得、承認、行動されない」からです。

長文や資料が多いのは、余分なことを記載しているのではなく、相手にとって必要だから記載しているのです。こうなると、企画書が十数ページや何十ページということもあり得ます。

しかし、裏を返せば「相手が納得、承認、行動される」のであれば、社外の企画書であっても短文でも良いのです。

勇気はいりますが、思い切って必要事項を絞ってA4一枚で、企画書を書くという場合でも、しっかり内容が伝わるのであれば問題はありません。

そういう意味では、企画書のボリュームすら自由形式なのです。

まとめると、企画書とは「現状、目的、解決策」を書き、それを相手の方に「納得、承認、行動」してもらうものです。

それが出来れば、企画書とは「自由」なものなのです。

<事例1>

Aさんは、取引先B社から「新商品のマーケティング戦略」の企画書を提出するように依頼されました。しかし、Aさんはしっかりとしたヒヤリングや調査をせず、自分の意見だけで企画書を提出してしまいました。

『今はスマートフォンの普及率が高くなり、パソコン上でなくスマートフォンで商品を購入する人が増えている。(現状)よって、新製品の売上をあげるためには(目的)、スマートフォン向けプロモーションを提案します。(企画、提案)』という企画書を作りました。

これは、一見問題のない企画書のように見えます。

しかし、B社からこの企画提案について、お断りの連絡が来てしまいました。なぜでしょうか?

実は、新商品のメインの客層が「年配層」だったのです。

スマートフォンは年配層にも普及はしつつありますが、「スマートフォン向けのプロモーションだけでは新商品の売上につながらない」と判断されたのです。

調査不足でこの点を見落としたため、Aさんの企画書は通らないこととなりました。

「状況を把握する」「相手を知る」というのは、直接的な状況や取引先だけでなく、その先にある状況やお客様も知る必要があるのです。

<事例2>

B社から、Aさんと別の会社のCさんにも、「新商品のマーケティング戦略の企画書」を提出するように依頼がされました。

Cさんは、Aさんが見落とした「メインの客層が誰か」まで把握して、企画書を提出しました。しかし、Cさんの企画書もB社は採用しませんでした。なぜでしょうか?

実は、Cさんの企画書の内容は素晴らしく良いものでした。しかし、B社には予算があり、それを超えてその提案を実施することが出来なかったのです。

つまり、企画書の「納得、承認し実施できる」レベルが必要なのに、最後の「実施」が出来ない企画書だったのです。

残念ながら、Cさんも最後の詰めの段階で予算を見落としたことになります。

結局は、また別の会社のDさんが提出した企画書が通りました。

Dさんの企画書は、「メインの客層」もピッタリで、「予算内に収まる費用」でできるものだったからです。

このように、いくら企画としてCさんの内容の方が魅力的でも、全体をクリアしているDさんの方が採用されてしまうのです。

やはり、この事例からも分かるように「相手のことを知る」、そして、相手が「納得、承認、行動」が出来る企画書にする必要があるのです。

まとめ

・企画書とは、ある問題や課題があり、その問題や課題を解決する対策などを文章で説明するもの

・企画書は、雛形やテンプレートが無く自由形式だが、「現状⇒目的⇒改善策」という流れを書くと基本的な骨格が出来る

・企画書は、それを読んだ相手の方に「納得、承認、行動」してもらうもの

関連ページ

- パワーポイント(PowerPoint)での企画書の作り方

- 「目的」の書き方

- 「要件」の書き方

- 企画書の3つの役割

- 「スケジュール」の書き方

- 企画書を一枚にまとめる

- 要約をマスターする

- 「かんばん」を活用

- 「想定課題」の書き方

- 「表紙」・「タイトル」・「目次」の書き方

- 企画書の基本型体

- 企画書の3つの活用方法

- ビジュアルを活用

- ワード(Word)での企画書の作り方

- 企画書(提案書)とは

- 読み手に好かれる文章とは

- 適切な文章量とは

- アイディア発想法

- ダメな企画書のタイプ

- データを活用する

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例③(広告企画)

- 外延的表記と内包的表記

- オリエンテーションの重要性

- エクセル(Excel)での企画書の作り方

- 企画書作成の8つの心構え

- 「背景」の書き方

- 「予算」の書き方

- 箇条書きをマスターする

- 論理図解(チャート)をマスターする

- 最終チェックの9ポイント

- カラーリングのポイント

- 戦略的妥協の必要性

- 「コンセプト」の書き方

- 「おわりに」の書き方

- 企画書作成の7ステップ

- 資料は別途添付する

- 企画書の3大要素

- 企画書例③(広告企画)

- 企画書例①(教育・研修)

- 企画書例④(イベント)

- 企画書例②(商品・サービス開発)

- 企画書例⑤(総合企画書:マーケティング施策)

- 図解の基本(チャートとグラフ)

- フォントサイズを工夫

- オリジナルフォーマットの作成

- Googleドライブでの企画書の作り方

- グラフをマスターする

- 企画書の仮説と検証作業

- 企画とアイディアの違い

- 「実施案」の書き方

- 重要事項は先出し

- 「まえがき」・「はじめに」の書き方

- 企画書の事前調査のやり方

- 「組織図」・「体制図」の書き方

- 企画書の全体像

- 説得の手法

- 企画立案の6ステップ