民事訴訟というゲームのやり方

今回は民事訴訟というゲームのやり方について説明していきます。

この文章を読むことで、「民事訴訟をゲームとしていかに自社に有利なものにするか」について学ぶことができます。

民事訴訟をどう捉えるか

「民事訴訟はゲーム、あるいはディベートである」という考え方があります。

一方で、「訴訟では事実を明らかにすべきである」という考え方もあります。

民事訴訟をゲームあるいはディベートであるととらえると、事実ではない結果を認めることになってしまうという危惧が指摘されることもあります。

民事訴訟をどうとらえるかは大変難しく、議論のあるところです。

しかし、会社は利益を蓄積させていき、経営を永続させるという義務を負っていると考えると、民事訴訟におけるやり取りの巧妙さ、つまりゲーム感覚が必要になるということはあながち否定できない事実です。

特に、企業法務では経験と知識があり、民事訴訟のノウハウを身に着けている弁護士に依頼したほうが圧倒的に有利になるという事実もあります。

よって、法務担当者にはそのような感覚、つまり民事訴訟をゲームとしていかに自社に有利なものにするかという感覚がどうしても必要になってきます。

事実を曲げるのではなく、訴訟を有利に進めるという観点から、民事訴訟というゲームのやり方について学びましょう。

【例題】

法務の専門家であるUさんは、現在スマートフォンのアプリ開発を基盤事業とするZ社への転職を考えています。

しかしそんな時、現在の会社の取引先から製品の品質に関するクレームが寄せられ、Uさんはこの問題を解決してから転職をしようと考え、Z社のM社長にそのことを伝えました。M社長は待つと言ってくれており、UさんはM社長に感謝して現在の問題に着手しました。

Uさんが相手の話や自社内での事実関係の調査を精査したところ、製品に自社でも認識しておらず、かつ相手に告知していなかった欠陥があったことが明らかになりました。

よって、Uさんは弁護士とも相談し、自社の責任を認めて相手と損害賠償について協議しました。

しかし、相手が受けたとする損害額、Uさんの会社に対する請求額があまりにも高額で、Uさんが弁護士と試算した損害賠償額をはるかに上回るものでした。

弁護士は「絶対に相手の主張する賠償請求額を認めてはこといけない。」と言いました。

このため、Uさんは営業部門の責任者などとともに何度も交渉しましたが、相手はまったく聞く耳を持ちません。

通常なら互いが今後の経営を考えて溝が少しずつ埋まっていくのですが、今回はその気配すらありません。

結局、相手はUさんの会社に対して訴訟を起こすことになってしまいました。

Uさんはそれを知って腹を決め、今回のケースは「民事訴訟というゲーム」として考えようと思いました。今回は事実関係が明らかになっていない訴訟ではなく、その「金額」だけが問題となる訴訟だからです。

Uさんは弁護士や営業担当者とともに絶対にゲームに勝ち、その上でM社に行こうと思いました。

【解説】

上述したように、民事訴訟をゲームと考えることには批判もあります。

しかし、今回のケースのようにその賠償金額だけが問題となっている場合は、ゲームと考えるUさんの思考は決して間違いとは言えません。

相手が主張する賠償金額の根拠を崩すというゲームです。

そして、ゲームにはルールがあり勝つためのコツがあります。

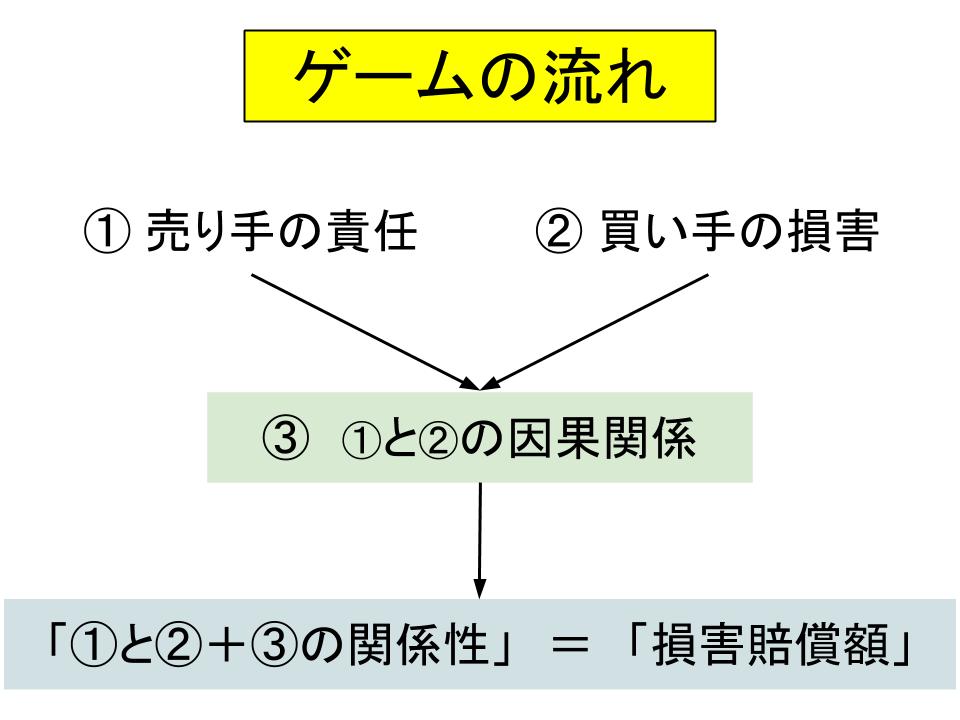

ゲームの流れ

民事訴訟というゲームに勝つために必要なことは、まず以下の流れを理解するということです。

まず、売り手の責任と買い手の損害が明らかになっているということが必要です。

例題の場合で言うと、Uさんは自社の責任については認めてます。

しかし、買い手の損害と損害賠償額については相手の主張はおかしいと考えています。

そのような意味で言うと、例題の場合は相手の?と?に関する主張が正しくないことを裁判で証明し、裁判官に理解してもらうことがゲームに勝つポイントとなります。

また、一般的な場合で考えると、?について買い手と売り手の見解が異なる場合も多くみられますし、?と?は見解が一致しても?で大きな隔たりがあり、結果的に損害賠償額が折り合わないこともあります。

上記の流れの中でどこに見解の相違があるのか、相手のどこを崩せば勝訴できるのかを慎重に見極めることが訴訟に臨む上での第一歩になるでしょう。

ゲームの進め方

ゲームの流れを理解してポイントとなる点がわかったら、今度はゲームに勝つための理論武装を開始します。

例題のケースで考えると、Uさんに必要なことは?と?が認められるものではなく、自社の主張が妥当であると裁判官に判断してもらうことです。

そのために準備する必要があるものとして、例えば以下を挙げることができます。

a.契約書やメールなどの証拠

b.業界内での同一ケースにおける一般的な損害額

c.過去の判例

d.有力な証人

まず外せないのは、aの「契約書やメールなどの証拠」です。

例題のケースではUさんの会社はその責任を認めていますので、特に問題とはならないかもしれませんが、売り手の責任について争う場合などは絶対に必要なものとなります。

これらの証拠により責任の有無や大きさが大きく変化するためです。

日頃から口約束はしない、あるいは口約束後に必ず書面などでその合意内容を残すことが大切となります。

そして、裁判官の心証をよくするための手段としては、bの「業界内での同一ケースにおける一般的な損害額」を提示するということも有効な理論武装となります。

一般的な損害額を提示することは難しい場合もありますが、過去に話題になった事件や公表されている根拠のある類似ケースがある場合は、判断材料となる可能性があります。

類似しているケースがないかどうかを探し当て、相手の請求額が不当であると証明できれば大きな武器となります。

さらに、cの「過去の判例」もあります。

特に責任論などについては、過去の判例は非常に役に立ちます。

裁判所の下す判決が過去に下された判決と明らかに異なるということは基本的にありません。裁判所の法律の解釈は、一定であるべきだからです。

当然裁判官によってその判決は変わりますが、少なくとも過去の判例を参考にして損はありません。

過去の判例に詳しいのは、やはり弁護士です。弁護士の力を借りながら、過去の判例についても抜かりなく確認していくことが必要です。

最後に、dの「有力な証人」です。

証人は自社の担当者、あるいは事情を知る第三者や場合によっては相手方の担当者も考えられます。

裁判で証人を立てるには手続きが必要で、かつ裁判に有利になると確信できることが必要ですが、そのような証人がいれば裁判が有利に進むこととなります。

気をつけるべきことは、証人は相手の尋問にも答えなければならないということです。

証人の証言により自社の正当性を裏付けることができても、相手の弁護士の反対尋問でそれが覆されてしまうということもあり得ないことではありません。

証人の選択には慎重を期すことが必要ですが、仮にいかなる反対尋問でも覆せない証言を持つ絶対的な証人が見つかれば、ゲームに勝利する大きな武器となります。

最終的なゲームの目的

最後に、忘れてはならないゲームの目的を確認しておきましょう。

ゲームの目的は、ゲームに勝つ、つまり裁判官に自社で考える損害賠償額を認めてもらうということです。

例えば、裁判官が「心情は理解できるが損害賠償額は相手の主張する額とする」という判決を下したとしたら、ゲームは負けです。

どんなに裁判官に主張を理解してもらっても、それが判決に結びつかなければゲームには負けるということです。

極端に言うと、裁判官が心証を悪くしたとしても、それで勝訴できるとしたらゲームに勝ったことになるということです。

心証を悪くして勝訴するということは基本的には考えにくいですが、裁判で必要なものは客観的な事実であり証拠です。感情ではありません。

裁判とは言っても最終的には人間が判断することなので、証拠さえあればよいというものではありませんが、状況によってはある程度「勝訴するためにドライになる」という覚悟も必要になる場合があります。

法務担当者として、「目的は勝訴することなのだ」ということを忘れないようにしましょう。

まとめ

・民事訴訟では、それをゲームとしていかに自社に有利なものにするかという感覚が必要になることもある。

・民事訴訟というゲームには流れがあり、その流れの中でどこに見解の相違があるのか、相手のどこを崩せば勝訴できるのかを慎重に見極めることが必要である。

・ゲームに勝つためには契約書やメールなどの証拠、業界内での同一ケースにおける一般的な損害額、過去の判例、有力な証人などが必要となる。

・ゲームの最終目的は裁判官に主張を理解してもらうことではなく、勝訴することである。

関連ページ

- 労働条件通知書のフォーマット

- 不動産賃貸借契約書の概要とつくり方

- ソフトウェア開発委託契約書のフォーマット

- 戦略法務とは

- 実用新案権の仕組みを理解する

- 弁護士を活用しよう

- 電子商取引と電子契約

- 契約書の重要条項とそのルール

- 債権管理と債権回収

- 代理店契約書の概要とつくり方

- 代理店契約書のフォーマット

- 暴力団対策法とは

- トラブル防止の心構え

- 倒産制度の仕組み(民事再生、破産、解散、清算)

- 契約書作成の基本

- ビジネス文章の書き方

- ビジネス法務(企業法務)とは

- ビジネス法務(企業法務)担当者の心構え

- 事業再編・M&Aの仕組み(合併、事業譲渡、会社分割)

- 民事訴訟というゲームのやり方

- 債権回収・訴訟・執行・保全をめぐる法務の全体像

- 継続的売買取引基本契約書の概要とつくり方

- 継続的売買取引基本契約書のフォーマット

- 契約書審査業務の手順

- 契約書でトラブルが起こりやすい箇所

- 企業不祥事と法令違反

- 不正への対処法

- 取締役の義務と責任

- 懲戒処分・解雇・退職勧告とそれらをめぐるトラブル

- 紛争処理法務とは

- 雇用契約書の概要とつくり方

- 雇用契約書のフォーマット

- 雇用関係をめぐる法務の全体像

- 株主代表訴訟と解任、違法行為差止め

- 契約書の重要条項とそのルール

- 株主総会の仕組みと運営(開催手続き、議決権、計算書類、事務処理)

- 契約書に必ず盛り込むべきこと

- 不正や事故をめぐる法務の全体像

- 知的財産権とは

- 消費者保護に関する法律

- 法定労働時間と変形労働時間

- 会社組織をめぐる法務の全体像

- 契約・商取引をめぐる法務の全体像

- 法務における交渉のやり方

- 法務部門の仕事内容と業務プロセス

- 職場のメンタルヘルス対策

- 合併契約書の概要とつくり方

- 合併契約書のフォーマット

- 金銭消費貸借契約書の概要とつくり方

- 金銭消費貸借契約書のフォーマット

- 秘密保持契約書の概要とつくり方

- 秘密保持契約書のフォーマット

- 公正証書の活用

- 業務委託契約書の概要とつくり方

- 業務委託契約書のフォーマット

- 業務委託契約書の概要とつくり方

- 残業をめぐるトラブル

- 特許権の仕組みを理解する

- 人事異動(配置転換・転勤・出向・転籍)

- 割増賃金とは

- 予防法務とは

- 個人情報保護とデータ流出

- 製造物責任法(PL法)とリコール

- 不動産賃貸借契約書のフォーマット

- 登記の仕組みと手続き

- 品質クレーム紛争の解決

- 労働組合への対応

- 契約書の役割と重要性

- 安全衛生管理とは

- 動産売買契約書の概要とつくり方

- 動産売買契約書のフォーマット

- 職場でのセクハラ・パワハラと企業の責任

- 株主代表訴訟と解任、違法行為差止め

- ソフトウェア開発委託契約書の概要とつくり方