紛争処理法務とは

今回は紛争処理法務について説明していきます。

この文章を読むことで、紛争処理法務の概要と具体的な業務内容について学ぶことができます。

紛争処理法務の概要

紛争処理法務は臨床法務とも呼ばれ、紛争(トラブル)を処理する業務です。

いわば「トラブルの事後対応を行う業務」ということができます。

もっとも代表的なものはクレームや訴訟の処理です。消費者や取引先からのクレームや契約違反などの訴訟に法的な見地から介入することです。

社員の不祥事に対する対応もこの業務に含まれます。

当然トラブルはないほうが望ましいわけですが、トラブルを100%回避することは現実的に難しいため、このような業務は常に発生する可能性があると言え、いつも「何が起こるかわからない」と考えておく必要があります。

また、起きてから解決までの時間的猶予が最もない業務でもあり、特にトラブルが元で生命の危険などが発生する可能性がある場合は、何よりも優先しなければいけない業務です。

より迅速に、かつ適正に処理をしなければならないということです。

【例題】

スマートフォンのアプリ開発を基盤事業とするZ社に対して、アプリの提供先である取引会社から以下のようなクレームが入ったとの連絡がありました。

「現在開発を委託しているアプリについて、その開発進捗が予定よりも大幅に遅れていて、契約上の納期を大幅に過ぎてしまっている。これまで当社から再三の納品依頼を行っているにもかかわらず、進捗状況は一向に改善されない。

よって御社の契約違反となるため、当社の判断で契約を解除し、これまでに被った損害の賠償請求を行う。」

このような内容でした。

連絡は営業部長のもとに入り、即座にM社長にも報告されました。

相手先の会社は規模こそまだ小さいものの、技術力ではこの分野のトップに位置しており、契約を解除されることはZ社にとって大きな痛手となります。

しかも、損害賠償請求額も多額になっており、この取引会社から損害賠償を請求されたことは、今後のZ社の他社に対する信頼も危ぶまれることとなります。

M社長は急いで営業部長や開発部長からヒアリングを行い、契約書での法的義務について検討しました。

しかし、アプリ開発の進捗についての条項が明確ではなく、M社長にはZ社に落ち度があるかどうかの判断ができませんでした。相手先に連絡しても「責任は御社にある」の一点張りで、交渉を進めることができません。

よって、自分では対応できないと判断し、弁護士に相談しました。

弁護士は即座に対応してくれ、弁護士と取引会社の協議の結果、納期の遅れの原因は実は相手先の度重なる仕様変更にあったことがわかりました。

そして契約書には、仕様変更が発生した際の納期遅れは「それ相応と見込まれる程度」であれば許容されることが書かれていました。

このため、Z社は自社には契約違反はなく、開発の遅れは当初合意していた仕様の大幅な変更による妥当なものと主張しました。相手先はそれを受け、開発現場における過度な仕様の変更を認めて契約の解除を撤回しました。

弁護士はM社長に言いました。

「このようなケースは責任の所在が非常に不明確になりやすいので、ご連絡をいただいて正解でしたね。

このような業務委託は現場での力関係で成り立っている場合も多く、現場は契約内容を理解していないことも多いのです。我々のような専門家の立場から検証しなければ解決は難しく、問題は長期化していた可能性もあります。

今後は契約書の内容を一層明確にして一つの仕様変更に対する納期遅れの期間に関する記載も盛り込んでおいたほうがいいですね。」

M社長はどんな内容の契約であれ、契約書についてさらに精査を行っていく必要があると痛感しました。

【解説】

紛争処理には法令違反処理などの重要度の高いものから、法令とは関係のないいわゆる「クレーマー」対応まで、様々なものがあります。

そして、会社として最も深刻なのは、やはり消費者や取引先との間で生じたクレームや訴訟です。

消費者との契約、会社との契約いずれの場合も、契約内容によってクレームや訴訟に対する対応方針は大きく変わってきます。

このため、契約内容の十分な理解と、慎重かつ迅速な対応が必要となります。

今回のように相手先が非常に会社にとって大切な存在である場合、あるいは会社の存続に関わるようなケースでは、M社長が行ったように弁護士に対応を依頼するという選択が最も賢明です。

また、こちらに法令的な責任がないと明らかにわかるクレーマー対応の場合は、そのやり取りを記録するなどして、現場担当者を通じて自社の正当性をはっきり主張する必要があります。

しかし、いくら落ち度がない場合であっても、対応の仕方によっては法令違反の有無にかかわらず批判の的となることもあります。

相手が一般の消費者などの場合、その対応はすぐに拡散されてメディアで取り上げられ、結果的に大幅なイメージダウンにつながることもあり得ます。

よって不必要に上から目線で対応する、あるいは相手に誤解を与えてしまうような言動を繰り返すといったことのないよう、人事部などと連携して社員教育などに力を入れていく必要があります。

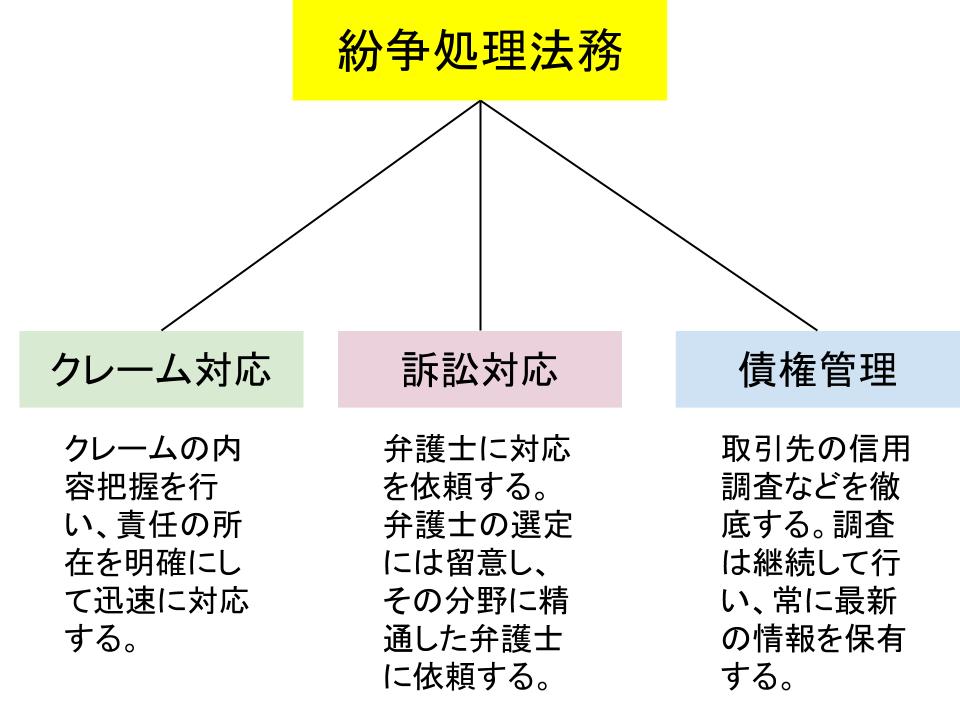

紛争処理法務の業務内容

紛争処理法務の業務内容をまとめると、以下のようになります。

クレーム対応

クレーム対応で重要なのは、まずその内容把握です。

クレームには、品質には問題がなくても使用者の主観からくるもの、初期不良であるもの、製品の品質表示に問題があってくるものなどがありますが、現場との連携によって迅速にその内容を把握し、対応を行います。

上述したように、曖昧な対応やずさんな対応に終始すると訴訟や企業イメージの低下といったリスクが発生することとなりますので、過度な反応はせずに適切な対応を行います。

訴訟対応

訴訟まで発展するケースでは、法令違反を問うケースが大半となりますので、最も適切な対応としては例題のように弁護士に依頼することです。

比較的規模が大きく顧問弁護士がいる場合は、その弁護士に一任することとなりますし、普段から訴訟リスクが低い、あるいは会社の規模が小さくて顧問弁護士がいないという場合はその都度弁護士に依頼することとなります。

なお、顧問弁護士がいない場合は、弁護士の選定にも気をつける必要があります。可能な限り、その案件分野に精通した弁護士を選定するようにします。

また、日本では伝統的に訴訟よりも和解が好まれる環境にあります。訴訟には時間やコストがかかる、あるいはこれまでの信頼関係を壊したくないという意識が働くためです。

よって、例え相手から訴訟を起こされたという場合でも、常に和解というオプションを意識しておくことも必要です。

そして、相手にもその意思があり、円満な解決が望めそうであれば、話し合いによる解決を目指すのもよいでしょう。

しかし、あくまでも相手のペースに飲み込まれて不利な和解にならないようにすることが大前提です。

債権管理

債権とは、相手に請求できる権利のことです。

例えば、お金を貸した人は債権者と呼ばれ、借りた人(債務者)に対して貸した金銭を請求する権利があります。

そして、会社が例えば「掛け」で販売する場合は、相手先に販売代金を請求できる権利を持つこととなります。

債権管理はまず、相手先の情報収集を行って取引できるかどうかを確認することが必要となります。

債権は回収できなければ損害を被ることとなるため、損失をできるだけ最小化するために取引の限度額も設定します。

そして万が一相手先が倒産してしまった場合などは、可能な限り債権の回収に努めます。

紛争処理法務はあくまでも事後対応です。

よって、日頃から可能な限り紛争を起こさないようにする努力を行っていくことが大切です。

まとめ

・紛争処理業務とは、トラブルが起きた後の処理である。

・紛争の規模によって自社で解決するか、弁護士に依頼するかを決定する。

・紛争処理業務ができるだけ少なくなるように、日頃から努力することが必要である。

関連ページ

- 労働条件通知書のフォーマット

- 不動産賃貸借契約書の概要とつくり方

- ソフトウェア開発委託契約書のフォーマット

- 戦略法務とは

- 実用新案権の仕組みを理解する

- 弁護士を活用しよう

- 電子商取引と電子契約

- 契約書の重要条項とそのルール

- 債権管理と債権回収

- 代理店契約書の概要とつくり方

- 代理店契約書のフォーマット

- 暴力団対策法とは

- トラブル防止の心構え

- 倒産制度の仕組み(民事再生、破産、解散、清算)

- 契約書作成の基本

- ビジネス文章の書き方

- ビジネス法務(企業法務)とは

- ビジネス法務(企業法務)担当者の心構え

- 事業再編・M&Aの仕組み(合併、事業譲渡、会社分割)

- 民事訴訟というゲームのやり方

- 債権回収・訴訟・執行・保全をめぐる法務の全体像

- 継続的売買取引基本契約書の概要とつくり方

- 継続的売買取引基本契約書のフォーマット

- 契約書審査業務の手順

- 契約書でトラブルが起こりやすい箇所

- 企業不祥事と法令違反

- 不正への対処法

- 取締役の義務と責任

- 懲戒処分・解雇・退職勧告とそれらをめぐるトラブル

- 紛争処理法務とは

- 雇用契約書の概要とつくり方

- 雇用契約書のフォーマット

- 雇用関係をめぐる法務の全体像

- 株主代表訴訟と解任、違法行為差止め

- 契約書の重要条項とそのルール

- 株主総会の仕組みと運営(開催手続き、議決権、計算書類、事務処理)

- 契約書に必ず盛り込むべきこと

- 不正や事故をめぐる法務の全体像

- 知的財産権とは

- 消費者保護に関する法律

- 法定労働時間と変形労働時間

- 会社組織をめぐる法務の全体像

- 契約・商取引をめぐる法務の全体像

- 法務における交渉のやり方

- 法務部門の仕事内容と業務プロセス

- 職場のメンタルヘルス対策

- 合併契約書の概要とつくり方

- 合併契約書のフォーマット

- 金銭消費貸借契約書の概要とつくり方

- 金銭消費貸借契約書のフォーマット

- 秘密保持契約書の概要とつくり方

- 秘密保持契約書のフォーマット

- 公正証書の活用

- 業務委託契約書の概要とつくり方

- 業務委託契約書のフォーマット

- 業務委託契約書の概要とつくり方

- 残業をめぐるトラブル

- 特許権の仕組みを理解する

- 人事異動(配置転換・転勤・出向・転籍)

- 割増賃金とは

- 予防法務とは

- 個人情報保護とデータ流出

- 製造物責任法(PL法)とリコール

- 不動産賃貸借契約書のフォーマット

- 登記の仕組みと手続き

- 品質クレーム紛争の解決

- 労働組合への対応

- 契約書の役割と重要性

- 安全衛生管理とは

- 動産売買契約書の概要とつくり方

- 動産売買契約書のフォーマット

- 職場でのセクハラ・パワハラと企業の責任

- 株主代表訴訟と解任、違法行為差止め

- ソフトウェア開発委託契約書の概要とつくり方