割増賃金とは

今回は割増賃金について説明していきます。

この文章を読むことで、「割増賃金の内容」「割増賃金を支払う必要がある場合」について学ぶことができます。

割増賃金の概要

会社には、決められた労働時間を超えた場合に労働者に対して割増賃金を支払う義務があります。

もし、割増賃金を支払わなければならない場合にそれを支払わなければ、その会社は法令違反を犯していることとなり、ブラック企業と呼ばれる原因にもなります。

しかし、割増賃金については、労働者だけではなく使用者にもその知識が乏しく、支払いがあいまいになってしまっている会社が多いのも現状です。

割増賃金について正確に理解し、労働者にそれを支払うことは使用者の義務であり、円滑な経営を行うための秘訣であると言えます。

【例題】

スマートフォンのアプリ開発を基盤事業とするZ社の法務担当者であるA君は、後輩社員が同僚に「やっぱりうちはブラックだ」と言っているのを聞きました。

A君は、後輩が何についてブラックだと言っているのかを聞いてみました。

「休日労働ですよ」とその後輩は言いました。

「うちは休日労働の賃金が正確に支払われていないんです。本来は休日労働には休日労働の割増賃金が支払われなければならないはずです。知り合いに聞いたらその割増分は35%だそうです。

でも、うちはその割増分が正確ではなく、中途半端にしか加算されていません。これは法令違反ではないでしょうか。ブラックと言われても仕方ないですよね。」

先月は業務が多忙であったために、後輩は会社の休日である土曜日に何度か出勤しています。そして、その賃金には割増分が中途半端にしか加算されていないということでした。

A君は後輩に言いました。

「それは決して違法ではないんだ。もともと法令で決められた休日とは週に1日なんだ。君は日曜日には休めているから、法令上の休日は会社から与えられていることになる。

だから土曜日の出勤は休日労働の割増賃金にはならないんだよ。もし日曜日も出勤していたら、そこには当然休日労働の割増賃金が発生する。法令上の休日に働いたわけだからね。」

そして土曜日に出社した場合の割増賃金の計算方法を簡単に教えました。

後輩はA君の話を聞き、最初は何となく腑に落ちないような顔をしていましたが、最後には決して会社が不正をしているわけではないことを理解してくれました。

A君は「このような誤解が社員の会社に対する不信感を生むこともあるのだ」と感じました。

そして、賃金について使用者、労働者ともに正確な知識を持ち、誤解が生まれないようにする必要があると思いました。

【解説】

労働時間についてもそうですが、労働者の賃金については使用者と労働者間で非常にトラブルになりやすい問題になっています。

例題の場合は、A君の後輩が土曜日に出勤した際の賃金について正確な理解がなかったために生まれた誤解と言えます。

このような誤解は使用者である会社と労働者双方にとって不利益を生む可能性があるため、使用者労働者ともに法令についての理解を深めていくことが必要です。

しかし、会社によっては労働者にとって非常にわかりにくい制度も存在します。

例えば、近年は「一定時間の残業代を含む賃金を支給」するという会社も多くなっています。

このようなケースでは、すでに残業代が入っているから残業代はもらえないと考える労働者が多いですが、実はそうではありません。

会社は、想定した「一定時間」を超えた労働を行えば、残業代を支給しなければなりません。

例えば、月20時間までの残業代が通常賃金に含まれている場合は、20時間を超えた分の残業代は支払われなければなりません。

ここでは割増賃金の基本を学び、どのようなケースで割増賃金が支払われるべきなのかを理解するようにしましょう。

割増賃金の基本

まず、会社が労働者に対して働かせることのできる「法定労働時間」と与えるべき「休日」は、労働基準法により以下のように決まっています。

・法定労働時間 8時間/日 40時間/週

・法定休日 1日/週

割増賃金は、この法定労働時間と法定休日を超過した場合に支払わなければなりません。

そして本来であれば、法定労働時間と法定休日を超過したとすると、その時点で法令違反です。

割増賃金が発生するということは、会社が法令違反をして労働者に労働させているということなのです。

よってこのことを回避するために、法定労働時間と法定休日以外に労働させる可能性がある場合は、使用者と労働者による労使協定が結ばれます。

労使協定には「労働基準法に違反していてもそれを免れる」という効力があるため、法令違反は問われないということになるのです。

このことは労働基準法第三十六条に明記されているため、この労使協定は36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれています。

また、8時間以内の労働であれば、仮にそれが会社の就業時間を超えた残業であっても、使用者はその分の割増賃金を支払う必要はありません。

そして、例題のA君の後輩のように週1日の休日が与えられていれば、会社の休日に労働したとしても割増賃金を支払う必要もありません。

ただし、いずれの場合も会社は労働した分の通常の賃金は支払う義務があります。

ここで「割増賃金を支払う必要がある場合」の具体例を挙げてみると、以下のようになります。

時間外労働

? 始業時間9:00 終業時間17:30 (休憩1時間) の場合

上記の場合、労働時間は7時間30分です。

よって17:30から18:00までの残業は法定労働時間内であるため、割増賃金は不要となり、この30分については通常の賃金が支払われます。

割増賃金となるのは、18:00以降の労働となります。

休日労働

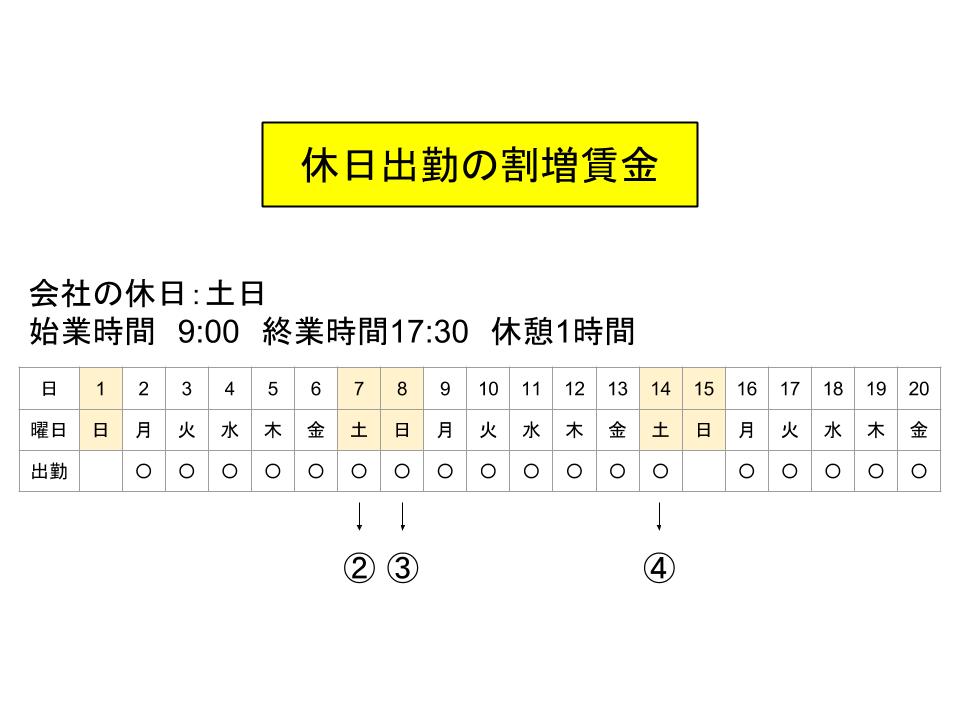

【図の?の場合】

1日の日曜日は休日となっているので、休日が週1日与えられています。よって割増賃金は不要となり、通常の賃金が支払われます。

ただし、2日から6日までの5日間での労働時間は37.5時間になります。

(2日から6日まで残業をしていない場合)

よって週40時間までの2.5時間は通常賃金となり、週40時間を超える2.5時間以降が割増賃金となります。

なお、例題のA君の後輩が「割増分が正確ではなく、中途半端にしか加算されていません。」と言ったのは、このパターンだったためです。

【図の?の場合】

土日で2日連続の出勤となりますが、仮に14日に休みを取ることができれば休日が週1日与えられることになります。

このため、?と同様の賃金が支払われます。

【図の?の場合】

8日の日曜日に出勤しており、14日も出勤すると休日が週に1度もないことになります。

このため、割増賃金が必要です。

ただし、会社が「四週間を通じ四日以上の休日」を採用していないという前提です。

割増賃金の内容

ここからは割増賃金が実際にどのくらい支払われるのかを理解していきましょう。

割増率は、以下のようになります。

・時間外労働 25%

・時間外労働(深夜) 50%

・休日労働 35%

・休日労働(深夜) 60%

※「深夜」とは、22時以降を言います。

先ほどの?から?の例で、割増賃金がどのくらいになるかを確認してみましょう。

【?の場合】

17:30〜18:00までの労働 割増率0%

18:00〜22:00までの労働 割増率25%

22:00以降の労働 割増率50%

となります。

【?の場合】

9:00〜11:30までの労働 割増率0%

11:30〜22:00までの労働 割増率25%

22:00以降の労働 割増率50%

となります。

【?の場合】

?と同じです。

【?の場合】

9:00〜22:00までの労働 割増率35%

22:00以降の労働 割増率60%

となります。

なお、仮に就業規則などで「会社の就業時間を超えた場合は割増賃金を支給する」といった内容が定められていれば、8時間以内の労働に対しても会社の就業時間を超えた労働に対して割増賃金が支給されます。

上記はあくまでも、法令上必ず守らなければいけない割増賃金です。

まとめ

・割増賃金は、法定労働時間及び法定休日を超過した際に支払われる。

・割増賃金が発生するのは、36協定が結ばれていることが前提である。

・仮に会社の就業時間を超過しても、法定労働時間と法定休日を超過していなければ割増賃金は発生しない。

・割増賃金は、休日であるかどうかや深夜であるかどうかなどでその割増率が変わる。

関連ページ

- 労働条件通知書のフォーマット

- 不動産賃貸借契約書の概要とつくり方

- ソフトウェア開発委託契約書のフォーマット

- 戦略法務とは

- 実用新案権の仕組みを理解する

- 弁護士を活用しよう

- 電子商取引と電子契約

- 契約書の重要条項とそのルール

- 債権管理と債権回収

- 代理店契約書の概要とつくり方

- 代理店契約書のフォーマット

- 暴力団対策法とは

- トラブル防止の心構え

- 倒産制度の仕組み(民事再生、破産、解散、清算)

- 契約書作成の基本

- ビジネス文章の書き方

- ビジネス法務(企業法務)とは

- ビジネス法務(企業法務)担当者の心構え

- 事業再編・M&Aの仕組み(合併、事業譲渡、会社分割)

- 民事訴訟というゲームのやり方

- 債権回収・訴訟・執行・保全をめぐる法務の全体像

- 継続的売買取引基本契約書の概要とつくり方

- 継続的売買取引基本契約書のフォーマット

- 契約書審査業務の手順

- 契約書でトラブルが起こりやすい箇所

- 企業不祥事と法令違反

- 不正への対処法

- 取締役の義務と責任

- 懲戒処分・解雇・退職勧告とそれらをめぐるトラブル

- 紛争処理法務とは

- 雇用契約書の概要とつくり方

- 雇用契約書のフォーマット

- 雇用関係をめぐる法務の全体像

- 株主代表訴訟と解任、違法行為差止め

- 契約書の重要条項とそのルール

- 株主総会の仕組みと運営(開催手続き、議決権、計算書類、事務処理)

- 契約書に必ず盛り込むべきこと

- 不正や事故をめぐる法務の全体像

- 知的財産権とは

- 消費者保護に関する法律

- 法定労働時間と変形労働時間

- 会社組織をめぐる法務の全体像

- 契約・商取引をめぐる法務の全体像

- 法務における交渉のやり方

- 法務部門の仕事内容と業務プロセス

- 職場のメンタルヘルス対策

- 合併契約書の概要とつくり方

- 合併契約書のフォーマット

- 金銭消費貸借契約書の概要とつくり方

- 金銭消費貸借契約書のフォーマット

- 秘密保持契約書の概要とつくり方

- 秘密保持契約書のフォーマット

- 公正証書の活用

- 業務委託契約書の概要とつくり方

- 業務委託契約書のフォーマット

- 業務委託契約書の概要とつくり方

- 残業をめぐるトラブル

- 特許権の仕組みを理解する

- 人事異動(配置転換・転勤・出向・転籍)

- 割増賃金とは

- 予防法務とは

- 個人情報保護とデータ流出

- 製造物責任法(PL法)とリコール

- 不動産賃貸借契約書のフォーマット

- 登記の仕組みと手続き

- 品質クレーム紛争の解決

- 労働組合への対応

- 契約書の役割と重要性

- 安全衛生管理とは

- 動産売買契約書の概要とつくり方

- 動産売買契約書のフォーマット

- 職場でのセクハラ・パワハラと企業の責任

- 株主代表訴訟と解任、違法行為差止め

- ソフトウェア開発委託契約書の概要とつくり方