ポーターvsミンツバーグ

今回はポーターとミンツバーグの戦略論について説明していきます。

この文章を読むことで、ポーターとミンツバーグの戦略に対しての考え方の違いについて学ぶことができます。

ポーターVSミンツバーグ

マイケル・ポーターとヘンリー・ミンツバーグは戦略論の考え方が異なっており、一般的に「これまでの戦略論」VS「新たな戦略論」と言われることがあります。

まずは両者の主張を見ていきます。

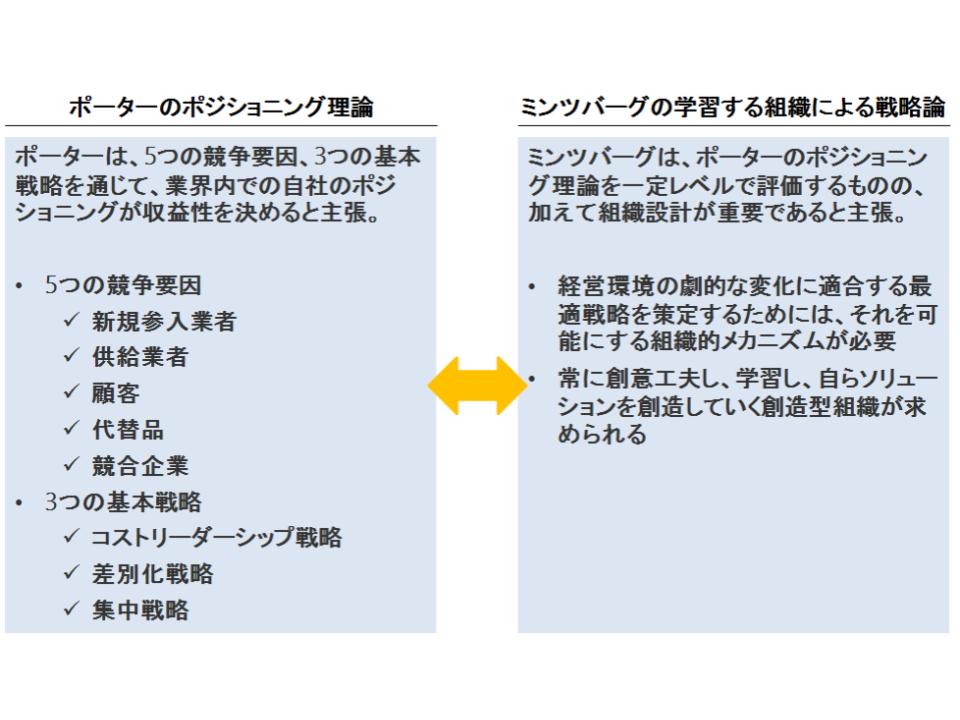

ポーターが提唱する戦略論は、「ポジショニング理論」になり、ミンツバーグは「学習する組織による戦略論」を提唱しています。

ポーターのポジショニング理論

ポジショニング理論は、企業が選択するポジショニングによって、その企業の成功、失敗を決めるという考え方になります。

企業が競合他社よりも競争優位のポジションを取得するために競合の状況把握や市場の環境分析を行い、自社のポジションを決めていきます。

この考え方の代表例が5Forces分析になります。

これは、「新規参入業者」、「供給業者」、「顧客」、「代替品」、「競合企業」の5つの脅威を分析し、自社の立ち位置を決め、どのような戦略を取るか検討します。

そして、自社の取りうる戦略の基本形は「コストリーダーシップ戦略」、「差別化戦略」、「集中戦略」の3つとなります。

このようにポーターの考え方は、企業の取るべき戦略を明確に決め、そこから詳細な施策に落とし込んでいくというものになります。

ミンツバーグの考え

ミンツバーグは、ポーターのポジショニング理論に対して、柔軟性を損ね、組織の視野を狭めてしまうという意見を発しています。

ミンツバーグがポーターの考えを批判している点は大きく4つあります。

?戦略そのものの懸念

ポジショニング理論では、確立されている戦略パターンから自社にとって有効な戦略を選択していくイメージに近くなります。

ビジネスの場においては、確立された戦略パターンを採用するよりも、もっと柔軟に対応できる方が成功する可能性が高まるという考え方です。

?定量データへの過度な期待

ポジショニング理論では、分析対象となる企業のコストに関するデータや市場シェアなどの数値を分析することを基本としています。

そのため、数値化しにくい質的な部分については、分析対象から除外されることもあります。

この点において、定量化されたデータに集中してしまうことが懸念されています。

?戦略策定プロセス

ポジショニング理論では、外部環境対応を重視しているため、内部の経営資源を有効活用して主体的に外部環境に対して変化を与えるような戦略は考慮されません。

そのため、新技術や新製品を用いて新市場を開拓するような場合は、含まれていないことになります。

?戦略の新規性

戦略策定プロセスは、机上で得られる数値情報をもとに分析していますが、確立された市場を前提としているため、新市場などを前提とした柔軟な戦略パターンは考慮されていない。

これらから、ミンツバーグは戦略策定は経営層が考え、その決まった戦略に従って現場の組織が対応するというプロセスは硬直的だと主張しています。

ミンツバーグはポーターの考えに対し、学習を通じて柔軟に戦略を変化させていくことが重要と言っています。

【事例】

ホンダのカブが米国のオートバイ市場に参入する事例を紹介します。

要約すると、ホンダは1950年代に米国のオートバイ市場に参入しています。

しかし、当時の米国は英国製のオートバイが約50%を占めており、圧倒的な強さを誇っていました。

しかし、1966年にはホンダのバイク(カブ)が市場の60%以上を占めるに至っています。

この事例をポーターのポジショニング理論の観点から分析したのがボストンコンサルティンググループです。

その結果、「ホンダは経験曲線、高い市場占有率、そして国内生産量の規模の経済を活かして低コストに努め、中産階級の消費者に小型のバイクを販売するという新たなセグメントから参入した」と分析しました。

しかし、実態は、大型バイク市場を狙って参入したが失敗し、偶然ホンダ社員が持参していたスーパーカブが米国で注目されるということを現場の社員がいち早く気づき、経営層に提言した結果、スーパーカブを販売する決断をしたことにあります。

まとめ

事例で示したように意図的な戦略とは異なり、現場で肌感覚で感じ取ったことを元に、戦略を軌道修正していくのです。

現場の状況をよく見て学習しながら徐々に戦略を変化させていくことが、経営環境の変化が早く、顧客の嗜好も多様化している昨今においては重要という考えが強まってきています。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要