フィジビリティスタディ

今回は、フィジビリティスタディについて説明していきます。

今回の文章を読むことで、実現可能性を加味した事業戦略の立案について学ぶことができます。

フィジビリティスタディ

事業戦略を立案するにも推進するにも経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)がかかってきます。

全社戦略のときと同様、事業単位の中で保有している経営資源は有限のため、目的・定量目標を満たす最適な施策を選択する必要があります。

事業戦略の方向性を検討する中で複数の施策が立案されることになります。

それらを総花的に行うのではなく、実現可能性を加味して優先順位をつけて取捨選択することになります。

この実現可能性を評価することを「フィジビリティスタディ」と呼びます。

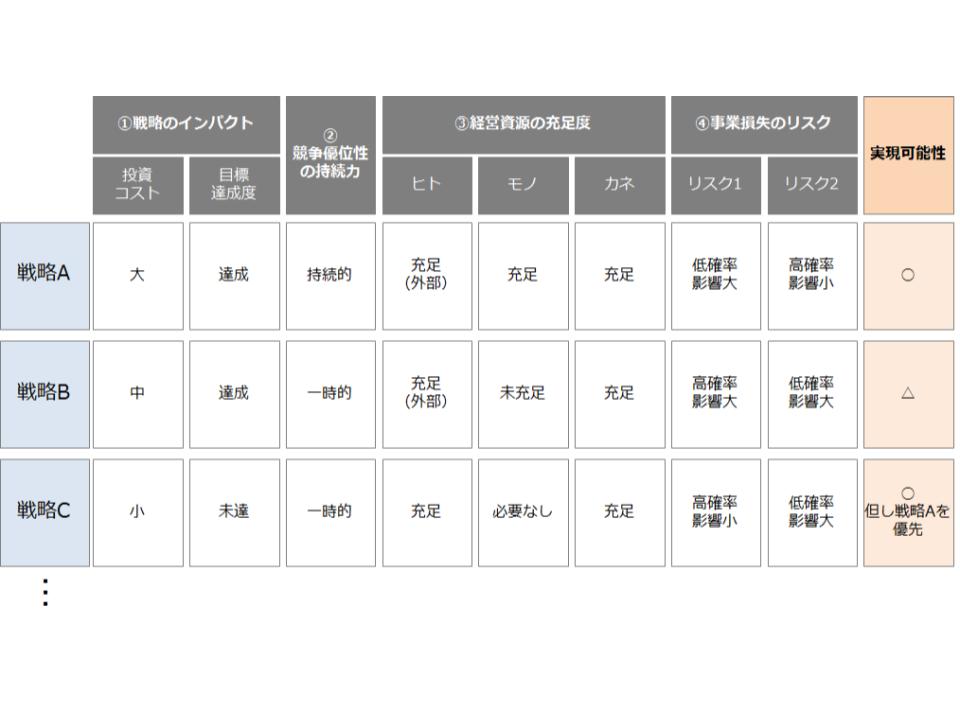

フィジビリティスタディを行う上で重要なことは事前に評価項目を定義しておくことです。

評価項目は、一般的に「?戦略のインパクト」、「?競争優位性の持続力」、「?経営資源の充足度」、「?事業損失のリスク」を扱うことが多いです。

以下でそれぞれの項目について見ていきます。

?戦略のインパクト

戦略を実行するには、どの程度コストがかかり、達成した場合にどの程度の売上高、利益を得ることができるのかを評価します。

その際に目的・定量目標を満たせていない戦略・施策であったり、戦略の実行に膨大なコストがかかってしまうようでは実現不可となります。

売上高や利益を評価する際に有効なのは、現状成行き予測となります。

戦略による変動要因を乗せることで、戦略を実行した時の売上高や利益が求められ、定量目標を満たせるかどうかの検討が可能となります。

?競争優位性の持続力

戦略を打つのは自社だけではありません。

競合企業も同様、もしくは対抗するような戦略を実行します。

競合企業が戦略を打ってきた場合でも自社が持続的に競争優位性を保つことができるか否かがポイントとなります。

?経営資源の充足度

策定した戦略が自社で保有する経営資源(ヒト・モノ・カネ、情報)で実行できるか否かを評価します。

自社のみでヒト・モノが対応できない場合は、カネを使って外部からヒトやモノを調達できるかどうかも含めて評価を行います。

?事業損失のリスク

事業損失のリスクは、市場のニーズが予測していたよりも伸びなかった場合や、戦略の実行を失敗してしまった場合に業績に対してどの程度影響を与えるのかを事前に把握しておくことです。

その理由は、当然のことながら、机上で考えた戦略が実行面において100%成功するとは限らないためです。

戦略策定で陥りがちなのは、成功した時のプラス面のみを評価してしまい、マイナスの側面を見落としてしまうことです。

失敗した時のインパクトが大きい場合は慎重に進めるもしくは、リターン(プラス)に見合わないようであれば取りやめることを検討しなければなりません。

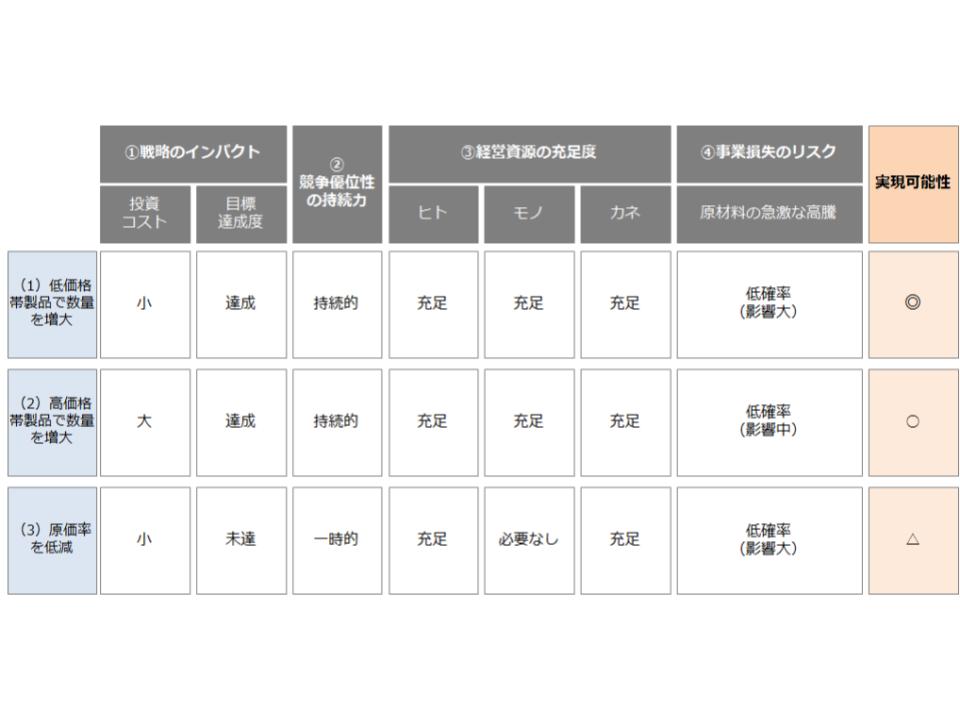

参考例:化粧品メーカーA社のフィジビリティスタディ

戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)の記事で見てきた、戦略(1)の「低価格帯製品で数量を増大」について見ていきます。

投資コストはこれまでのノウハウがあるために「小」となっており、目標も達成見込みとなります。

競争優位性についても低価格帯製品のコスト競争力は当面、持続される見込みです。

経営資源について、ヒト、モノ、カネともに充足していると考えられます。

リスクについては、原材料の急激な高騰が挙げられますが、こちらが発生する確率は低いものの、販売単価が低い製品群のために影響度は大きくなっています。

これらを総じて、実現可能性は「◎」となっており、最優先で取り組む戦略の方向性と位置付けることができます。

まとめ

戦略の方向性は練れば練るほど、多くの方向性を見出すことができるでしょうし、詳細な施策にも落とし込むことができると考えられます。

しかし、自社で保有している経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)は有限という制限がある中で、いかにして各戦略方向性に優先順位をつけて、取捨選択するかが重要なポイントとなります。

そして、優先順位を考える際に実現可能性を検証することが大切であり、そのためのフィジビリティスタディとなっています。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要