プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

今回はプロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンドについて説明していきます。

この文章を読むことで、商品や企業のステージにおける戦略の違いについて学ぶことができます。

プロダクトライフサイクルとは

プロダクトライフサイクルとは、『ある製品は誕生してから衰退までを必ず辿り、その段階に応じてとるべき戦略が異なる』という考え方になります。

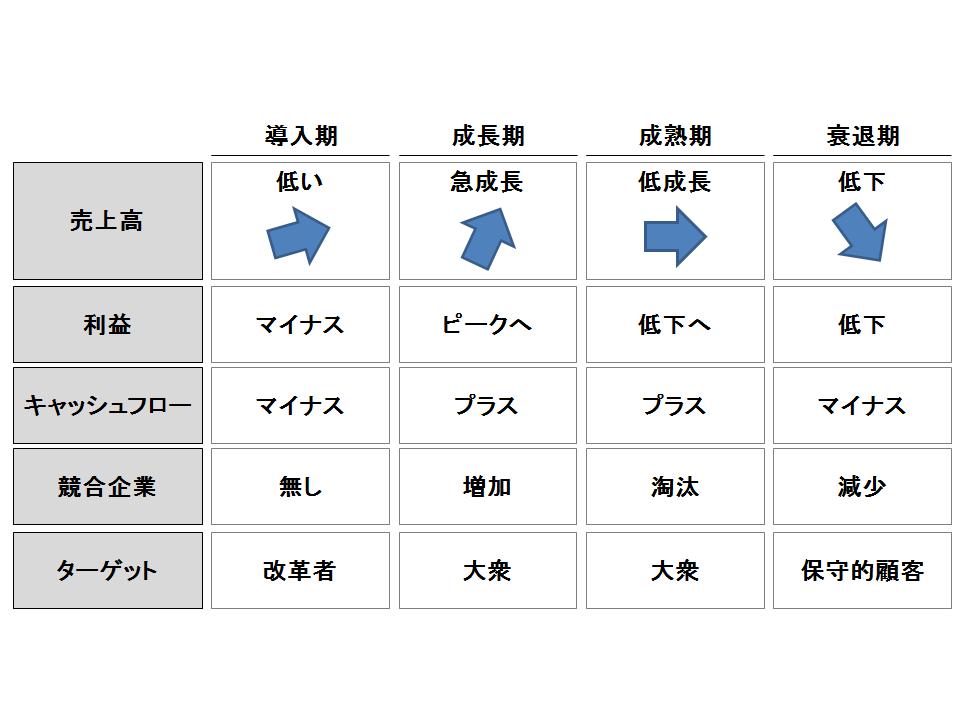

ライフサイクルは、「導入期」、「成長期」、「成熟期」、「衰退期」の4つに分類されます。

市場への浸透度合いを端的に示している売上高は導入期から成長期にかけて成長し、成熟期では低成長となり、衰退期に入ると売上高も減少していきます。

同様の流れとなるのが競合企業の数になります。

導入期から順に競合企業は増加し、成熟期では最も多くなり、衰退期になると減少していきます。

マーケティングの観点では、目標をライフサイクルの順に市場拡大→市場浸透→シェア維持→生産性の確保と移り変わります。

つまり、ライフサイクルの変遷によってマーケティングの重点や具体的なマーケティングミックスを変化させるということになります。

<例題>

自動車業界におけるプロダクトライフサイクルを考えてみます。

自動車メーカーを大きく日本企業、米国企業、欧州企業と分けたときに、自動車のライフサイクルはどのように変化してきているでしょうか、考えてみてください。

<解説>

日本、米国、欧州では、自動車のライフサイクルがズレています。

生産台数の推移を調べてみると明確ですが、米国企業は1950年代から、欧州企業は1970年代から成熟市場となっています。

一方で日本企業は1980年代になってから成長が停滞し始めて成熟市場となってきています。

グローバル視点では、日本の自動車メーカーの成り立ちが遅れていたということが言えます。

BCGダイヤモンドとは

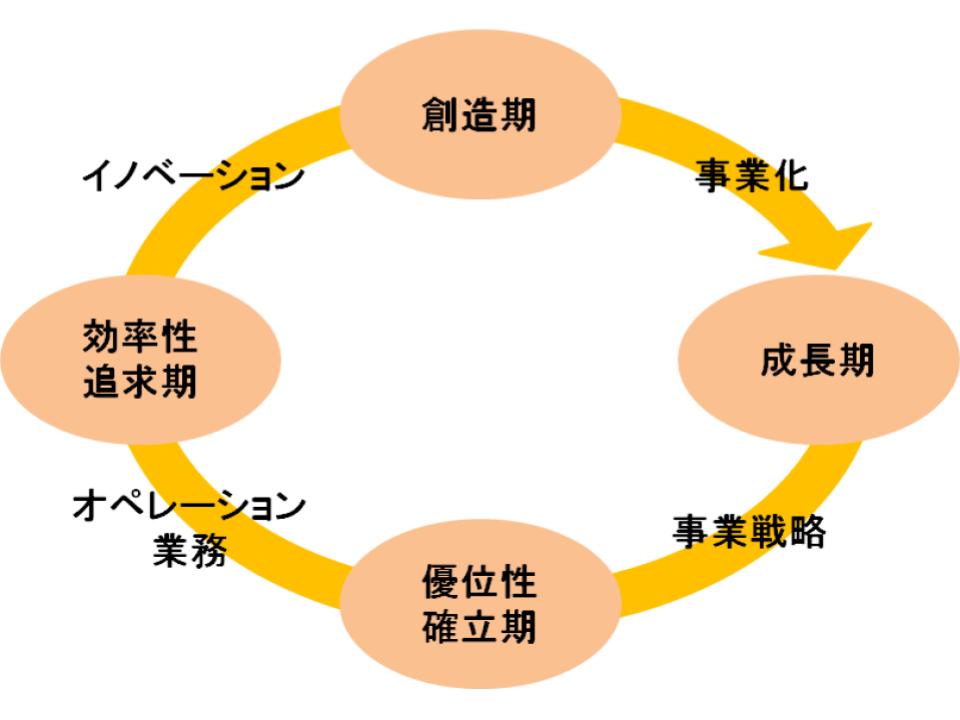

事業のライフサイクルからの示唆を経営戦略に重点を置いたフレームワークにBCGダイヤモンドがあります。

ここでは、事業の成長ステージを「創造期」、「成長期」、「優位性確立期」、「効率性追求期」の4つに分けて、そのステージ毎に経営戦略を検討することになります。

創造期

新たな事業化の種が世の中(市場)に続々と投入されては、淘汰されて消えてゆくということが起こります。

そして、一部の種が芽を出し、事業として確立される時期となります。

この時期で重要なことは、事業化の種が市場のニーズにマッチしているかどうかと種を事業として推進するための知見やノウハウを持っているかということになります。

成長期

成長期に入ると、事業規模の拡大に応じてマネジメントレベルも向上させていく必要があります。

つまりは、人材の質と量を確保しつつ、組織構造や社内の仕組みを進化させていくことになります。

事業を創業した社長にとって、この成長期を乗り越えて企業拡大させて、事業を成長軌道に乗せていくことが最も難しく、多くの社長が壁にぶつかっています。

優位性確立期

企業の成長に伴って、事業戦略の重要性は増します。

競合企業も多く現れてきますので、それらの企業に対して優位性が確保されない限り、市場の成熟に伴う競争激化によって敗北し、凡庸な企業となってしまうことや企業として廃業することになっていく。

効率性追求期

優位性を確保することに成功した企業は、外部環境が大きく変化しない限り収益を上げ続けることができます。

そして、次には効率性を追求することになる。一方、外部環境が変化すると再度、優位性を確立できるように施策を検討することとなります。

まとめ

ライフサイクルの考え方は事業戦略を策定する上で有効なフレームワークとなります。

しかし、このフレームワークに依存するのではなく、市場のニーズは時間とともに変化していくため、その変化を読み解くためのツールのひとつであるという考え方が重要になります。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要