孫子の兵法の概要

今回は孫子の兵法について説明していきます。

この文章を読むことで、現代のビジネスに活用できる孫子の兵法の考え方について学ぶことができます。

孫子の兵法とは

孫子の兵法とは、紀元前500年頃、中国春秋時代の将軍である孫武が書き記したとされている最古の兵法書のことです。

戦争に勝利するための戦略・戦術を取りまとめたものになります。

現代の経営戦略論においても、競合他社に勝つ必要があるという点においては同様の考え方を用いることができます。

そのため、孫子の兵法についても、現代のビジネスに活用できる考え方が含まれているといえます。

孫子の兵法と経営戦略

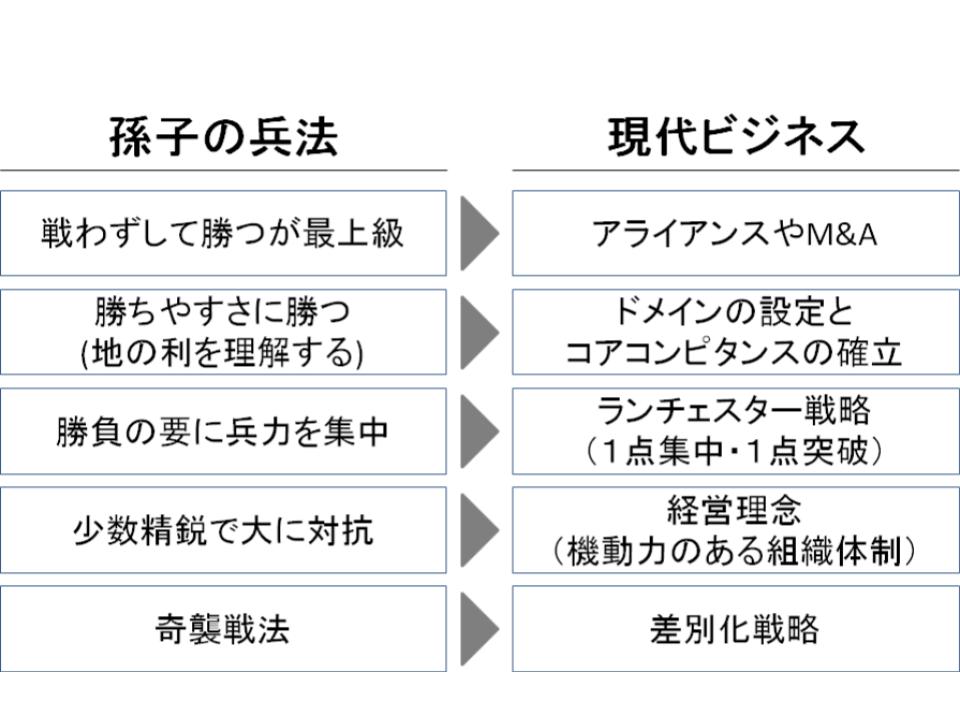

孫子の兵法の中でで語られている内容を現代ビジネスの経営戦略に照らし合わせてみていきます。

「戦わずして勝つが最上級」

「戦わずして勝つが最上級」とは、競合企業との価格競争などを回避して、いかにして自社が消耗せずに競合企業より勝るかということです。

そのための手段として、アライアンスやM&Aなどが経営戦略上は考えられます。

「勝ちやすさに勝つ」

「勝ちやすさに勝つ」とは、「地の利を理解し、自社が有利になる場所で戦って勝つ」という意味になります。

軍事の世界では、地の利がわからない場所での戦いは、伏兵が隠れていることもあるため、策略上は行わないことが定石とされています。

「地の利を知らないところで戦うな」という教訓は、経営戦略においても当てはめることができます。

「戦う場所の設定」は「ドメインの設定」に照らし合わせることができ、コアコンピタンスの確立として考えることができます。

自社の強みを活かすことのできるドメインで、コアコンピタンスを確立するようなビジネスを遂行することで競合他社に勝ることを狙います。

「勝負の要に兵力を集中」

戦において敵軍より劣っていたとしても、戦の勝敗を決める局面において優勢な状況を創り出すことができれば戦に勝つことができます。

重要な局面においてそのような状況を創り出すためには、敵の兵力を集中させず、分散させるようにします。

そして自軍の全兵力を重要な局面に集中させます。1点に集中させることで一気に戦の状況を優勢にします。

これは現代ビジネスでは、経営資源を集中させて、1点突破するというもので、ランチェスター戦略では「1点に集中・1点を突破」といいます。

自社が勝負するドメインを絞り、そこに全ての経営資源を集中投下させて1点突破するのです。

「少数精鋭で大に対抗」

大勢の軍勢を率いた戦いは、人数の多さから油断を引き起こす可能性があると言われています。

加えて、烏合の衆の場合、チームワークに欠けてしまうこともありますし、小回りがきかずに数の利を活かせないこともあります。

現代のビジネスに照らし合わせると、少数精鋭の組織は、結束力やスピード感などの「質」を充実させることで、大企業の人・金などの「量」を凌駕することができることもあります。

その結果、大企業病に陥いって意思決定が遅れるような企業に対して、ベンチャー企業がシェアで勝ることも可能となります。

「奇襲戦法」

奇襲作戦は、敵の不意を突く作戦であり、その結果、人数の質・量ともに劣っていたとしても、戦においても勝つチャンスが広がります。

現代ビジネスでは、差別化戦略が奇襲作戦に繋がります。経営戦略では、弱者が大企業や強者に勝つための基本戦略として、「差別化戦略」が挙げられます。

弱小企業が競合他社と同じことをしていても顧客の目を自社に向けることはできません。

競合他社が持っていない特徴を付与した商品を発売していくことで、市場の目を集めて一気にシェアを奪っていくことも可能になります。

まとめ

「孫子の兵法」のように時代の変化を超え、評価されてきた知見は、戦国時代という命がけの極限状態で学び取った指南書のために具体論であり、人の本質を射抜く洞察が含まれています。

魏の曹操、フランスのナポレオン、日本の武田信玄、中国の毛沢東も戦に勝利するためのバイブルとしていたという「孫子の兵法」を企業経営に活かことは、当該市場においてシェアを高めて、勝利に繋げられる可能性を大いに秘めています。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要