意図的に計画された戦略論

今回は意図的に計画された戦略論について説明していきます。

この文章を読むことで、「環境の変化に対して意図的に計画された戦略をどのように扱っていけばよいか」について学ぶことができます。

従来の戦略論

”戦略”とは、あらかじめ設定された目標と現状とのギャップを埋めるための具体的な打ち手となります。

”戦略”を定めるためには、明確な「目標」の設定が必要となります。

この「目標」が設定されていなければ、企業(または組織や事業)の方向性が曖昧になってしまいます。

一方、企業や組織の現状把握も重要であり、競合他社と自社との力量の差や自社を取り巻く事業環境の中でのポジショニング、仕入先や顧客などとの関係性も含めた状況を分析する必要があります。

「目標」を明確にし、現状を適切に分析・把握した上ではじめて”戦略”を策定して実行に移していくことができます。

企業が「意図的」に今後の取るべき施策を計画することが従来の戦略論に沿った戦略策定のプロセスとなります。

この従来の戦略策定において、ピラミッド型組織や官僚的階層組織は、目標達成を効率よく進める上で最適な体制と言われています。

ピラミッドの頂上で決められた戦略の内容に基づいて、徐々に底辺に向かってタスクが落とし込まれていき、個人が担当する領域も明確になっていきます。

そして、自身に課せられたタスクをいかに効率よく進めるか、品質レベルをいかに向上させるかを考えることが重要となります。

ここでの意図的に計画された戦略を粛々と遂行していくには、ピラミッド型組織や官僚的階層組織は有効と言えます。

一方、戦略を実行していく段階においては、新たな課題が見えてきます。

その背景には、デジタル化(IT化)やグローバル化が急速に進み、自社のみならずあらゆる業界において事業環境の変化は早く、また劇的な変化をもたらしています。

そのような事態において、戦略の修正や目標そのものを再設定することも企業には求められます。

従来型組織での対応の限界

経営環境の変化が激しい昨今、ピラミッド型組織ではそれらの環境変化に追随することが難しいと言われ始めています。

その背景として、日本国内において多くの市場が成熟化状態にあることと言われています。

ある新商品が新市場で爆発的に売れた場合、一定数の人が購入するまでは市場が拡大しますが、商品が行き渡ると伸び率は鈍化します。

消費者の嗜好もまた多様化しています。

これらの環境に適応するためには、企業トップからの指示にしばられることなく、現場レベルの従業員が、適宜タスクを軌道修正していくことが求められています。

そのため、トップダウンでピラミッドの頂上から指示を底辺に向けて与えるだけでは不十分となります。

頂上で戦略を見直し、徐々に現場レベルに落とし込んでいく間にも経営環境が変化してしまう恐れがあります。

そのため、昨今求められている組織形態は、現場レベルの従業員が自身に与えられたタスクを柔軟に経営環境の変化に合わせて修正していけるものである必要があります。

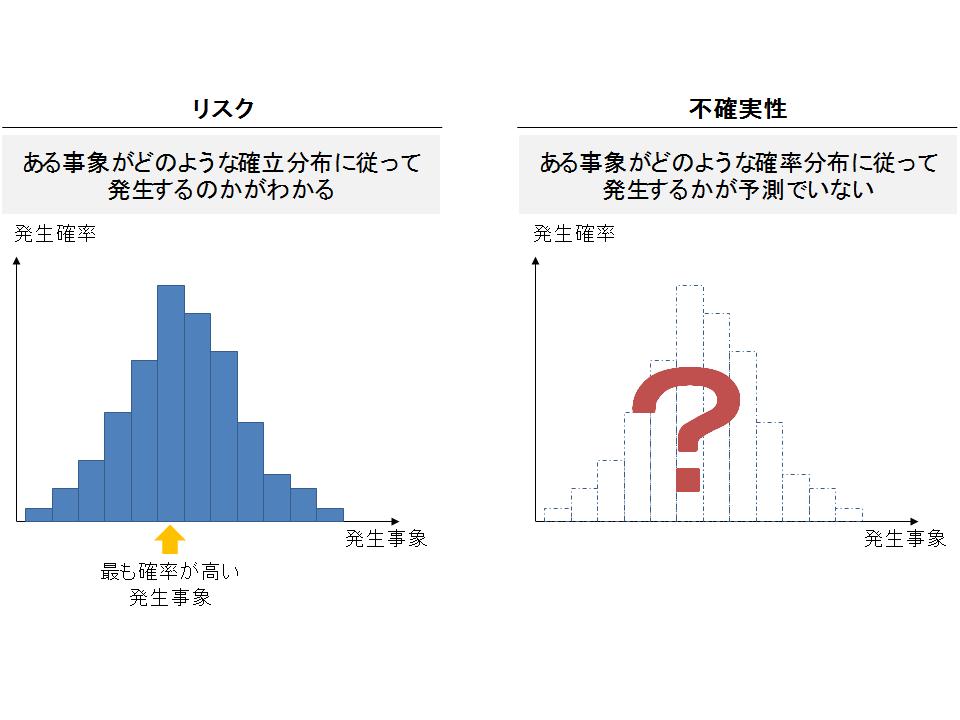

リスクと不確実性の違い

市場が成熟し、消費者のニーズが多様化した状況下では、今日決めた「目標」が明日も有効な「目標」であり続けるかはわかりません。

企業を取り巻く競争環境は、起こりうる可能性がある程度把握できるレベルの「リスク」を通り越し、まったく何が起こるか予想のつかない不確実性の時代へ変化しています。

このような状況下において、「意図的に計画された戦略」を唯一絶対のものとし、その戦略に従ってタスクを進めることが適切な判断とは言い切れなくなっています。

つまり、当初想定していた目標そのものを変更せざるをえない状況が発生することも十分ありえます。

まとめ

社会や市場を取り巻く環境の変化を鑑みると、今後は新しい戦略論が求められるようになります。

少なくともこれまでに推奨されてきた「意図的に計画された戦略」では対応が難しい場面に出くわすことが多くなってきます。

そのため、柔軟に戦略をその時点の状況に応じて、迅速に変更し続けられる体制、意思決定のプロセスが必要となってきます。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要