プラットフォーム戦略の概要

今回はプラットフォーム戦略について説明していきます。

この文章を読むことで、楽天などの成功事例からプラットフォーム戦略の概要とポイントを学ぶことができます。

プラットフォーム戦略とは

プラットフォーム戦略とは、関係する企業やグループを同一の場所(プラットフォーム)に乗せることで新しい事業のエコシステムを構築する経営戦略であり、昨今、勝ち組と呼ばれる企業が選択している経営戦略として注目されています。

この戦略のポイントは、プラットフォームを提供する企業にとって重要な”情報”をプラットフォーム上のエコシステムから取得できる点にあります。

Webが進展してきたことによって、Web経由で提供されるサービスを基盤にして、多面的に市場の外部性を獲得しながら、自社の収益源となっている製品/サービスの付加価値を増大させようという戦略です。

市場の外部性とは、利用者が増えれば増えるほどサービスの利用価値が上がる仕組みのことを指します。

具体的な成功事例は、Google、Facebook、Amazon、楽天などのインターネット関連の企業のほか、六本木ヒルズやアウトレットショッピングモール、クレジットカード会社などが挙げられます。

事例:楽天市場

数多くの小売店を自社のプラットフォーム上に招致した事例は、楽天市場が有名です。

楽天は、楽天市場という場所(自社のプラットフォーム)に商品を売りたいと考えている日本国内各地の小売店をたくさん集めています。

楽天自体はモノを製造しているわけでもなく、直接的にモノを販売しているわけでもありません。

しかし、集めた小売店の商品を消費者が購入するためには楽天の会員に登録する必要があります。

つまり、楽天は各地の小売店に自社のプラットフォームに参加してもらい、市場を魅力的なものすることで、ユーザを増やし楽天会員を増やしています。

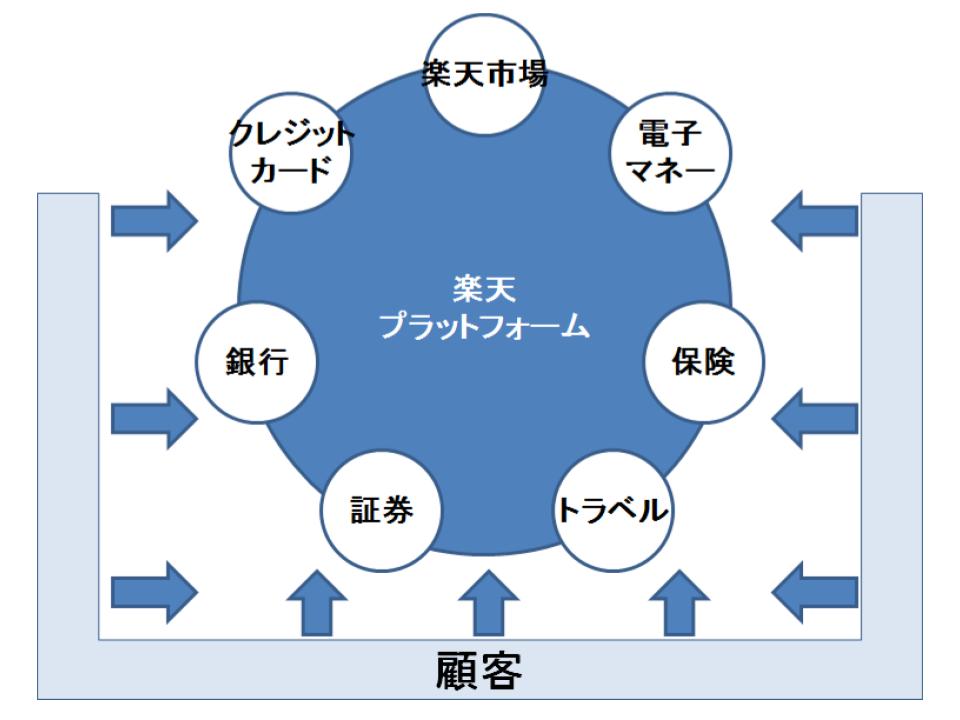

魅力的にすることの施策として、電子マネー、クレジットカード、銀行、保険、証券、トラベルなどを楽天会員には同一のIDで情報を紐付けています。

事例:AppleのiTUnes

Appleについては、多くの楽曲を提供することで「iTunes Store」の付加価値が高まります。

さらに、利用価値のあるサービス(ここではiTunes)にはユーザーが集まるので、アーティストやアプリ開発者にとっても、楽曲やアプリを提供するインセンティブが高まります。

iTunes Storeというプラットフォームを中心に、ユーザーとコンテンツサプライヤーが互いに付加価値を高め合っています。

AppleにとってWebサービスは、モノ(Mac、iPhoneなど)を売るための付加価値としての位置づけになります。

現在、Appleが展開している製品は、iPhone、iPod、iPad、Macなどで、Apple製品の利用が想定される状況の幅は益々拡大しています。

これらをiCloudを通じて、シームレスに接続することで「全てApple製品」のライフスタイルを創造しています。

個人のプロファイルや音楽ファイル、写真などの企業にとって付加価値の高い情報を自社製品に紐付けて利用させることで、ユーザの行動特性など重要な情報を取得していこうと考えているのがAppleのプラットフォーム戦略になります。

まとめ

現代マーケティングの父と言われているフィリップ・コトラーは、現代社会のマーケットのあり方を「マーケティング3.0」と呼んでおり、これからは企業は製品・サービスに「社会的価値」を発揮していく必要があること、そのため顧客やパートナーとの「協創関係」が今まで以上に重要になることを唱えています。

プラットフォーム戦略は、まさにコトラーの提唱するマーケティング3.0の「世の中をより良くしていく働きかけ」と「協創関係」を適えるための戦略とも言えます。

最近ではプラットフォームが乱立してきましたが、一部で淘汰が進んできており、単にプラットフォームを構築すればよいという環境ではなくなってきています。

中長期的にはプラットフォームの先を見据えたビジネスモデルも登場してくるものと想定されます。

そのような状況下でプラットフォーム活用の目的や機能を再度見つめ直すことが企業には求められます。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要