コーポレート・デベロップメント

今回はコーポレート・デベロップメントについて説明していきます。

今回の文章を読むことで、日本企業がコーポレット・デベロップメントを推進していくために必要なことについて学ぶことができます。

コーポレート・デベロップメントとは

コーポレート・デベロップメントとは、システマティックに企業全体の進展を設計し、運営することを本社の役割と定義した経営手法になります。

コーポレート・デベロップメントが主眼を置く内容は、主に下記のような内容となります。

・企業買収

・事業ポートフォリオの構築・再編

・コアコンピタンスの再構築を伴う組織と人事のリストラ

・企業の組織構造のマネジメントシステムの構築

日本企業は外資系企業に比べてコーポレート・デベロップメントの推進面で後れをとっています。

日本企業はコーポレート・デベロップメントで実施するような役割を本社が担うのではなく、個別の事業部や社内カンパニー毎に推進していたことが後れをとっている背景にあります。

一方、外資系企業は分権化された事業部制度を前提とし、本社機能が果たす役割が明確に定義されてきました。

日本企業にとって、世界市場で戦っていくためにはこのような経営手法を迅速に取り入れていくことが望まれます。

コーポレット・デベロップメントの推進に必要な取り組み

コーポレート・デベロップメントを推進していく上で、企業にとって外部環境の変化を鑑みた取り組みが必要となります。

現在、経営を語る上で大きな変化は以下の2点になります。

(1)グローバル化

(2)デジタル化(またはITの進展)

グローバル化

多くの企業は、事業の成長維持のために国内事業から輸出事業に発展し、その後、海外市場で事業を展開していきます。

ここでコーポレート・デベロップメントの観点で、複数の事業サイドの要求を満たすような組織構築が求められます。

デジタル化(ITの進展)

ITの進展は、企業の競争力に大きな影響を与えるようになり、企業はIT投資を継続的に行わなければ競争環境下に置いて後れを取る一因となります。

ITの進展において、ソフトウェアや半導体に組み込まれる”組み込みソフトウェア”が台頭しています。国内の企業に目を向けると、モノづくりやIT業界を中心として、垂直統合や擦り合わせを重視した囲い込み戦略を特徴としたビジネスモデルを強みとしています。

一方、海外の企業はソフトウェアをモジュー ル化して外販するビジネスモデルや、ソフトウェアのモジュールを積極的に活用することで生産性の向上やソフトウェアの柔軟性を確保し、それが強みとなっています。

これからの日本の企業は、自社開発して技術を囲い込む領域と外部で開発されたモジュールを取り込む領域を戦略的に定義し、企業としての競争力を高める取り組みが求められます。

<例題1>

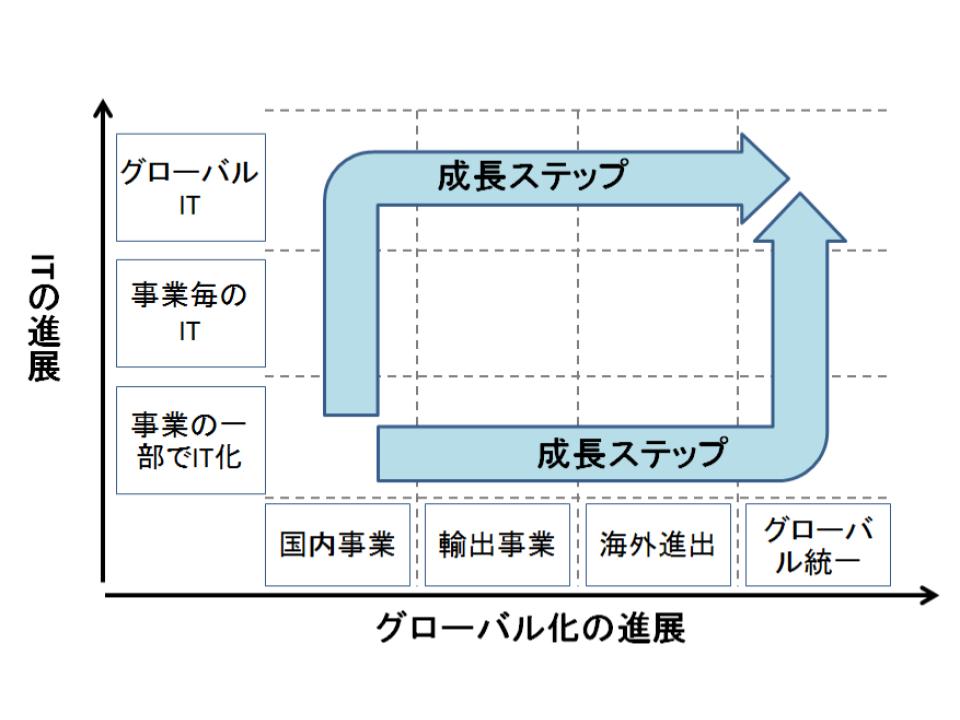

日本企業がグローバル化を果たす際のステップについて考えてみてください。

一般的に日本企業は次の?〜?のステップを踏むと言われています。

現在の日本企業の多くは、どの段階に位置づけられているでしょうか。

【グローバル化のステップ】

?国内のみの事業推進

?製品の輸出

?貿易摩擦を回避するため、海外現地での工場設置

?コスト低減のため、海外現地での工場設置

?地域別事業の確立

?グローバルでの組織、オペレーションなどの統一

<解説1>

多くの日本企業は?や?の海外現地への進出として工場を設立し、そこでの生産段階に進んでいると言えます。

そして、?の地域別の事業を立ち上げている企業やそのステップを終え、グローバルでのオペレーション統一や組織面での統一(コーポレートガバナンスの強化)にチャレンジしています。

<例題2>

例題1に続いて、デジタル化(ITの進展)についても同様にデジタル化のステップについて考えてみてください。

多くの日本企業が現在どのステップに位置しているのか、そして現在の位置している段階だとどのようなことを戦略策定の際に検討が必要となるでしょうか。

?IT化は情報処理部門のみ

?一部の事業がIT化を推進

?事業毎にIT化が進展

?全てのモノがネットワークに連携(全事業・グローバルでIT化が進展)

<解説2>

現在は?〜?に位置している企業が多くなっています。

ただし、グローバルでも先進的な企業は?を終えて?にチャレンジしている段階にあります。

まとめ

日本企業のコーポレート・デベロップメントが発展していくためには、本社機能の意識のグローバル化と現地のマネジメント強化、そして戦略策定の際にはITの活用を前提とすることが求められています。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要