戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

今回は、事業戦略の方向性策定について説明していきます。

今回の文章を読むことで、事業目標に対してどの戦略が正しいかを探る方法について学ぶことができます。

事業戦略の方向性策定

事業戦略の方向性を策定する上で、SWOT分析の記事でも触れたように機会・脅威と強み・弱みを結び付けて事業戦略の方向性を策定します。

基本的な考え方は、「強みを活用して機会をつかみ取る」、「強みを活用して脅威を乗り切る」、「弱みを克服し、機会をつかみ取る」、「弱みを克服し、脅威を乗り切る」といった視点となります。

実践の場において、弱みを克服することは容易ではないため、自社の強みを伸ばすことを考えることが一般的となります。

参考例:化粧品メーカーA社の方向性

A社にとって事業戦略の目標は、営業利益を増大させることとします。

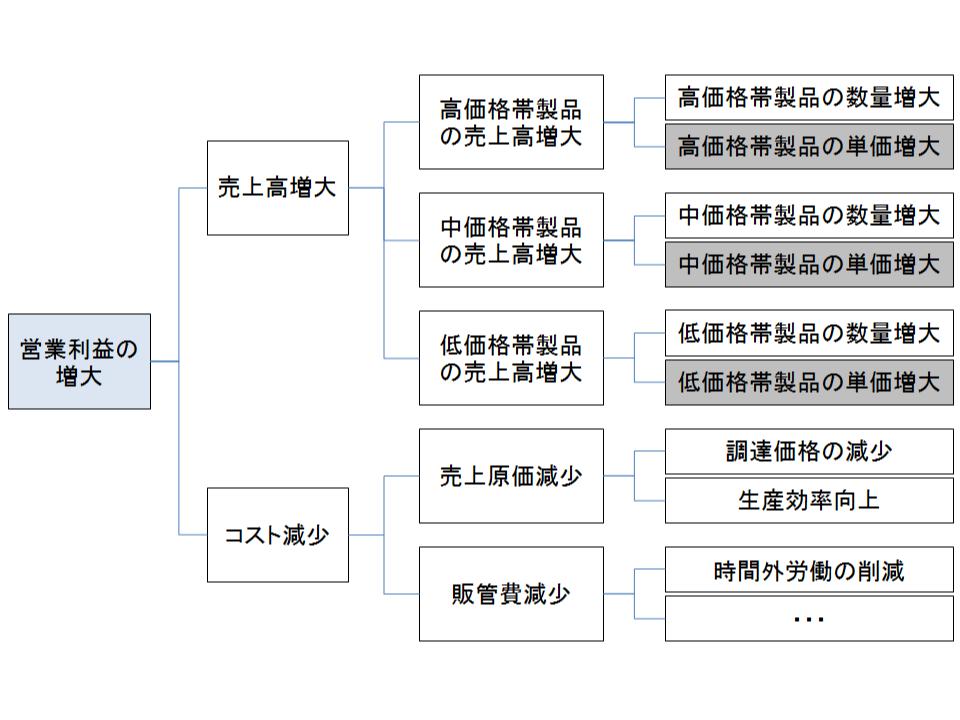

その目標に向かって、戦略を決めていく場合、営業利益を要素分解して戦略の方向性を見える化します。

例えば、営業利益は売上高から売上原価と販管費を差し引いたものになります。

[営業利益]=売上高−売上原価−販管費 となりますので、各要素について、売上高を増加させる、売上原価と販管費は減少させることを方向性として定めることになります。

この考えのもと、一例として戦略の方向性を示します。

ここでは、売上高の増加は各セグメント(高価格帯、中価格帯、低価格帯)において売上高を増加させることを狙い、そのために数量の増加と単価の増大に分解します。

ただし、消費者の観点からすると、単価の増大はネガティブな要素となりますので、ここでは検討から外します。

一方、売上原価と販管費を減少させる方向性として、調達価格の減少や生産効率を上げることで製造原価を抑えることを検討します。

また、販管費については、業務の効率化から営業要員やバックオフィス要員の時間外労働の削減を狙います。

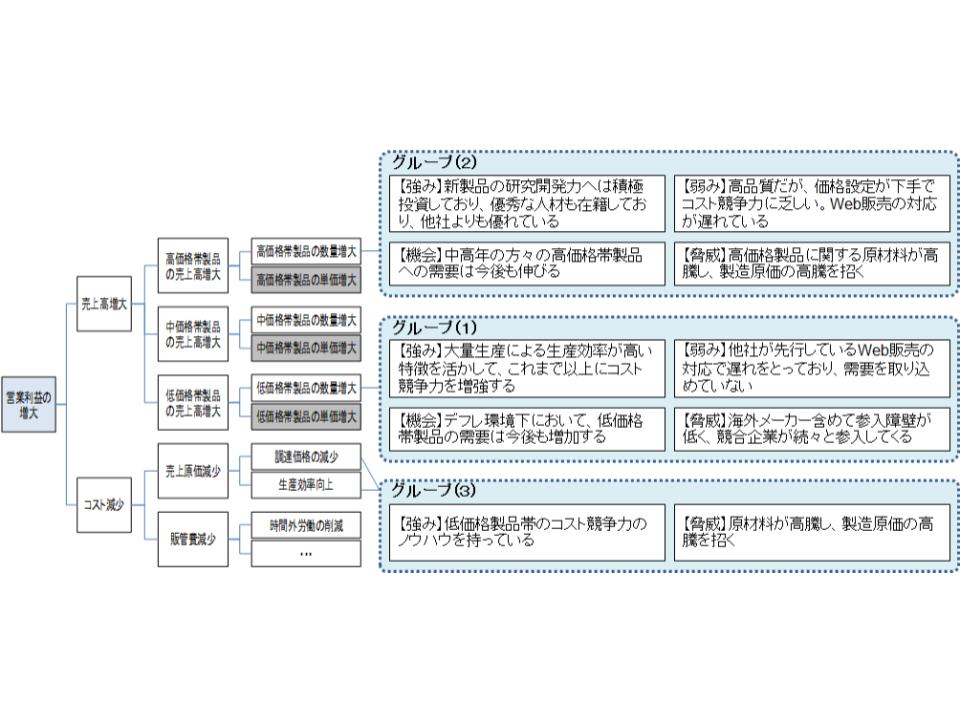

A社の方向性を考える上で、大きく3つの方向性が見えてきます。各方向性について、

(1)低価格帯製品の領域において、数量を増大させる方向性

機会:デフレ環境下において、低価格帯製品の需要は今後も増加する

脅威:参入障壁が低く、競合企業が続々と参入してくる

強み:大量生産の能力を活かして、コスト競争力を増強する

弱み:Web販売の対応が遅れている

(2)高価格帯製品の領域において、数量を増大させる方向性

機会:中高年の方々の高価格帯製品への需要は今後も伸びる

脅威:高価格製品に関する原材料が高騰し、製造原価の高騰を招く

強み:新製品の研究開発力に優れている

弱み:高品質だが、コスト競争力が乏しい。Web販売の対応が遅れている

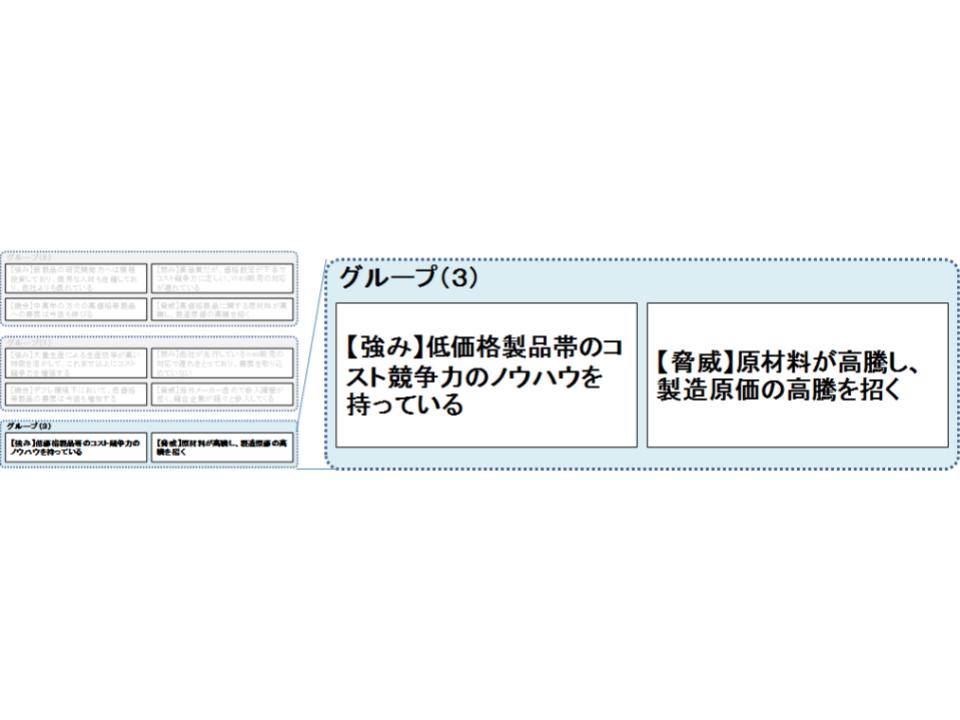

(3)原価率を低減させる方向性

脅威:原材料が高騰している

強み:低価格製品帯のコスト競争力のノウハウを持っている

具体的な戦略の方向性をグループ化し、それぞれのグループと営業利益の増大を起点とした戦略方向性をマッピングして一覧を作成します。

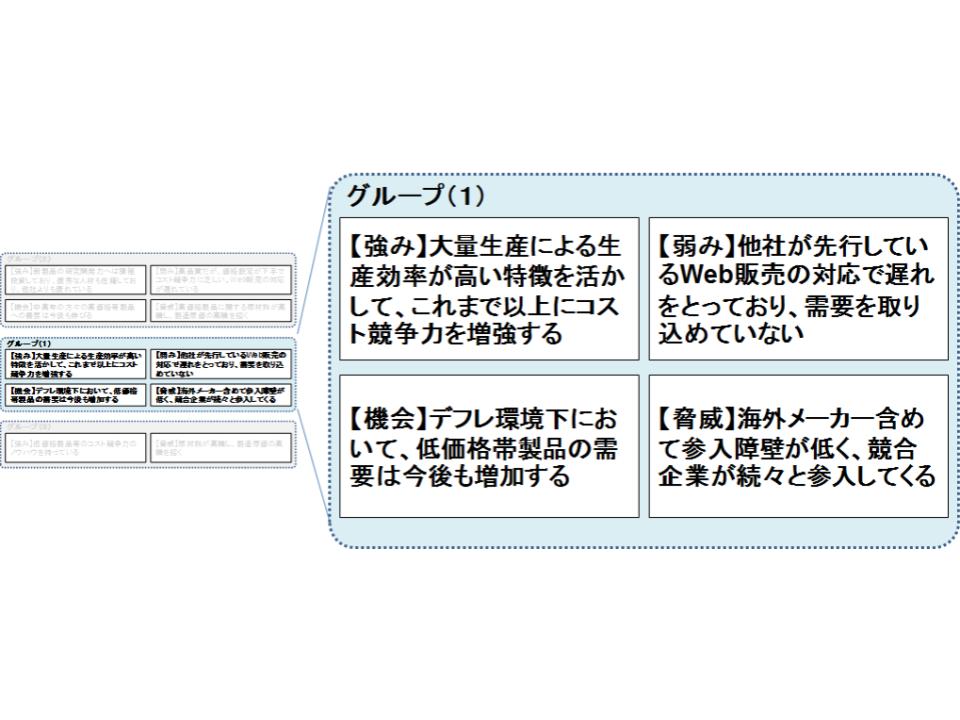

グループ(1)はA社の強みである低価格製品における大量生産の能力を活かし、これまで以上に生産効率を高めてコスト競争力を維持・増強することで、海外からの参入業者との低価格競争においても優位性を保てるようにしていきます。

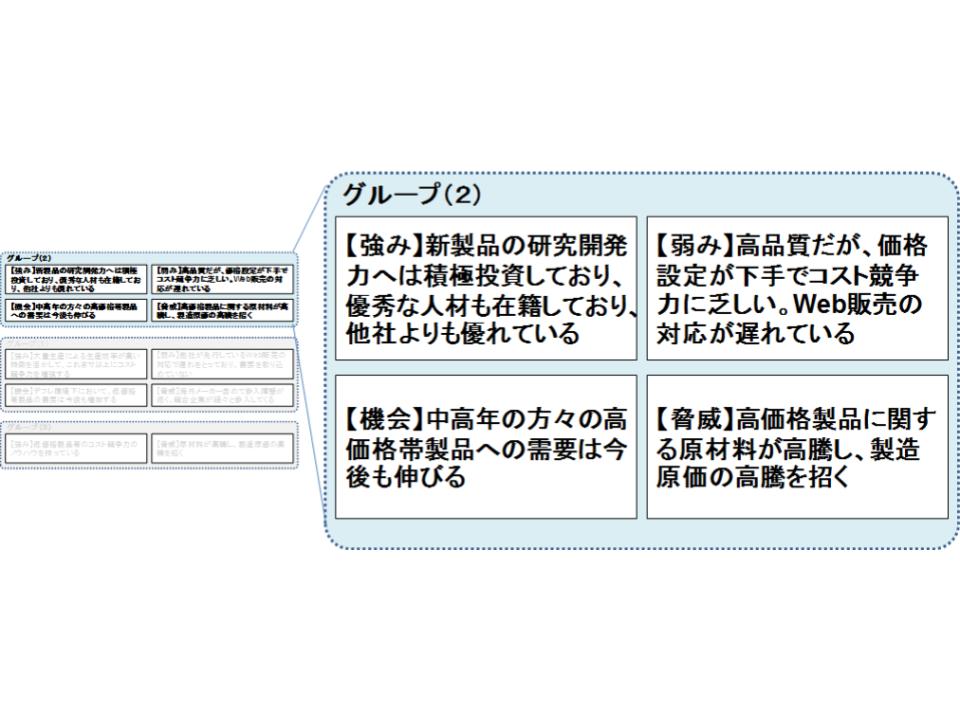

グループ(2)は、高価格帯の新製品の研究開発力において優秀な人材を抱えており、その人材を活かして、他社にはない新製品の投入を狙います。

また、既存の高価格帯製品においても、価格設定を見直すことでターゲット顧客である中高年の方々に高品質な製品を手に取っていただくことを狙っていきます。

その結果、現在市場シェア3位の高価格帯製品において2位を狙います。

グループ(3)は、各セグメントにおいて生産効率を高め、コスト競争力を高めていきます。

そのために現在低価格帯製品の生産で保持しているノウハウを他セグメントの生産にも展開していくことを進めます。

一方、原材料の調達に関しては、一括購入や集中購買などの施策を打って安定的に安価に仕入れることを進めます。

まとめ

SWOT分析を用いて、複数の戦略の方向性を検討します。

この時点では、事業目標に対して、どの戦略が合致してくるのかを模索し、戦略方向性のマップとして取りまとめます。

これらの戦略の実現性については、この後検証を進めます。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要