イノベーター理論とキャズムの概要

今回はイノベーター理論とキャズムについて説明していきます。

この文章を読むことで、イノベーター理論の概要とキャズムを超えるために必要なことについて学ぶことができます。

イノベーター理論とは

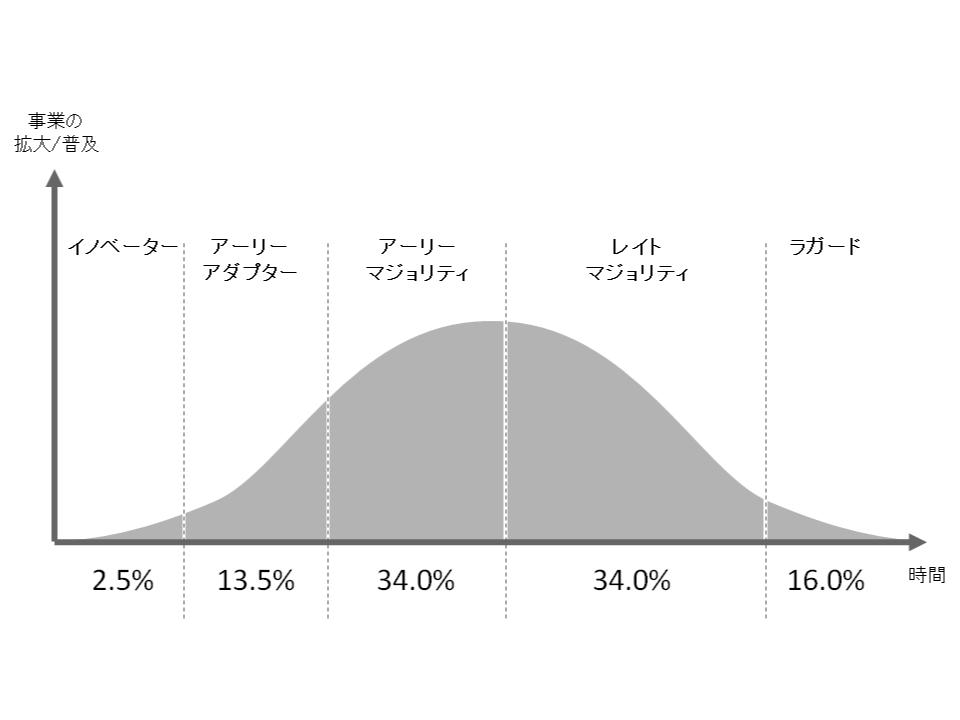

イノベーター理論とは、スタンフォード大学のエベレット・M・ロジャース教授が1962年、「Diffusion of Innovations」で提唱した理論になります。

例えば、iPhoneやお掃除ロボットなどの新しい商品が市場に投入された際、消費者の商品購入への態度により、社会を構成するメンバーを5つのグループへと分類したものです。

イノベーター

イノベーターは革新者とも呼ばれるグループになります。

新商品を積極的に試してみたいと思う人たちです。

イノベーターの方々は社会全体の2.5%を構成すると言われています。

アーリーアダプター

アーリーアダプターの人たちは、イノベーターほど積極的ではありませんが、流行には敏感で、自ら情報収集を行って商品の良し悪しを判断するグループで、全体の13.5%を構成します。

購入した際には、オピニオンリーダーとなって他の消費者に対して大きな影響力を発揮することもあります。

アーリーマジョリティ

アーリーマジョリティに所属する人たちは、新しい技術や商品の採用には比較的慎重です。

こうした人たちが全体の34.0%を構成すると言われています。

レイトマジョリティ

レイトマジョリティも同様に全体の34.0%を構成しますが、彼らはより慎重で、むしろ懐疑的な人たちです。

周囲の大半の人たちが購入したり試したりする状況を見てから同じ選択をします。

ラガード

ラガードですが、彼らは非常に保守的なグループになります。

流行には流されず、周囲が採用しても静観していることも多いです。

全体の16.0%を構成しており、ブームが一般化してからようやく採用する人もいれば、最後まで採用しない人もいます。

普及率16.0%の論理とキャズム

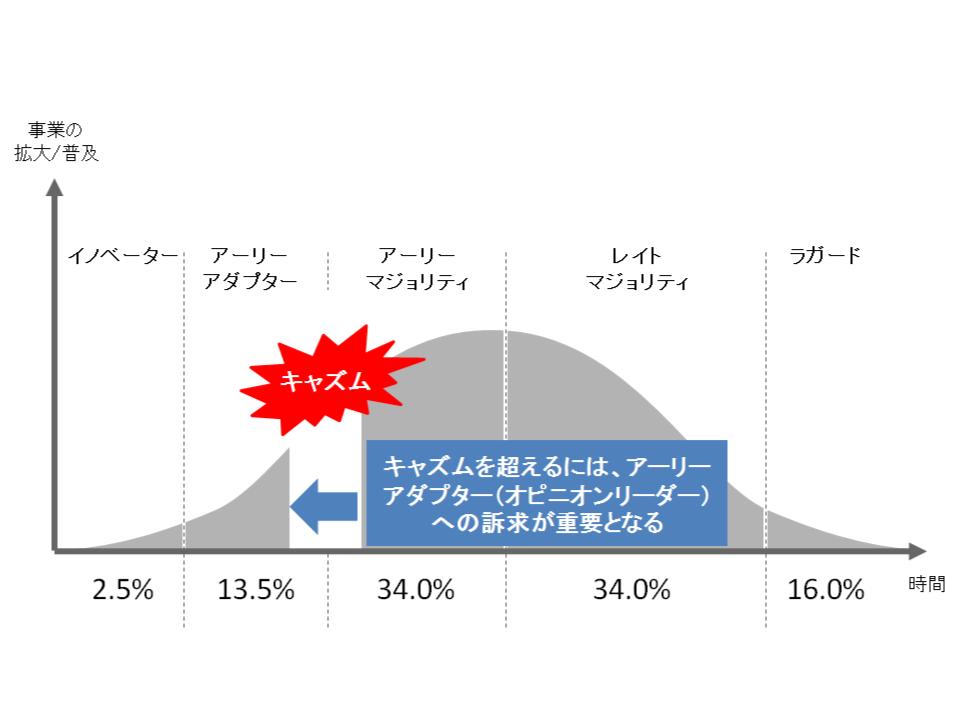

市場に投入した商品が売れるかどうかについて、ロジャースはイノベーターとアーリーアダプターの割合を足した16.0%のラインが重要だと提唱しています。

普及率が16.0%に達すると、商品はブームとなり>需要が一気に加速するということになります。

そのため、オピニオンリーダーであるアーリーアダプターが商品普及の鍵を握ると主張しました。

同様にムーアはイノベーターとアーリーアダプターで構成される初期市場と、アーリーマジョリティやレイトマジョリティによって構成されるメインストリーム市場との間には容易に超えられない大きな溝(Chasm:キャズム)があることを主張しています。

キャズムを越えるためにはアーリーマジョリティに対するマーケティングを積極的に行わなければなりません。

例:お掃除ロボット”ルンバ”

ルンバは日本市場投入後、多くの改良点を日本市場から取り入れました。

海外製のハイテク製品は故障対応や修理などの不安がつきまとっていました。

その窓口を一元的に運営し、フィードバック情報をアイロボット社に提供して、より日本市場に適合した製品に仕上げているのです。

ルンバは「自動掃除機」というキャッチフレーズが使われています。このキャッチフレーズを使用し始めた2004年からユーザー層が変わっていきます。

それまではロボット好きのマニア層に支持されていたのに加えて、家庭において主に家事を担っている女性層が購入意思決定をするようになりました。

その後、高齢世帯や30代共働き世帯に裾野が広がっていきました。単純な興味ではなく、実利を重んじる層が購入し始めたのです。

「イノベーター=マニア」から、「使える家電」としての効用・実利を評価して購入するアーリーアダプターである、先進的な主婦層に購入層を広げていきました。

そして、主婦層の口コミによってキャズムを超えて爆発的なヒットになっています。

まとめ

キャズムを超えていくためには、アーリーアダプターへのアプローチが重要となりますが、更に爆発的な普及を目指すためには、市場浸透の役割を担うアーリーマジョリティに対するアプローチも非常に重要となります。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要