意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

意思決定の2つの方式について説明しています。

この文章を読むことで、トップダウン経営とボトムアップ経営、それぞれのメリットとデメリット、さらにこの2つを行う際に求められることについて学ぶことができます。

意思決定の方式

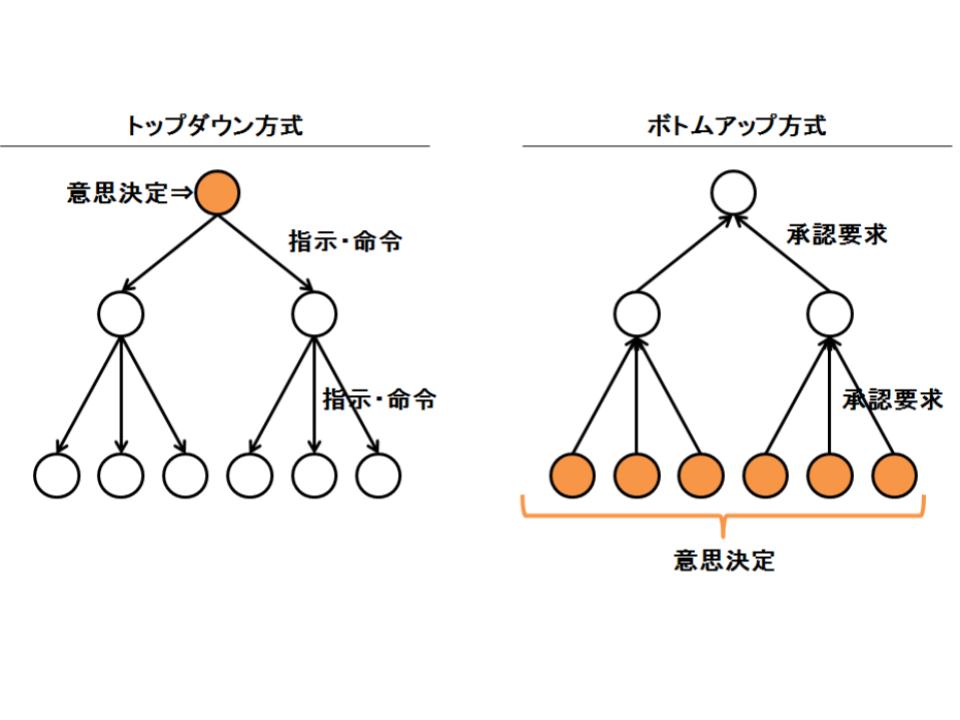

企業経営は、意思決定の方式によって、「トップダウン経営」と「ボトムアップ経営」に分かれます。

「トップダウン経営」とは、経営者や経営幹部が意思決定した内容に基づいて、現場従業員が行動することを徹底する経営となります。

一方、「ボトムアップ経営」とは、現場従業員からの提案を基に意思決定していく経営となります。

これら2つの意思決定方式は、優劣のあるものではなく、それぞれのメリットとデメリットを鑑みた上で、状況に応じて組み合わせることが重要となります。

トップダウン経営のメリット・デメリット

トップダウン経営がうまく機能するためには、経営層と現場従業員の双方で信頼関係が成り立ち、意思疎通がスムーズに行えることが条件となります。

その場合、経営層が積極的に意思決定し、意思をストレートに伝えることができ、非常に有効と言えます。

示された方向に従って人的リソースを集約して活用することができるので、迅速に成果を刈り取ることが可能となります。

一方、経営層と現場従業員の信頼関係がない中で、経営層の意思が強ければ強いほど、従業員は指示に従わなくなります。

現場の意見を無視して一方的に指示を出し続けていれば、トップダウン経営は機能せず、反発を受けることになります。

ボトムアップ経営のメリット・デメリット

経営者は事業全体を俯瞰して意思決定を行いますが、現場の従業員にしかわからない肌感覚的なこともあります。

現場で感じ取る課題や改善点を拾い上げ、最終的に経営層が方向性を定めることができれば、組織的に底から持ち上げる力となり、成果を挙げられます。

一方、詳細な改善点を挙げ、それらを実行する裁量権を経営層に付与した場合でも、それらのエネルギーを活用する方向性が定まらなければ、従業員のやる気がバラバラになってしまいます。

トップダウン・ボトムアップに求められるもの

トップダウン経営とボトムアップ経営のどちらを採用するにしても、経営層と従業員の相互理解がないと組織は混乱し、意思決定機能は働かなくなります。

トップダウン経営では、経営者の言動が合理的でなければ現場従業員は従いません。そのため、経営層には一定のカリスマ性が求められます。

ボトムアップ経営は、会社の明確なビジョンを経営層が打ち出すことと、コミュニケーションが強く求められます。

これらが欠落してると、現場の従業員たちは自社が目指している方向性がわからず、何に対して精進していくべきかわからなくなります。

<事例紹介>

例えば、会社のホームページにビジョンや社是を記載する場合、それらは何となく書いておけばいいというものではありません。働く目的をはっきりさせるための大きな設計図となります。

このトップのメッセージをきちんと設計し、現場の従業員まで浸透させて、トップと現場が同じ方向を向かせることが可能となります。

そのめには経営トップの方々は、自分の言葉で情熱を持ってこのようなビジョンを記載することが肝要です。

自分が描くビジョンを説得力を持たせながら納得させるためには、一度示しただけでは不十分であり、現場から常に見られていることを意識して、ビジョンを伝え続けることが大切となります。

このようなトップダウン方式は、高度経済成長期であれば、時代の流れに乗ったカリスマ性をもって向いていました。

しかし、現在や今後はこれまでに比べて個の力を生かしていく経営が模索されています。

そのため、ボトムアップ方式がふさわしい時代になりつつあるといえます。

まとめ

トップダウン方式とボトムアップ方式のアプローチは一概にどちらが良いとは言い切れません。

理由は、意思決定したい内容によってどちらの方式が最適なのかを模索していく必要があります。

また企業文化にも大きく影響されますので、自社に適したアプローチを探し続けることが重要となります。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要