デザイン思考の概要

今回はデザイン思考について説明していきます。

この文章を読むことで、デザイン思考の重要な考え方とiPodの事例について学ぶことができます。

デザイン思考とは

デザイン思考とは、現在、あらゆる企業が注目しているプロダクト発想法になります。

P&GやGE、サムスンといった企業も導入しています。

2005年にスタンフォード大学にデザイン専門のd.schoolが創設されたことや2008年にコンサルティング会社IDOのティム氏がハーバードビジネスレビューの中でデザイン思考について発表したことからこれらの潮流が起こっています。

デザイン思考は、人間中心設計手法や人間中心デザインなどと呼ばれてることもあります。

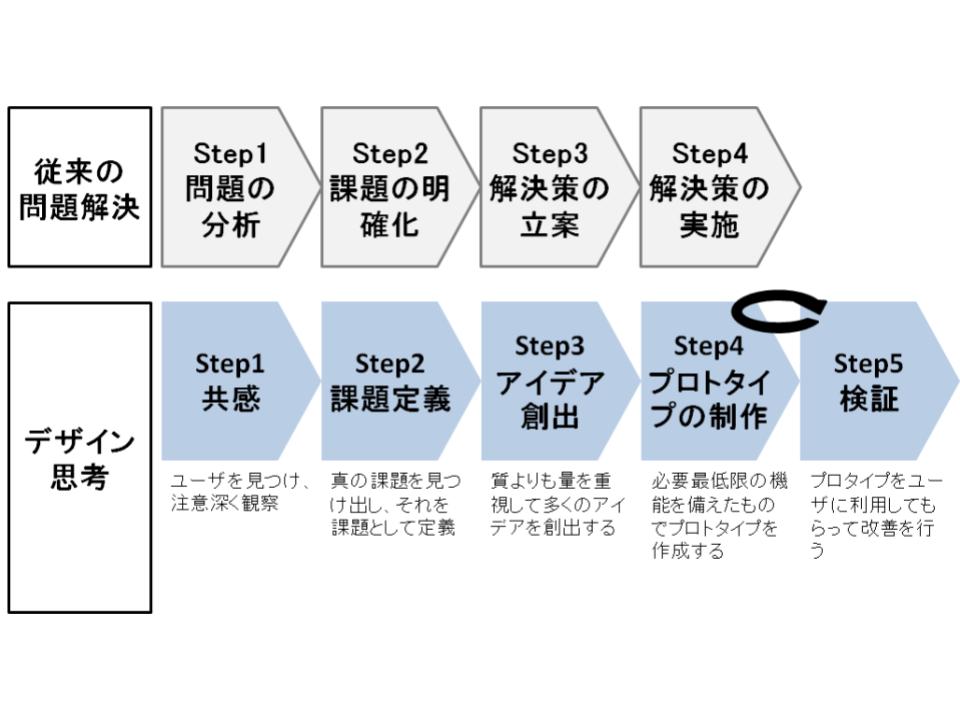

デザイン思考で重要な考え方は4つあります。

?ユーザー中心

「ユーザーを中心に考える」ということは、当然のことのようにも思えますが、非常に重要なポイントです。

例えば「優れた技術を活かしたいので商品をつくる」などといったことは起こりがちです。

製品/サービスの価値はあくまでユーザ−が決定するのです。

技術などを基に考えていた場合、すぐに最新の技術や競合が現れてしまうなどして壁にぶつかってしまいます。

?対話を重要視したプロセスの実現

次は、開発のプロセスにおいて、チームメンバーやユーザーとの対話を重要視しながら製品/サービスを制作するプロセスにすることです。

チームメンバーとのコミュニケーションは、「スピード」を重視しているため、蜜なコミュニケーションが必須となります。

「仮説⇒プロトタイピング制作⇒検証⇒改善」のサイクルを早いスピードで回していきます。

?プロトタイプ⇒テスト⇒改善サイクルを回す

2つ目の対話の延長になります。

日本の企業においてよく見られるような「完璧(100点)な状態での製品/サービスローンチを目指していると、市場投入までに時間を要してしまう」というのが実情です。

しかし欧米の先進企業では、「プロトタイプ」の位置づけで市場投入し、ユーザのフィードバックを取り入れながら改善をしていくのが一般的です。

その結果、ユーザビリティの高い製品/サービスを実現することができます。

?多様な問題解決とゴールを可能とする

可能な限り多くのアイディアやプロトタイプを制作していくことで、問題解決を図るということです。

問題解決の方法は1つとは限らないために多様な思考が重要になります。

最終的に問題解決が複数出てきても問題はありません。

デザイン思考では、質より「量とスピード」を重要視しており、そのためデザイン思考では、量を重視したアウトプット重視のスケジュールが採用されます。

デザイン思考事例:Apple社のiPod

Apple社の元CEOであるスティーブ・ジョブスもデザイン思考を推し進めていた人物です。

実際、「顧客は自分たちが欲しいものを知らない」と発言しており、従来のマーケティング手法を否定していました。

Apple社がそれまでになかった画期的なiPodとiTunesを市場に投入したことで世の中は大きく変化し始めました。

このiPodは社内外の商品開発者、デザイナー、心理学者、人間工学の専門家など総勢35名ものスタッフが一丸となって取り組んだ結果生み出されたものです。

スタッフはユーザーがどのように音楽を聴いているのかを観察しました。

その結果、「どこでもすぐに自分が選択した音楽を聴きたい」という潜在的ニーズを発見し、「全ての曲をポケットに入れて持ち運ぶ」というコンセプトを創造したのです。

そして、100以上のプロトタイプを制作しては改善を繰り返してローンチに至ったのです。

Apple社のiPodの事例にもありますように、デザイン思考の方法は、まず個別に人の行動観察などから課題の設定を行います。

その課題に対して多様なアイデアを持ったメンバーでディスカッションしながら解決する手段をプロトタイプという形で具現化し、それらをテスト⇒改善するというプロセスを何度も繰り返します。

まとめ

デザイン思考は、従来行われてきた過去の実績に基づく仮説検証による商品開発ではなく、今目の前にいるタ−ゲットの観察から製品やサービスを生み出していく方法となります。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要