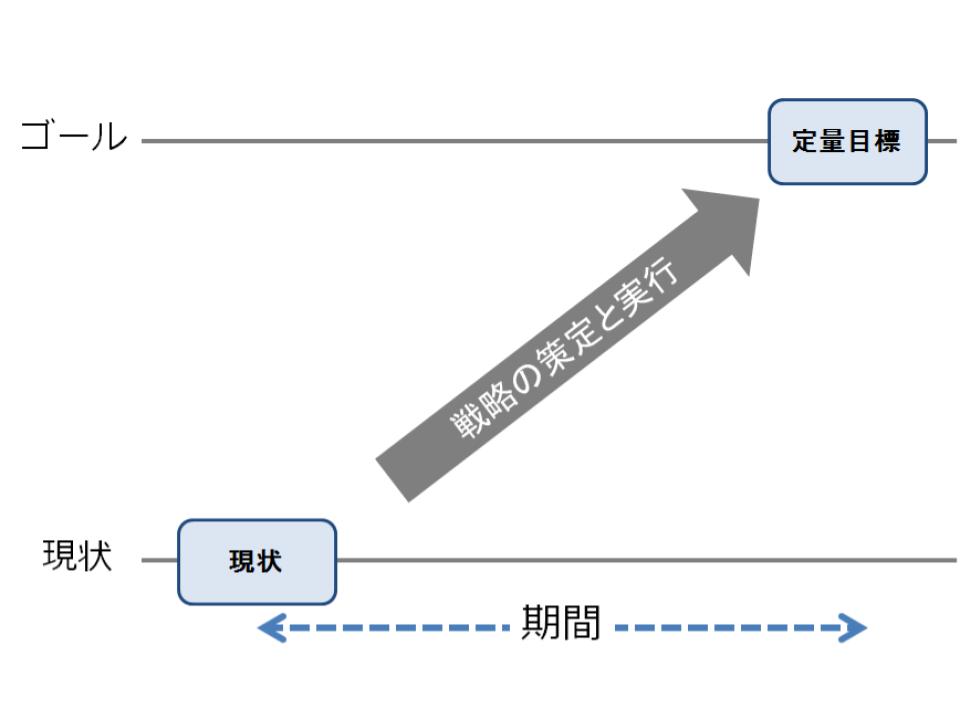

事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

今回は、事業戦略の目的と定量目標の設定について説明していきます。

この文章を読むことで、事業戦略の意味を明確化するために大事なポイントについて学ぶことができます。

事業戦略の”目的”を設定する

各企業は必ずと言っていいほど、事業戦略を策定しております。

なぜあらゆる企業が多くのリソース(ヒトや時間)を割いてまで事業戦略を策定しているのでしょうか。

そこには、必ず、策定しなければならない理由があります。

例えば…

「自社を取り巻く経営環境を鑑みると、国内市場は縮小傾向にあり、海外市場へ打って出なければ事業を継続することができない」、

「自社が戦っている市場において、多くの競合企業が台頭してきており、今後も競争環境で負けないようにするためには、いち早く、他社に先駆けて手立てを考えておく必要がある」、

「自社の進むべき方向性を改めて首脳陣が宣言することで、従業員のやる気を喚起し、事業の成長速度を加速させていきたい」

など、様々な理由が挙げられます。

これらの理由は、「何のために事業戦略を策定するのか」という”目的”となります。

どのような理由であれ、”目的”が必要となり、この”目的”がなければ戦略立案を行う必要もありませんし、戦略立案の意味がありません。

逆に目的が決まっていれば、おのずとその目的を達成するための戦略を立案していくことになります。

そこで次に考えなければならないことは、”達成”というキーワードについてです。

何をもって目的を達成したかどうかを判断するのかということです。

この場合、達成度合いがわかりやすい定量的な目標を定めておくことがポイントとなります。

「いつまでに」、「何を」、「どこまで」進めておくことを目標にするのかを数値で定義することで事業戦略の意味を明確にすることができます。

定量目標として、「期間」を定義する

定量目標の「いつまでに」という期間については、長期・中期・短期といった言葉が使われます。

業界や企業によっても異なりますが、それぞれの意味は、「長期」は5年以上、「中期」は3年程度、「短期」は1年程度を意味することが多いです。

今回主眼を置いている戦略(企業戦略や事業戦略)は、基本的に中長期(3〜5年)の視点で検討することが多くなっています。

なぜ中長期の視点で検討することが多いかという点についても理由はあります。

戦略策定は企業において重要な位置付けにあり、数週間〜1ヶ月程度で決められるものではありません。

そのため、戦略策定している間に数ヶ月が経過してしまいます。

その結果、短期(1年)で戦略策定した場合、実行に移す期間が短くなってしまいます。

一方、長期の5年やそれ以上(10年程度)といったスパンで検討すると、経済環境や変化の激しい事業環境からすると、長期視点では将来的な予測が立てにくいということがあります。

そういった背景から中長期(3〜5年)での検討が多く行われています。

そのため、短期的な事業戦略を毎年のように検討していると、年中戦略立案を行っているような感覚となってしまい、それだけで社員が疲弊してしまうリスクがあります。

定量目標として、「状態」を定義する

上記で定量目標としての期間を設定しました。

次は達成状態を定義します。

例えば、売上高や市場シェア、利益率などのKPI指標において達成割合を定義します。

KPI指標とはKey Performance Indicatorsの略で、「重要業績評価指標」と訳されます。

具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標です。

競合企業との競争において、「現在の市場シェアは自社が10%、競合企業が20%だった場合に、3年後に25%まで伸ばす」といった達成数値を明確にします。

指標については、1つに絞り込む必要はなく、複数の指標を用いて目標を定義することも多くあります。

まとめ

定量的な目標を定義する際の留意点は、定義した目標数値次第で検討すべき戦略の内容が異なってくることです。

そのため、最初に考える目的に合った数値目標を定義することが重要となります。

補足的な内容となりますが、近年、1年という短期間でも経営環境が激しく変化すること、戦略策定には数カ月かかってしまうことから、事業戦略を計画しない企業も一部現れ始めています。

そのような企業は、スピードを重視し、「走りながら考える」ことを行っています。

事業環境にも依存しますが、腰を据えて戦略を立案する企業、走りながら戦略を立案しては見直す企業といった感じで、環境に応じた対応が必要になっています。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要