顧客分析

顧客の状況を分析

「市場分析」でも述べましたが、市場の分析を行う上で必要なことは、「市場規模=平均単価×市場数量」となり、「平均単価」と「市場数量」を調査することになります。

ここでは顧客の状況を分析します。

顧客の需要やニーズが市場に影響を及ぼすことは当然ですが、ここでの顧客は自社にとっての直接的な顧客のみならず、顧客の顧客も見越す必要があります。

例えば、家電メーカーにとっての顧客は主に家電量販店(小売店)になります。

そこからさらに私たち消費者は家電を購入します。そのため、直接的な顧客のニーズも重要ですが、私たち消費者のニーズも当然重要な分析対象となります。

ではどのようにして顧客の状況を把握するのでしょうか。

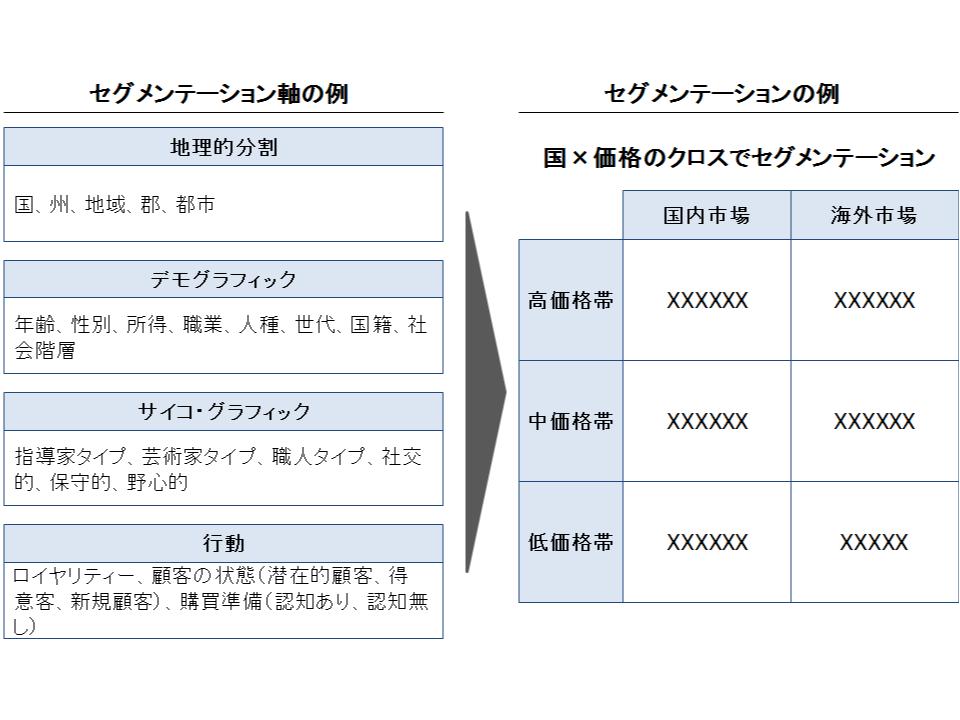

顧客の属性を分類することをセグメンテーションと言い、抜け漏れダブリなく(MECE)、セグメントを作成することが重要です。

例えば、男女、法人と個人、年代などです。重要なポイントは、これらのセグメント毎に需要が異なっていることです。

そのためには、予め仮説を立てておくことが大切です。

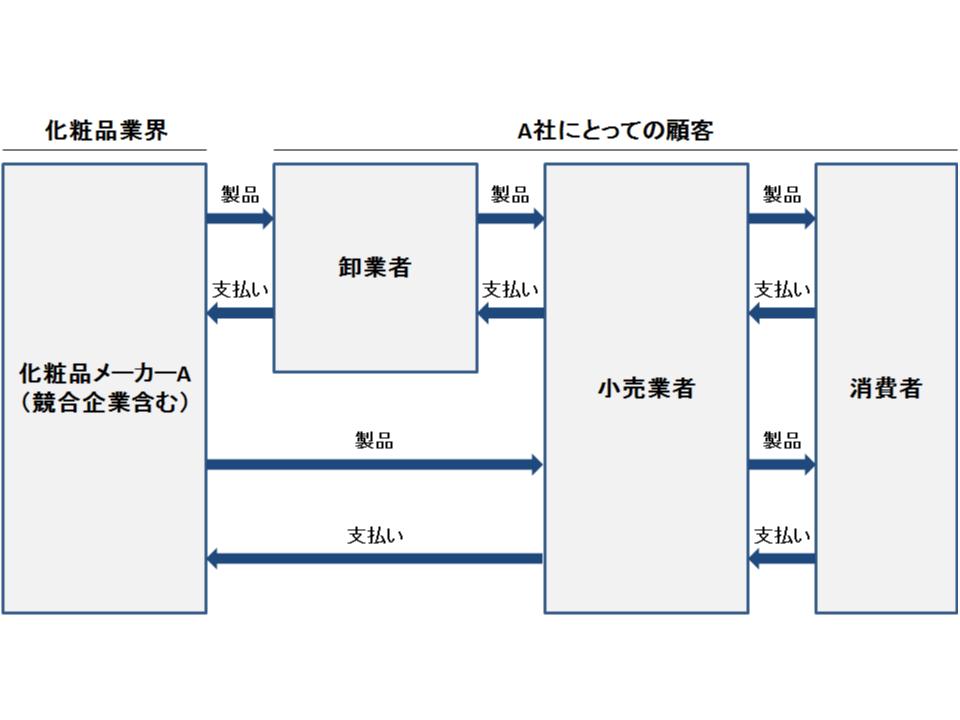

【化粧品メーカーA社にとっての顧客の構造】

化粧品メーカーA社にとって、直接的な顧客は「卸」や「小売」となりますが、卸から小売、小売から消費者へ販売されます。

次に顧客の状況を把握します。市場内では多種多様な製品を様々な顧客が購入しています。

様々な顧客が存在するということは、それぞれにニーズが異なっていますし、需要の増減も異なってきます。顧客の属性を明確にするのが”セグメンテーション”となります。

”セグメンテーション”を検討する際の留意点は、抜け漏れなくダブリのないようMECEにセグメント分類することです。

これらの軸は単独で使用することもありますが、下図のようにクロス(国 × 価格帯)で使用することもあります。

セグメンテーションを行う際の重要なポイントは、セグメント毎に需要やニーズに差が出るように分割することです。

差異がないのであれば、分割する理由がなく、意味がないためです。そのため、セグメンテーションは調査を進めていく中で見えてくる部分も多分にあります。

しかし、帰納的に積み上げていくだけでなく、演繹的に仮説を持っておくことも重要となります。

セグメント毎の需要・ニーズを把握

現在の需要の状況を把握する上で重要なことは、市場に流通する数量と紐付けることです。

例えば、市場に流通する数量は、「市場数量=潜在ユーザー数×顕在化率×利用頻度」といった具合にどれだけの顕在化の余地があるのか、全体のユーザーの内、どれだけが顕在化しているのか、それぞれの顕在化したユーザーが期間単位(例:1年)毎にどれだけの商品を消費しているのか、といった要素に分解して調査を進めます。

具体的に化粧品(化粧水)市場において、製品と顧客セグメント別に把握します。

ここでは、一例として、個人・法人、世帯収入というセグメンテーションが分析に有効という仮説で進めます。

[高価格製品市場数量]

=高所得世帯×利用率×高価格帯比率×利用頻度

=中所得世帯×利用率×高価格帯比率×利用頻度

=低所得世帯×利用率×高価格帯比率×利用頻度

需要の状況を裏付けたり、今後の需要予測を行うためには将来的なニーズが必要となります。

需要が移り変わっていくことも各セグメントにおける消費者ニーズが変動しているためです。この例で言うと、世帯収入、利用率、価格帯比率、利用頻度といった要素を予測します。

まとめ

これらの要素に分解すること、そしてそれらに見合った情報を収集することは非常に作業量が多くなることもありますが、顧客の需要状況やニーズを理解しなければ、それに応じた製品を提供できないため、顧客分析は非常に重要な位置付けになります。

関連ページ

- M&Aとアライアンス

- 総合環境分析(3C分析とSWOT分析)

- 4世代のイノベーションモデル

- 企業の経営成果を測る5つの財務指標

- アンゾフの成長ベクトル(製品×市場マトリックス)とアーカーのマトリックス

- BCGのアドバンテージ・マトリックス

- ITを活用した経営戦略

- 意図的戦略と創発的戦略のバランス

- 日本企業が目指すべき経営戦略とは

- コトラーの競争地位別の戦略類型

- マッキンゼーの「7つのS」

- OEMとは

- PDCAサイクルを回す

- ポーターvsミンツバーグ

- ポーターの3つの基本戦略

- 業界を俯瞰し、分析の全体像をつかむ

- ブルーオーシャン戦略の概要

- ドメイン(事業領域)の設定

- 事業戦略(基本戦略)と機能別戦略(個別戦略)

- 経営資源配分の優先順位

- 自社分析(競争ベンチマークと定量分析)

- 企業変革の条件

- コアコンピタンスとは

- コーポレート・デベロップメント

- コーポレート・ガバナンス

- 全社戦略策定の基本プロセス

- 戦略策定に必要なクリティカルシンキング

- 顧客分析

- フレームワークのカスタマイズと定量ファクト

- 意思決定の2つの方式(トップダウンとボトムアップ)

- BCGのデコンストラクションの概要

- 事業を定義する(事業スキームとバリューチェーン)

- デザイン思考の概要

- 多角化戦略

- 施策・プロセスへの落とし込みと実行

- 創発的戦略とは

- 市場分析

- 顧客分析

- 外部環境分析(PEST分析と5Forces分析)

- フィジビリティスタディ

- 経営戦略策定の3ポイントと3ステップ

- 戦略方向性の策定(戦略方向性マップ)

- フリー戦略の概要

- ゼネラル・マネージャーの役割

- グローバリゼーションと事業戦略

- 業界分析

- イノベーション戦略

- イノベーター理論とキャズムの概要

- 内部環境分析(バリューチェーン分析とVRIO分析)

- ランチェスター戦略の概要

- 学習する組織とは

- 企業価値のマネジメント

- 経営理念・ビジョンと戦略の関係

- 市場分析

- マーケット・ライフサイクルと規模の効果

- マーケットセグメンテーションとポジショニングの重要性

- 経営戦略を動かす仕組み(6W2Hでゴール設定と細分化)

- ベインのネットプロモーター経営(NPS)の概要

- オムニチャネル戦略の概要

- 経営戦略の全体最適と個別最適(全社戦略と事業戦略)

- 戦略実行のための組織形態を考える

- 意図的に計画された戦略論

- プラットフォーム戦略の概要

- ポートフォリオ改善の仕組みづくりと機能最適化の3つの考え方

- プロダクト・ライフサイクルとBCGダイヤモンド

- BCGのプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)とGEのビジネス・スクリーン

- 現状成り行き予測

- 競争力の源泉

- 戦略評価のための指標(KPI)の設定とBSCの活用

- ストラテジック・プランニング

- 戦略策定とフレームワークによる環境分析

- 事業戦略策定の5ステップ

- 事業戦略の目的(ゴール)と定量目標の設定

- ストラテジー(経営戦略)とは

- SWOT分析

- 暗黙知と形式知(SECIモデル)の概要

- 孫子の兵法の概要