経済変動の重要な3事実

今回は経済変動の重要な3事実について説明していきます。

この文章を読むことで、「経済の短期変動を理解する上で大前提となる3つの重要な事実」について学ぶことができます。

ありふれた短期変動

経済活動における短期の変動は、いつの時代にもどこの国にも起こり得ます。

毎年の経済活動を考えることは、より長いスパンで経済を考えるにあたって非常に重要な役割を持っています。

この経済の短期変動を理解するには、大前提となる三つの重要な事実を把握しておかねばなりません。

ここでは下の3つのグラフを見ながら、それらの事実について確認しておきます。

短期変動は不規則である

はじめに言っておくべきことは、「短期変動とは不規則なものだ」という事実です。

これは改めて言うまでもないほど当然の事実ではありますが、経済学の用語はしばしばこの事実を忘れさせてしまいます。

経済の変動を「景気循環」と呼ぶ場合があります。

これは好況・景気後退・不況・景気回復という経済がたどるフェイズを示す言葉ですが、こうして4つのフェイズに分けてみると、あたかも経済が順序良くこの4つの段階を巡回しているかのような錯覚を受けます。

確かに経済はこの順序通りの変動をみせます。

しかし、何が原因でどれだけの変化がいつ起きるのかは、一切不規則で予測不可能であることもまた事実なのです。

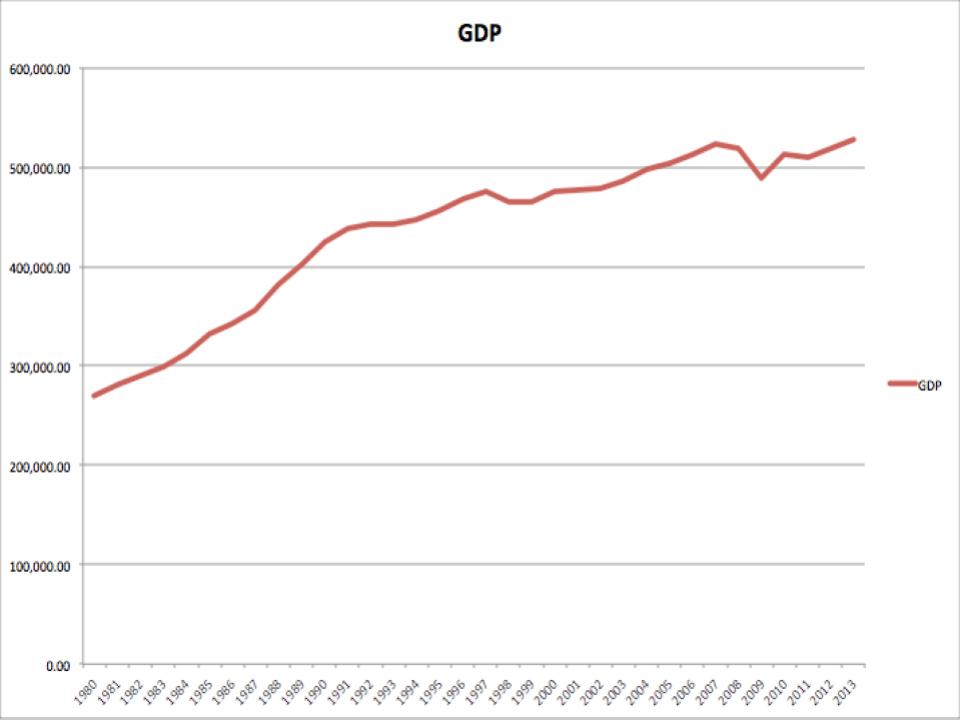

これは、図1の「GDPの変化」を観察すれば一目瞭然です。

日本の経済は戦後順調に成長を続けていますが、1970年代前半と1990年代前半、そして2000年代後半に若干の陰りが見えます。

しかし、これらは定期的に起きているわけではなく、かつ、その景気後退の度合いが一致しているわけでもありません。

誰もが知っているように、バブル崩壊もリーマンショックも察知している人間の方が少数だったのです。

マクロ経済の数値は同調する

次に知っておくべき事実は、「マクロ経済の諸々の数値が変動するとき、よく似た軌跡をたどる」ということです。

この諸々の数値というのは、経済活動の総合的な尺度として用いられている実質GDPをはじめ、経済状況の悪化を示す失業率や、経済の生産性を上昇させて経済成長を招く投資や貯蓄などを指します。ほかにも不動産販売額だとか小売販売額なども同じです。

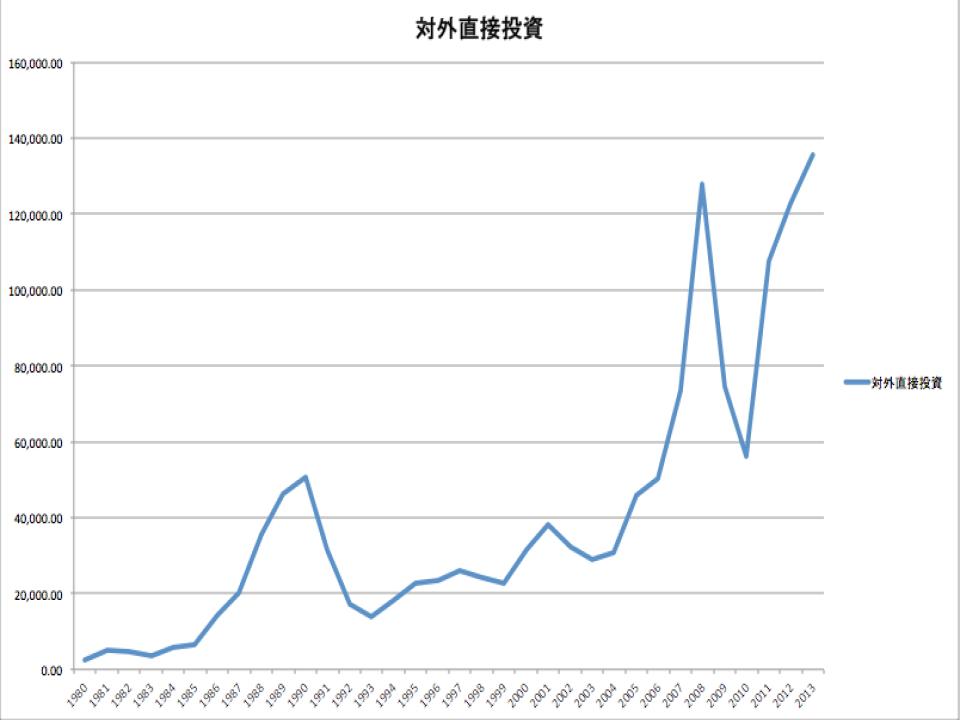

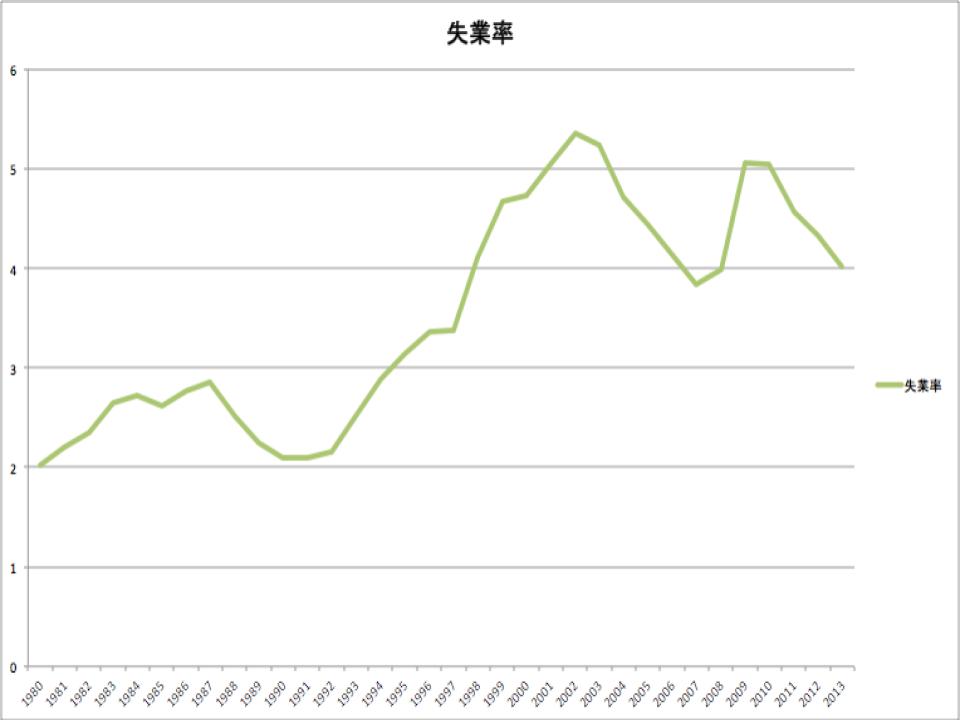

ここで、図2の投資支出額と図3の失業率のグラフを見てみましょう。

投資支出額が上昇するということは景気が良くなっています。見ると図2のグラフが上向きになるとき、図3の失業率のグラフは下向きになっています。

全体をみても、この二つのグラフはほとんど鏡にうつしたかのように同調しています。

しかし、勘違いしてはいけないのは、「数値の変動」は同調しても、「どれだけ変動するか」までは一致しないという点です。

図1のGDPの値を見ればわかるように、投資支出額の増減とGDPの増減はタイミングは良く似ていても、変動値には大きな差があります。

生産量減は失業増につながる

最後に確認しておきたい事実は、「生産量が減少すれば失業率が上昇する」ということです。

これは、ここで確認した三つの事実の中で、最も「当たり前だ」と言いたくなる事実です。

生産量の減少とは、すなわちその経済の中で求められている労働力の減少です。

10を生産していた工場が、5しか生産しなくなれば、必要な労働力も単純に半分以下になります。

図1〜3のグラフを見ても、景気が後退しGDPの伸びが鈍くなるとき、同時に失業率の上昇が起きています。

逆に、GDPの伸びが大きくなると、失業率は減少し始めます。

しかし、覚えておきたいのは「自然失業率」という言葉です。

いくら経済が上向きになったとしても、失業率が完全に0になることはありません。

まとめ

<経済の短期変動を考える上で覚えておくべき3つの事実>

短期変動は不規則である

マクロ経済の数値は同調する

生産量減は失業増につながる

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長