GDPの構成要素

今回はGDPの構成要素について説明していきます。

この文章を読むことで、GDPの恒等式と各構成要素について学ぶことができます。

GDPの恒等式

経済指標として最も重要なものの一つ、国内総生産(GDP)は4つの要素が積み重なって計算されています。

それを示すのが次の数式です。

Y(GDP)=C(消費)+I(投資)+G(政府支出)+NX(純輸出)

この式はいつでも正しくなります(恒等式)。

つまり、なんらかの支出があればこの4つの要素、すなわち消費、投資、政府支出、純輸出のいずれかに割り振られ、GDPに組み込まれます。

とある主婦がホットドッグを買った時、あるいは企業が工場を建設した時、また政府が道路をつくるとき、あるいはブラックタイガー(海老)をフィリピンから輸入するとき、すべてがこの式の中に含まれるのです。

では、具体的に各要素について見ていきましょう。

構成要素1:消費

消費は「家計による支出」と定義づけられます。

食品や書籍といった有形の消費はもちろん、エステや散髪といった無形のサービスにも適用されるほか、洗濯機や冷蔵庫、車やバイクといった耐久財に対してもこの要素が適用されます。

また、教育もこの消費に当てはまると言われます。

しかし、その性質から「教育費は投資だ」という声もあります。

対して、一見消費である新築住宅の購入に関しては消費ではなく、慣習的に投資に分類されることに注意しましょう。

構成要素2:投資

ではこの投資とはなんでしょうか。

「より多くの財・サービスの生産のために使われる財の購入」、それが投資です。

企業が行う設備投資や在庫、建物の購入などがこれにあたります。

注意したいのは「在庫」についての理解です。

これについては少し日常生活とは異なった理解が必要なので、例を挙げて説明しておきましょう。

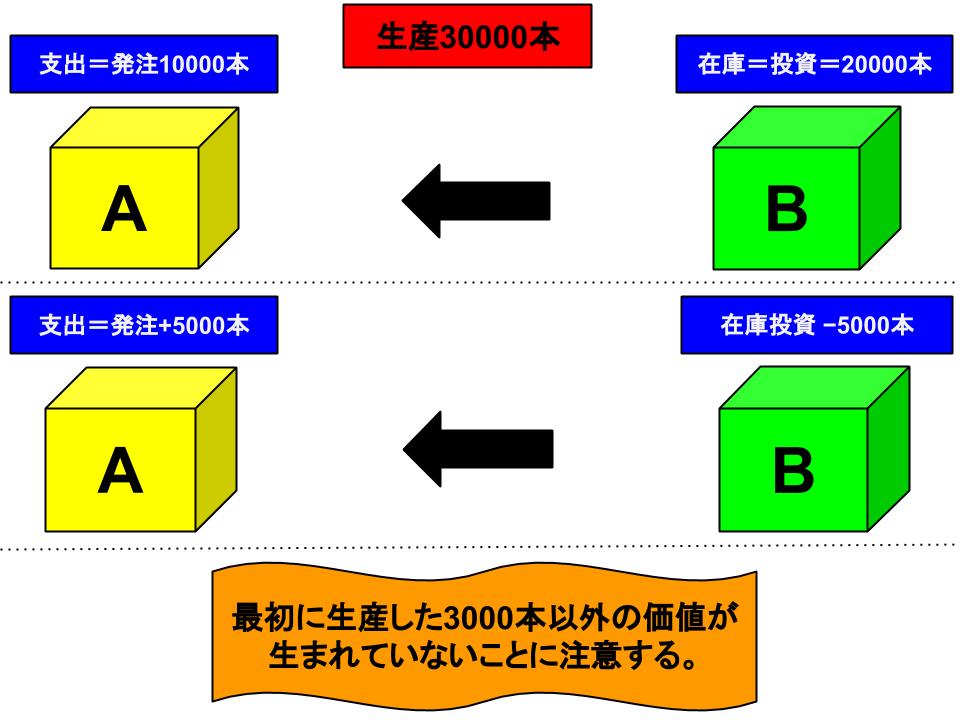

【例題1】

酒造会社Aと取引のあるビン工場Bが品番Xのビンを30000本製造しました。

しかし、酒造会社Aは10000本しかXを発注しませんでした。

ビン工場Bは残りの20000本を自社の倉庫に在庫として保管し、次の発注に備えます。

<解説>

この時ビン工場Bは自社で製造した品番Xのビン20000本を「自ら購入した」とみなされます。

つまり、Bはいつか来る発注のために20000本分の投資支出を行ったのです。

そして、この在庫の中から5000本出荷すると、Bの在庫投資がマイナス5000本となり、それを購入した酒造会社Aの5000本への支出のプラスと相殺されます。

こうして「生産」に特化して経済を追うことで、GDPの数値を正確に測ろうとするわけです。

構成要素3:政府支出

政府支出は国、地方問わず自治体が行う財・サービスへの支出を指します。

「公務員への給与支払い」や「道路工事などの公共事業への支出」などがそれにあたります。

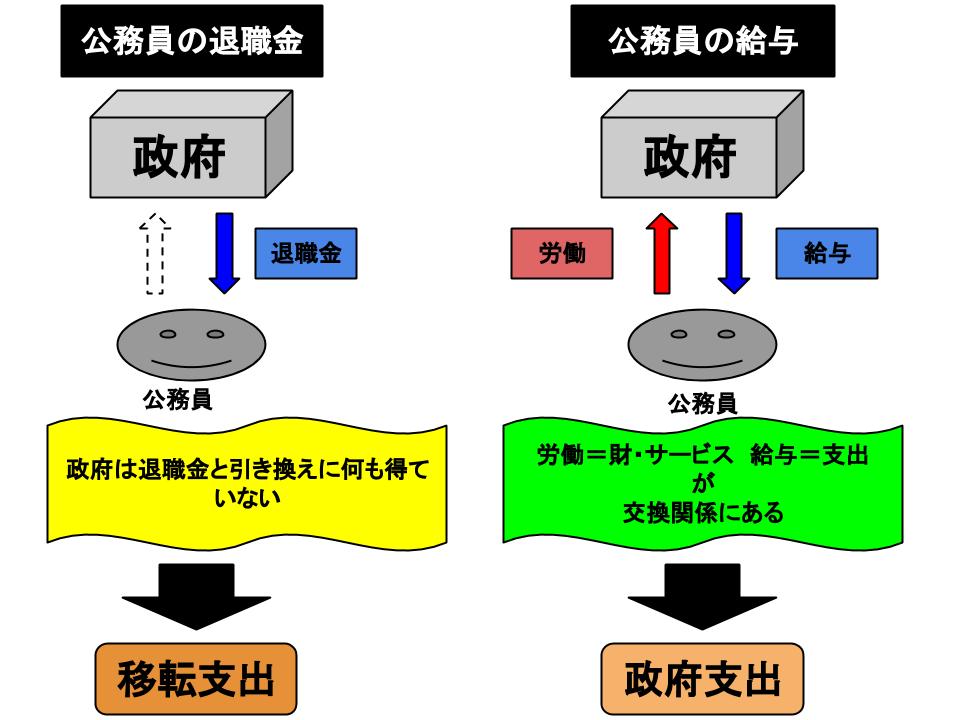

これだけなら文字通りの意味として理解できますが、ここでもう一つ「移転支出」という言葉について理解が必要です。

これは振替支出とも呼ばれ、財・サービスとの交換を伴わない支出を言います。

例えば、生活保護費や雇用保険などの支出、公務員の退職金などがこれに当てはまります。

なんらかの財やサービスを政府が得ないにもかかわらず、支出が行われている場合には、これを移転支出として計上するのです。

この移転支出は政府支出として扱われないので注意しましょう。

構成要素4:純輸出

純輸出は貿易収支ともいい、自国の財を他国が購入した額(輸出)から、他国の財を自国が購入した額(輸入)を差し引いたものを指します。

トヨタの自動車をアメリカが購入すれば、日本の純輸出額は増加します。

ところで、この「純」とはなんでしょうか。これは輸出から輸入を差し引く、という手続きを意味します。

つまり、貿易が赤字なのか、黒字なのかをすぐにわかるようにしてあるわけです。

しかし、ここで疑問が浮かびます。

「輸入をマイナスとして含んでしまうとGDPへの影響にはならないのか」というものです。

具体的な数字を挙げてこの問題を解決しておきましょう。

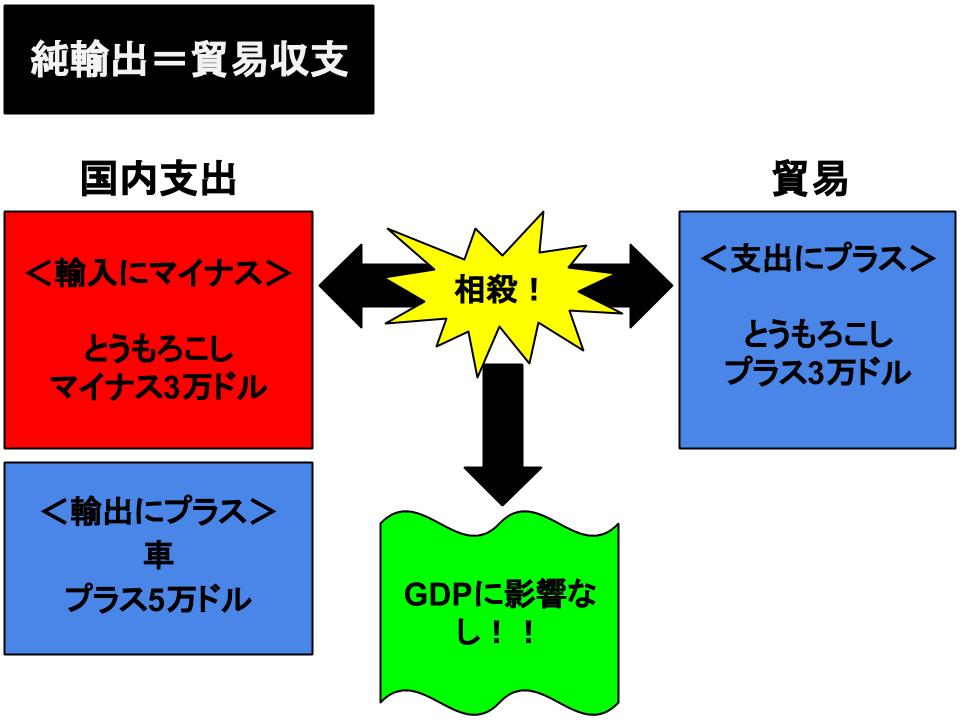

【例題2】

日本がアメリカから、とうもろこしを3万ドル輸入したとします。

対して、アメリカは日本から車を5万ドル輸入したとします。

これについて純輸出と、国内の支出の関係を考えてみましょう。

<解説>

とうもろこしを3万ドル輸入した場合、純輸出にはマイナス3万ドルが計上されます。

5万ドルの車を輸出すると、プラス5万ドルが純輸出に計上されます。

これだけですと、一見輸入によって純輸出が減少し、それに伴いGDPが減少しているように見えます(冒頭の式を思いだしましょう)。

しかし、この時同時に、国内ではとうもろこし3万ドルの支出が行われていることに着目しましょう。

つまり、国内の支出に関してプラス3万ドルが計上されます。

これにより相殺が起こり、結果としてGDPには影響が出ない仕組みになっています。

まとめ

Y(GDP)=C(消費)+I(投資)+G(政府支出)+NX(純輸出)

消費=家計による支出

投資=より多くの財・サービスの生産のために使われる財の購入

政府支出=自治体が行う財・サービスへの支出(移転支出は除く)

純輸出=貿易収支=輸出?輸入

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長