財の国際的フロー

今回は、財の国際フローについて説明していきます。

この文章を読むことで、「貿易収支の考え方」や「貿易収支の変動要因」について学ぶことができます。

言葉の定義

開放経済を理解する上で重要な要素の一つに、「輸出・輸入・純輸出」の一連の変数があります。

これらについて議論する前に、まずはそれぞれの言葉の定義について見ておきましょう。

「輸出」は、国内で生産され海外で販売される財・サービスを指します。

対して「輸入」は、海外で生産され、国内で販売される財・サービスです。

そして「純輸出」は、この輸出の価値から輸入の価値を差し引いたもので、貿易収支と同義です。

何をそんな当たり前のことを言っているんだと思うかもしれませんが、この三つの言葉は以外と混乱することが多いのです。

例えば、日本のトヨタがアメリカに対して自動車を販売すれば、日本にとっては輸出になりますがアメリカにとっては輸入です。

中国が日本に衣料品を販売すれば、それは日本にとっては輸入ですが中国にとっては輸出です。

ポイントは「主語」。誰が購入しているのか、誰が販売しているのかによって輸出と輸入は入れ替わります。

貿易収支の考え方

さて次は、純輸出、貿易収支について見ておきましょう。

純輸出(貿易収支)=輸出−輸入

どうして輸出から輸入を差し引くのかというと、店舗に例えた場合、輸出は売り上げで輸入は仕入れです。

そのため、店舗の利益を計算しようとするときと同じように、国の貿易での利益を計算するには輸出から輸入を差し引く必要があるのです。

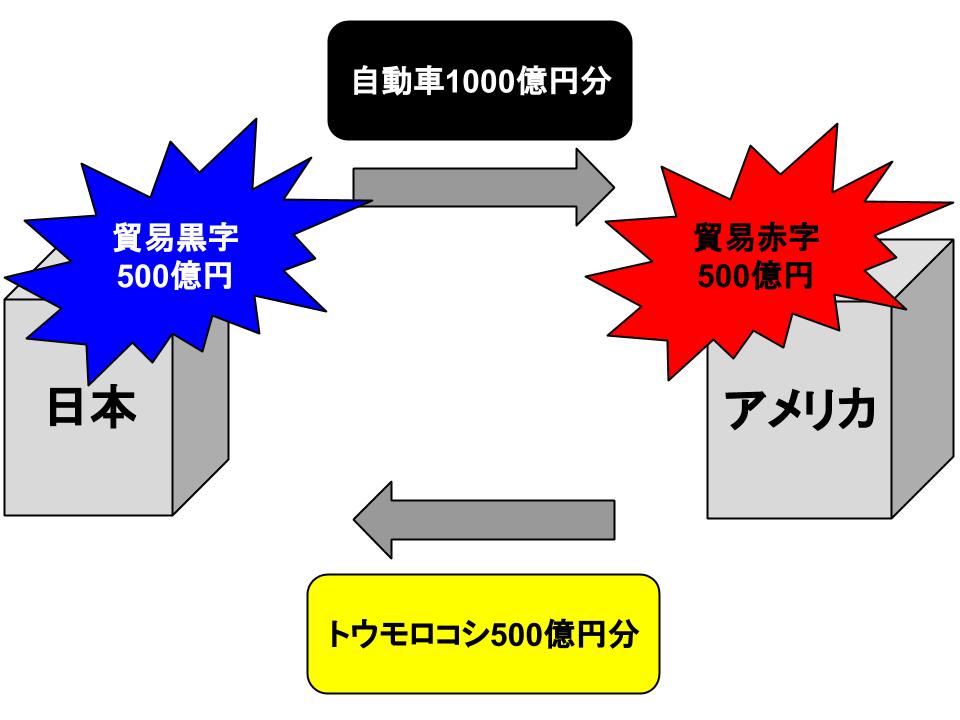

例えば、日本がアメリカに自動車を1000億円分販売していて、アメリカからはトウモロコシを500億円分購入していれば、日本の貿易収支は500億円です。

対してアメリカからしてみれば、1000億円分の自動車を購入し、トウモロコシを500億円分販売しているので、マイナス500億円です。

前者の日本のような状態を「貿易黒字」、後者のアメリカのような状態を「貿易赤字」と言います。

かつて日本とアメリカは貿易収支のバランスが崩れ、「貿易摩擦」を抱えたことがありました。

アメリカは自国があまりにも対日本貿易赤字がかさむので、「日本の経済のあり方にアメリカが口出しをする」という状況にもなっています。

それほど貿易収支は世界のパワーバランスにとっても重要なのです。

また、貿易収支がゼロ、つまり輸出と輸入がまったく同じ場合は「貿易収支均衡」であると言います。

貿易収支の変動要因

この貿易収支の変動は、だいたい次の6つのものが要因となっています。

それぞれの項目に付記しているのは、どのように貿易収支に関係するかのヒントです。

●国内財と外国財に対する消費者の嗜好

→アメリカ国内でアメリカ車よりも日本車の方が人気がある、など

●国内財と外国財の価格

→アメリカ産肉の方が日本産肉よりも圧倒的に安い、など

●国内通貨と交換に外国通貨を買う際の為替相場

→1ドル360円だった1949年に対する2015年の1ドル120円、など

●自国と外国の消費者の所得

→大金持ちの国と最貧国の貿易、など

●国境を越えた財の輸送費

→使う輸送手段や石油価格、など

●国際貿易に対する政府の政策

→輸入関税撤廃、など

日本の経済の国際化

最後に、日本の経済の国際化について議論しておきましょう。

日本の輸出依存度、すなわち対GDPの輸出の比率は、1955年頃の8%程度から上下を繰り返した結果、2013年には14.5%にまで上昇しています。

(より正確に日本経済の国際化を論じる場合は輸入依存度や貿易依存度についても言及する必要がありますが、これらは輸出依存度と似通った数値を示すため、ここでは言及しません。)

さて、この14.5%は高いのか低いのかという点ですが、はっきりと「低い」と言わざるを得ません。

経済学の十大原理「交易はすべての人々をより豊かにする」や「比較優位説」などが正しいとすれば、日本の輸出依存度は不十分なのです。

ヨーロッパの主要国や中国などと比べると、明らかに見劣りのする数字です。(ドイツ40.02%、イギリス21.38%、中国23.7%)

しかし、これは日本の国内消費が極めて高いということでもあるので、一概に悪いとは言えませんが、少子高齢化により人口減が叫ばれる日本にあって、輸出依存度の問題はこれから重要になっていくでしょう。

まとめ

輸出→国内で生産され、海外で販売される財・サービス

輸入→海外で生産され、国内で販売される財・サービス

純輸出→輸出の価値から輸入の価値を差し引いたもの。貿易収支と同義

貿易赤字→輸出より輸入の方が多い

貿易黒字→輸入より輸出の方が多い

貿易収支均衡→輸出と輸入が同額

輸出入、貿易収支を考える際は主語に注意。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長