貨幣市場の均衡

今回は貨幣市場の均衡について説明していきます。

この文章を読むことで、「貨幣市場は何でできているか」「貨幣市場はいかにして均衡するか」について学ぶことができます。

貨幣市場は何でできているか

貨幣市場では貨幣量を取引量、貨幣価値を価格として、需要と供給の関係が成立しています。

この市場では、例えばビールやリンゴの市場価格が決定されるのと同じ構造で、貨幣量と貨幣価値が決定されます。

「物価の安定には貨幣流通量の監視と管理が必要である」という貨幣数量説を理解するために、この貨幣市場について見ておきましょう。

貨幣供給とは

まず、貨幣市場の供給、貨幣供給について考えます。

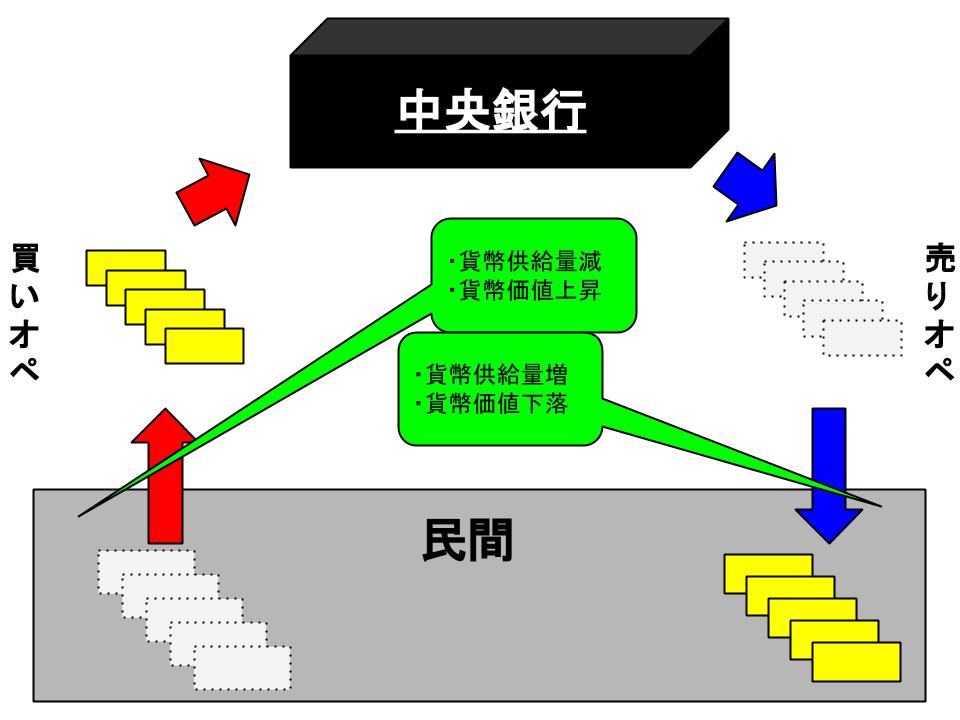

これは中央銀行の公開市場操作(オペレーション)によって左右されています。

オペレーションには「買いオペレーション(買いオペ)」と「売りオペレーション(売りオペ)」の二種類があります。

中央銀行は経済状況に応じてこれを使い分け、市場への貨幣供給量を調節しています。

買いオペとは「国債を買うオペレーション」です。

民間にある国債を中央銀行が買い上げるとどうなるかというと、中央銀行が印刷した貨幣が市場に出回ります。すると、貨幣の供給量が増加します。

さらには、こうして流れた貨幣が少しでも銀行に預金されれば、銀行はそれを元に融資を行います。

そうすると相乗的に貨幣供給量が増加(貨幣乗数)し、市場に影響をもたらします。

逆に売りオペは「国債を売るオペレーション」を意味します。

中央銀行が保有している国債を民間に対して販売すると、市場にある貨幣が中央銀行へと集まります。となれば市場の貨幣供給量は減少するというわけです。

このようにして、中央銀行は貨幣供給量を調節しています。

貨幣需要とは

貨幣需要の意味はそのまま「貨幣に対する需要」なのですが、このように言うと「誰でも貨幣は欲しいだろう」と思う人も多いはずです。

しかし、貨幣需要を厳密に言えば、富を貨幣(流動性の高い交換手段)で保有しておきたいという人々の欲求を指します。

クレジットカードを使いたいとか、ATMが10キロメートルおきにしかないとか、あるいは不動産や車などとして保有したいという人がいるほど、貨幣需要は低下すると考えられます。

利子率は貨幣需要に大きく影響します。

なぜなら、使いもしない100万円を家の金庫に置いておくよりは、1年預ければ100円でも200円でも増える可能性のある銀行に預ける方が得だからです。

「銀行に預けておきたい」という欲求は利子率が上がるほどに上がります。これは不動産や小切手、株券などでも同じです。

しかし、貨幣需要に最も大きな影響を与えるのは「物価水準」です。

コンビニに行っておにぎりを買いたいのに、自分の手元に株券しかなければ、いくらそれが1000万円の価値があってもそこではおにぎりは買えません。

物価水準が上がり、交換手段としての貨幣がより多く必要になる状況になれば、誰しもが多くの貨幣を求めるようになります。

このように、貨幣需要は主に利子率や物価水準によって左右されています。

貨幣市場はいかにして均衡するか

貨幣市場の均衡を考える際に、重要なのはその「考察期間」です。

短期であれば利子率に敏感に反応しますが、長期となると他の財・サービスと同様「需要と供給が一致する物価水準」へと市場が調整してくれます。

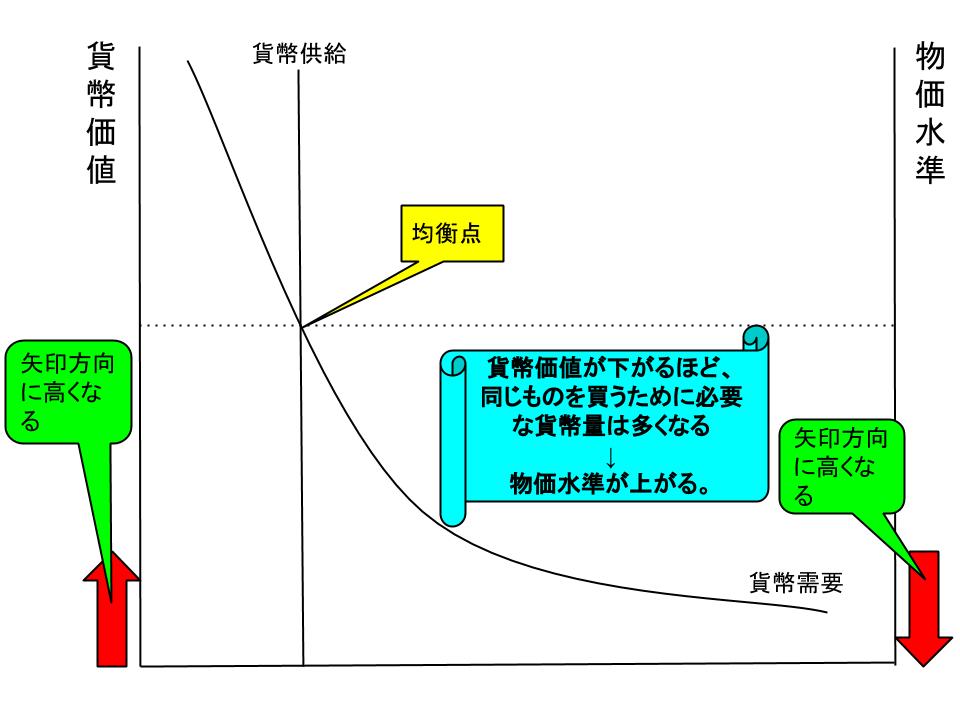

上図は貨幣市場の構造を座標平面で示したものです。物価水準がグラフの上に行くほど低くなる点に注意して見ていきましょう。

貨幣供給は中央銀行によって固定されるため、垂直のグラフになっています。

対して貨幣需要は、貨幣価値が低くなり、買い物のためにより多くの貨幣が必要になると需要量を増やします。

逆に貨幣価値が高くなり、少しの貨幣で買い物ができるようになれば需要量は減少します。

貨幣市場の均衡

貨幣市場は、他の市場と同じ需要(=貨幣需要)と供給(=貨幣供給)によって成立しています。

貨幣供給は中央銀行による公開市場操作で決定され、貨幣需要は利子率や物価水準によって決定されています。

物価水準が高くなると、買い物あたりに必要なお金が必要になるので貨幣需要量は増加し、物価水準が低くなると買い物あたりに必要なお金は減少するため、貨幣需要量は減少します。

貨幣供給量は中央銀行の操作に大きく影響されるため、座標平面上では垂直のグラフとして示されます。

まとめ

貨幣市場は貨幣需要と貨幣供給で出来ており、均衡貨幣量=取引量と均衡貨幣価値=価格が決定される。

貨幣供給は中央銀行のオペレーションにより決められる。

貨幣需要は利子率や物価水準によって左右される。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長