短期の経済変動

今回は短期の経済変動について説明していきます。

この文章を読むことで、「短期変動を分析する際に必要なこと」について学ぶことができます。

私たちが知りたいこと

「経済は時間が経つにつれて変化する」と言うのと、『平家物語』が冒頭で「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」という文言の間には、何の違いもありません。

時間が経てば何もかもが変わっていくのは世の理。それは経済においても同じです。

私たちが「短期の経済変動」と言うときに知りたいのは、「どうして変わるのか」「何によって変わるのか」という点です。

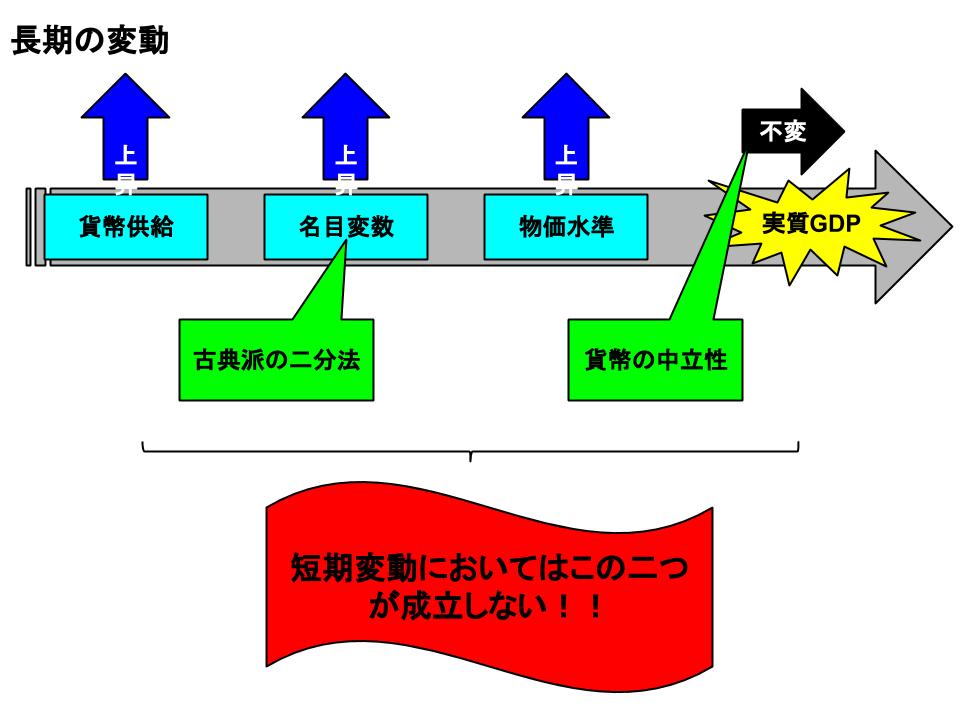

これを説明するためにはまず、古典派の経済学が言う「二分法」と「貨幣の中立性」という二つの原則から脱却する必要があります。

古典派が言いたいこと

古典派がこの2つの原則で言いたいことの1つは、「貨幣はヴェールである」という格言に現れています。

古典派の二分法とは、経済上の変数(価格や利子率、GDPなど)を「名目変数」と「実質変数」の二つに分けて考える方法を指します。

古典派の二分法を用いると、貨幣供給が増加すると名目変数には影響が出るものの、実質変数には影響が出ません。このような貨幣の性質を貨幣の中立性と言いました。

これを簡単な例でおさらいをしておきましょう。

【例題1】

政府はあるとき、「経済を良くするには貨幣供給を急増させればいいんだ!お金があればみんな幸せになるはずだ!」と言って、同盟国から譲り受けたV?22航空機(オスプレイ)から現金を全国にばらまきました。

さて、これによってこの国の経済には何が起きるでしょうか。

<解説>

古典派の説明に基づけば、この国民が幸せは一時的なものです。

確かに、貨幣供給が急増した当初は国民の名目GDPは増加するでしょう。収入が増えたことで彼らは投資や消費をするからです。

しかし、このようなバラマキ政策では国の生産性を向上させることはできません。

であれば、市場の需要増加に伴って市場の供給は単純に増加し、価格も上昇します。

すると、結局は家計への負担はバラマキ前と同じ水準になるため、国民の幸せな状態はあっという間に終息します。

すなわち、物価水準を上げるだけなので実質GDPには影響は出ないのです。

古典派の考え方に基づけば、名目変数というヴェールは取っ払ってしまい、その奥にある実質変数について分析しなければ何の意味もないというわけです。

短期経済で起きていること

確かに実際にこのような政策が講じられても、長期的に見れば実質GDPには影響が出ず、名目GDPだけが増加しただけという結果に終わるでしょう。

しかし、短期的(1年〜2年)に見ればどうでしょうか。

これは古典派の考え方に基づいている限りは、「そんなこと瑣末な問題でしかないさ」とうやむやにするほかありません。

古典派が「二分法」と「貨幣の中立性」を説くときに説明できるのは、「長期的な経済の世界」でしかないのです。そこに1年や2年の短い期間を説明する理論はありません。

毎年の数値の変化を見る場合には、名目変数と実質変数の間には確かに密接な関係があり、その時点では「古典派の二分法」も「貨幣の中立性」も成立しなくなるのです。

先ほどの例で言えば、10年のスパンで変動を観察すれば、名目GDPは上昇していても実質GDPには変化が認められないかもしれません。

しかし、1年のスパンで観察した場合には、一時的にであれ実質GDPの増加が認められるのです。

これを論理的に説明するためには、もはや古典派の用意した理論では間に合いません。新しいモデルが必要なのです。

これには多くの場合「総需要と総供給のモデル」が用いられます。

短期の経済変動

名目変数と実質変数を分けて考える「古典派の二分法」と、貨幣供給の増減が実質変数には影響を及ぼさないという「貨幣の中立性」は、長期の経済に関しては有益な分析ができます。

しかし、短期変動になるとこの二つの前提はもはや用をなさず、名目変数と実質変数をつなぎ合わせる新たな考え方が必要となります。

まとめ

<古典派が言いたいこと>

古典派の二分法→名目変数と実質変数を分けて考えるべきだ。

貨幣の中立性→貨幣供給を増加させても名目変数には影響があるが、実質変数には影響がない。

<古典派が言えること>

「古典派の二分法」と「貨幣の中立性」は長期的な観察においては有益な分析が可能である。

<経済の短期変動を説明するには>

「古典派の二分法」と「貨幣の中立性」から脱却し、新たなモデルを適用する必要がある。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長