生産者余剰

今回は生産者余剰について説明していきます。

この文章を読むことで、生産者余剰の概要や測定方法について学ぶことができます。

生産者余剰を考える

資源配分の経済的福祉への影響力を考える厚生経済学において、消費者余剰とともに重要な概念が生産者余剰です。

これは、売り手がコストと価格を照らし合わせて、財・サービスの実際の価格からそれを売ってもいいと思う価格=受取許容額を差し引いた金額を言います。

この受取許容額は、原料などの物質的な費用の他に「機会費用」も含みます。

生産者余剰を得られるときに私たちは売ろうとし、逆に受取許容額を下回るようなら売りません。

また、受取許容額と価格が等しい場合には、売るか売らないかを悩みます。

これは、経済学的には「売ってお金を得るのと、売らずに財を手元に残すのは、同じ価値を持つ」と判断するからです。

受取許容額とコスト

受取許容額とコストの関係について考える時、覚えておかなくてはならないのは「コスト(費用)とは何か」ということです。

この費用は、原料や道具・機械などにかかるコストばかりを意味するわけではなく、その財・サービスを売ることによって失うすべてのものを意味します。

つまり機会費用です。

これを加味する限り、仮に原料や道具にかかるコストが同じでも、市場では競争が起こり得ます。

生産者余剰の測定

生産者余剰の測定は前述の通り、実際の至上価格から受取許容額(費用)を差し引きます。

仮に、売り手が1500円で売ろうと思っていた財が2000円で売れた時、彼は500円の生産者余剰を得たと言います。

市場全体の生産者余剰を考えるには、単純にそれぞれの生産者余剰の総和を求めるだけです。

先ほどの財に関して、一方で1000円で売ろうと考えている売り手がいたとすると、その売り手は1000円の生産者余剰を得たことになります。

この2者の市場における総生産者余剰は1500円です。

では、ここまでの流れについて具体例で確認しておきましょう。

【例題】

Xさんは家の本が溢れてきたので整理したいと思い、町の木工業者に本棚を依頼しようと思いました。

町には4つの木工業者がいたので、Xさんはその中で最も安い業者に頼むことにします。

このXさんの申し出に対し、図面を見たA製作所は45000円で作れると考えました。対してB製作所は40000円、C製作所は30000円、D製作所に至っては25000円で作れると考えます。

競売は高い価格から始まるとすると、この競売はどのような様子になるでしょうか。

<解説>

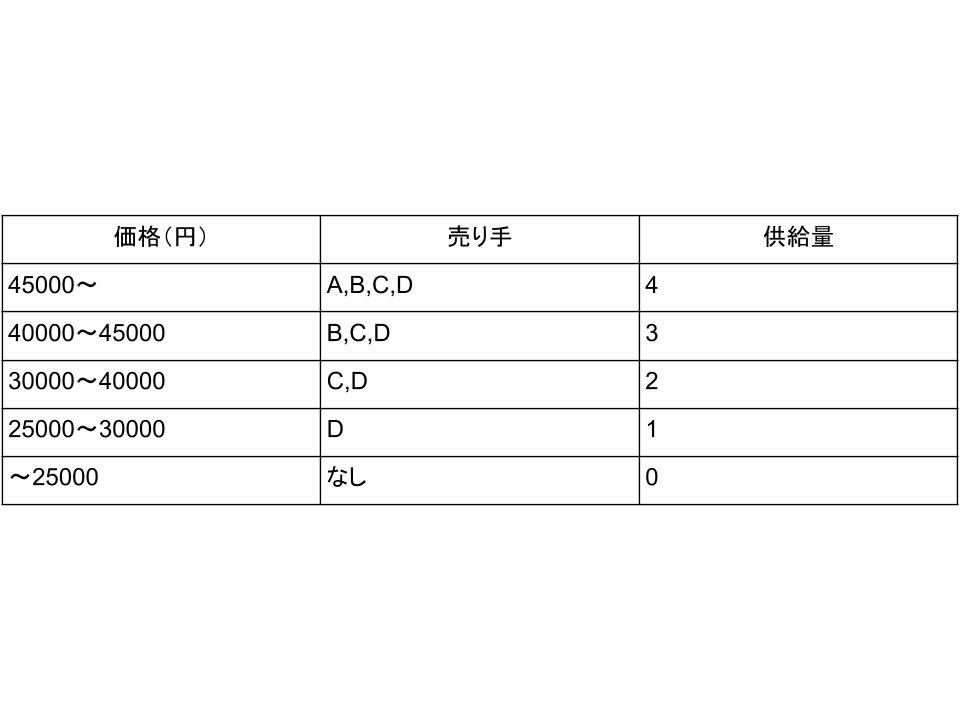

この時の各製作所の受取許容額は以下の通りです。

A:45000円 B:40000円 C:30000円 D:25000円

Aは落札価格が45000円以下になると競売から降ります。それでは採算が取れないと判断するからです。

しかし、Aが降りても40000円になるまでは競売は3人で行われます。

値段が順調に下がっていけば、落札価格が30000円を切った時点でDが作成を請け負うことになります。

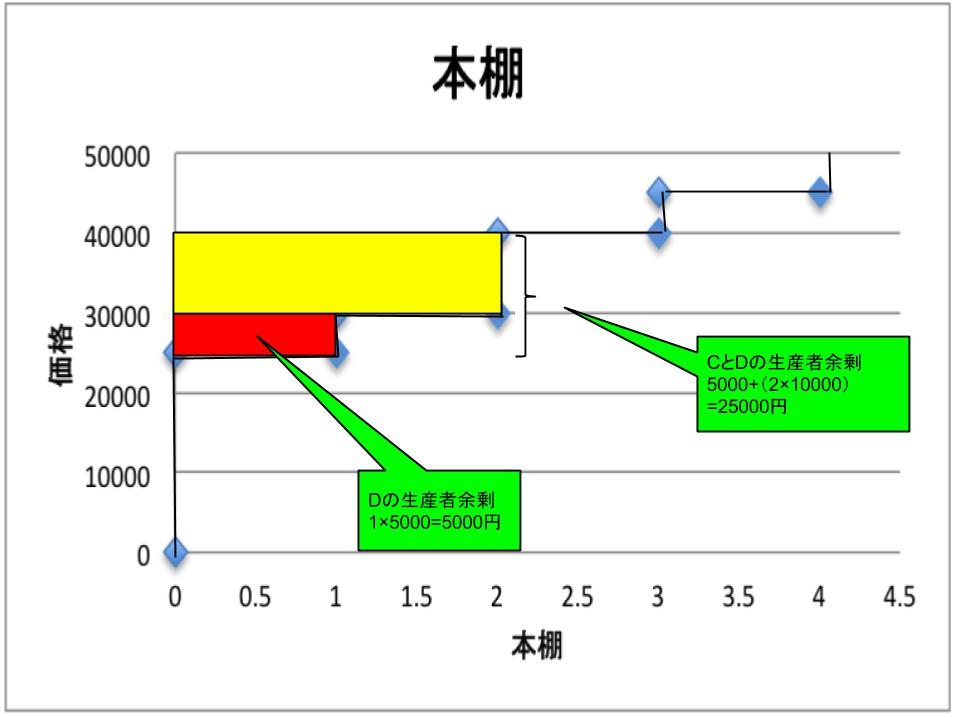

仮に、その時の価格を30000円ジャストだとすると、Dの生産者余剰は5000円です。

また、Xさんの気が変わって、「それぞれ異なった趣向で2つの本棚が欲しいので2つの業者に発注するよ」と言い始めたとします。

すると、この競売は40000円を切ったところで終了します。

なぜなら、その時点で残る生産者がCとDの2社だけになるからです。

この時の生産者余剰はCが10000円、Dが15000円なので、総生産者余剰は25000円となります。

この例を本棚が3つ、あるいは4つの時を加えて供給表と供給曲線に表すと次のようになります。

価格と余剰

通常の市場では、このようにごく限られた生産者しかいないという状況は稀です。

そのため、前掲のような階段状のような供給曲線にはなりません。階段はそれぞれの受取許容額に対応して上がっていきます。

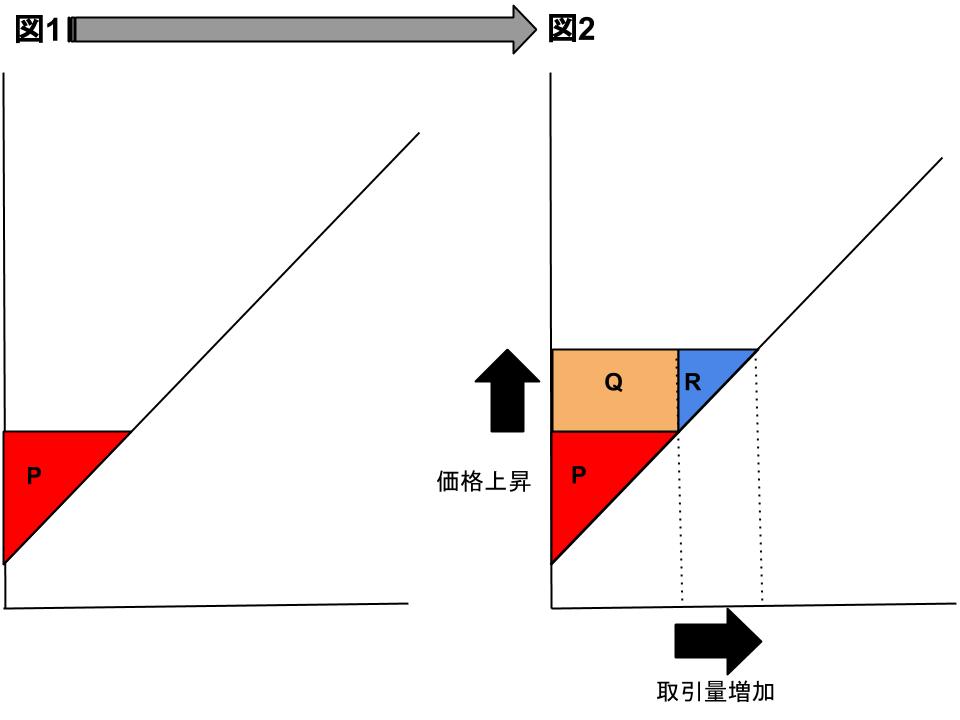

であれば、市場に無数の生産者がいた場合、その階段は極めて小刻みになっていって最終的には下図のような滑らかな曲線になります。

この場合の価格の変動と生産者余剰の関係を考えてみましょう。

図1における生産者余剰は三角形Pです。

供給曲線は生産者の受取許容額を示しているため、市場価格よりも下で、供給曲線より上の面積がすなわち生産者余剰となります。

図2のように価格が上昇すると、生産者余剰はP+Q+Rの総和になります。

このうち四角形Qは、図1の価格の時にすでに生産者余剰を得ていた売り手が、価格の上昇に伴ってさらに獲得した余剰を示します。

対してRは、図2の価格になって初めて生産者余剰を得た、新たな売り手の余剰を示します。

生産者余剰の拡大は善か悪か

上図を見る限りでは、生産者余剰を拡大することは売り手の経済的福祉を向上させると言えます。

価格が低い時よりも高い時の方が儲けが大きくなるからです。

仮に、政策立案者が売り手の利益を尊重するのであれば、生産者余剰拡大のための政策は善となります。

しかし、政策立案者が売り手の利益を尊重しない場合も考えられます。

例えば、それは公害を伴う事業を企業が展開しているケースです。

事業の展開は確かに企業の利益拡大になりますが、それは社会の経済的福祉の向上とは正反対です。

したがって、このとき政策立案者は「生産者余剰の拡大と経済的福祉は無関係である」と判断します。

生産者余剰とは

生産者余剰は厚生経済学の問題となる概念のひとつです。

実際の受取価格から受取許容額を生産者余剰と呼び、売り手はこの金額を基準として取引の検討をします。

価格が上昇すると生産者余剰は増加しますが、これは厚生経済学的には基本的に正しいと考えられます。

まとめ

受取許容額→生産者が売ってもいいと思う価格

生産者余剰→実際の受取価格から受取許容額を差し引いた金額

生産者余剰の測定方法→座標上において実際の受取価格よりも下で、かつ供給曲線よりも上の面積

原則的に生産者余剰の増加は経済的福祉の向上につながる

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長