経済学とは

今回は経済学について説明していきます。

この文章を読むことで、「経済学の概要」と「経済学と経営学の違い」などについて学ぶことができます。

経済学とは何か

「経済を学問する」という時、どのようなことを思い浮かべるでしょうか?

テレビのニュースでは毎日のように「日本の株価が値上がりした」「日経平均株価が下落し……」などと言っていますが、これらをどう考えるかも「経済学」の範疇です。

あるいは「消費者物価指数」や「需要と供給」といったキーワードも、経済学の中の言葉です。

この私たちの生活とは切っても切れない関係にある「経済学」とはいったい何なのでしょうか?

経済とは、経済学とは

まずこの学問が学問するところの、「経済」とは何なのかを考えましょう。

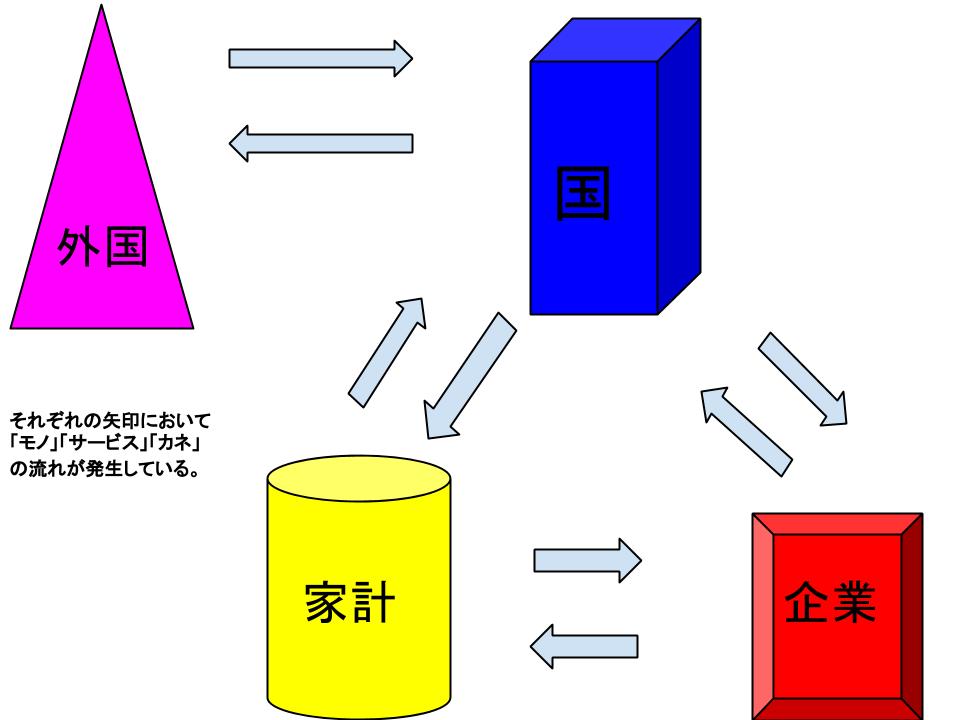

全ての経済行為は「モノ」「サービス」「カネ」の流れが大前提です。最初にこのことをしっかりと理解しておきましょう。

そしてこの経済行為がどのような法則やメカニズムをもって行われ、どうにかしてその動向を予測しようとするのが「経済学」です。

経済は3つの大きなファクターによって成立しています。

それは「国」、「企業」、そして「家計」です。

この3つの間で行われる「モノ」「サービス」「カネ」の流れを「経済」と呼びます。これは規模の大小に関わりません。

グローバル経済が主流になりつつある昨今では、この3つのファクターの他に「外国との貿易」というファクターが加えられ、より大きく複雑な「経済」が成立しています。

また、モノ・サービスとカネの交換によって行われる経済行為は「実体経済」と呼ばれて身近なものですが、対してカネとカネの交換によって価値が生まれる「マネー経済」というものもあります。

株式の売買やデリバティブ取引などの他に、預金による利子の発声などもこのマネー経済に含まれます。

また、「資源の管理・分配」ということを考えるのも経済学です。

世の中には多くの資源があります。

すぐに思いつくものと言えば石油や天然ガスなどエネルギー資源やダイヤモンドや金などの鉱物資源ですね。

それ以外にも食料や衣服、家や土地、自動車などの財・サービスも社会が保有する資源ということができると思います。

しかし、このような資源は無限にあるわけではありません。

常に有限であり、そのために世界では希少な資源をめぐって戦争が起こることがあります。

したがって人々が手に入れたいと思う資源や財・サービスが世界中の人々に均等に分け与えられることはありません。

このように人々が望む資源を全て手に入れられないことを「希少性」といいますが、その希少な資源をいかに管理し分配していくのかを考えるのも経済学なのです。

経営学との違い

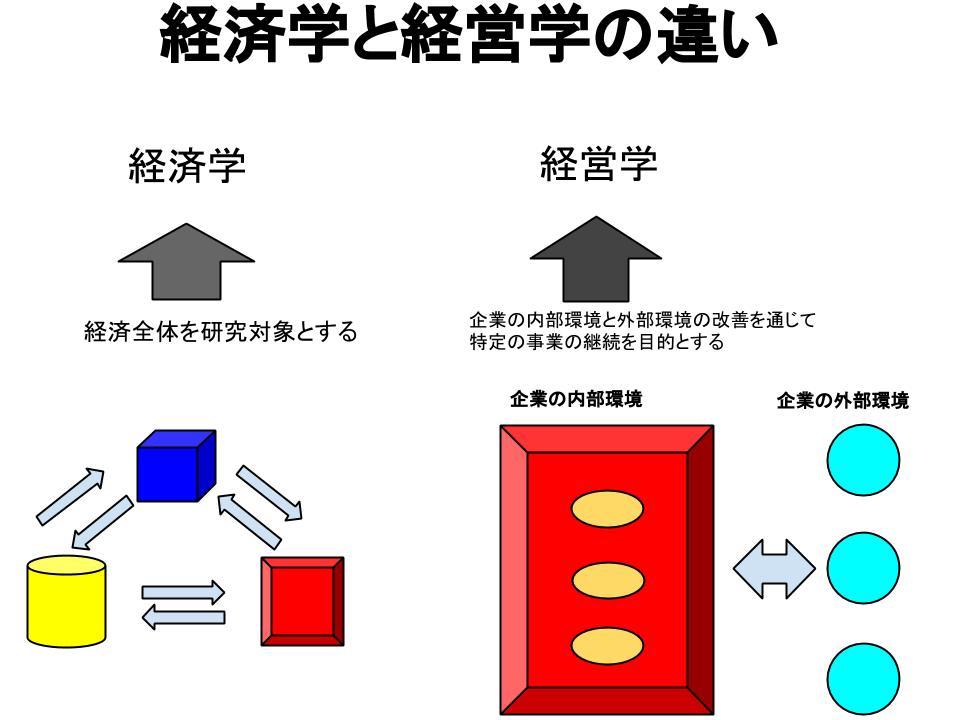

少し目先を変えて、よく似た名前の学問である「経営学」との違いについて考えましょう。

先ほどと同じように、経営とは何かという問いから始めましょう。

経営学と言えば近年話題になり、再発見されたピーター・ドラッカーが有名です。

彼の場合は経営学者の立場からの著述ですが、他にも各業界の経営者たちが実体験をもとにそれぞれの経営論を本にして著しています。

これらを一読してもわかるように、経営とはある特定の事業をいかにうまく運営するかが目的となっています。

そこには商品開発や人材教育などの企業内部に関するものもあれば、新規参入事業者や顧客等の調査など企業外部に関するものも含まれますが、そこには必ずしも「モノ」「サービス」「カネ」の流れが発生しているとは限りません。

経営学と経済学とはその点で前提からして違うのです。

すなわち「経営学」とは、特定の組織内部を内部環境と外部環境に基づいてマネジメントするための学問であり、「経済学」とは経済そのものをマネジメントしようとする学問なのです。

【例題】

ではここでケーススタディを通じて経済・経済学と経営・経営学の違いを具体的にイメージしておきましょう。

<例>

[1]小学生のA君が地元のコンビニに駄菓子を買いに行きました。

彼のお気に入りの駄菓子の値段は[2]税込108円。

コンビニの店長も顔見知りで、「こんにちはA君」と挨拶もしてくれます。コンビニの店長の最近の悩みは業績不振です。

[3]3か月前にライバル店が出店してからの売り上げが思わしくありません。

そこで[4]売り上げのいい商品を仕入れたり、滅多に売れない在庫を処分したりもしています。

またサービスレベルを向上するために接客サービス担当を従業員の中で決め、接客技術の向上にも努めています。

でもなかなか結果が出ません。「はあー」と思わずため息も出ます。

「店長、これください」A君のその声に、憂鬱な表情を引っ込め、「いつもありがとう」と笑顔で言いながら、店長はまたしても心の中で嘆息するのでした。

<解説>

この一連の流れを、経済と経営の視点で見ると以下のようになります。

[1]このA君の買い物は経済行動です。

仮にこれがかの有名なウォーレン・バフェット氏が行う1兆円の投資であっても、経済行動という点ではA君の行為と何ら違いはありません。

これは家計から企業へのカネの移動であり、企業から家計へのモノの移動です。

[2]消費税は国が等しく全国民に課している税金です。

A君が支払ったこの8円の消費税はコンビニを通じて納税されます(間接税)。

この時の企業から国へのカネの移動、国から企業・家計へのサービス(公共サービス)の移動も経済行動です。

[3]これは経営的視点です。自店舗の事業の継続性と深く関わっているからです。

この場合のライバル店を企業の外部環境と呼びます。

[4]こちらも経営的視点です。

他にも広告をうったり、キャンペーンをしたり、顧客の満足度調査をするのも経営的手法です。

この場合の売れない在庫や、仕入れ精度の向上、サービスレベルアップ施策などは全て企業の内部環境に属します。

[1]や[2]のような行動の法則性(例えばA君の経済行動を駄菓子の需要と供給の観点から根拠づける、など)を考えるのが経済学です。

対して[3]と[4]のようにどうしたら事業の安定性が得られるのかを理論化しようとするのが経営学です。

身近な買い物にも経済や経営の視点が隠れているのです。

経済学は意思決定のための学問

経済学はつまるところ、意思決定をするための学問と言えます。

目の前に起きている経済的事象をより客観的、論理的観点から分析し、法則性を見出し、それをもとに自分の経済行動を決定します。

そのための材料を揃えるのが経済学と言えます。

先ほどの例で言えば、A君のような顧客を捨てて、より利益が見込めるサラリーマン層を獲得するための対策を講じるのか、あるいは現状を維持するのか、その意思決定をする際に用いられるのが経済学の理論なのです。

以下では経済学的視点から意思決定を行っている例を紹介します。

<例>喫煙者のいない未来を考える

昨今健康被害が多いと言われる「たばこ」ですが、このたばこへの需要を減らすにはどうしたいいのかを考えるときにも経済学は役に立ちます。

需要を減らす方法には次の二つが考えられます。

1つ目はテレビCMなどの広告を使って「たばこは体に良くない」と宣伝することで、「たばこを吸いたくない」と消費者に思わせ、直接的に需要を減少させる方法。

あるいは2つ目の方法として、たばこ税を引き上げるということも考えられます。

たばこにおける需要と供給を考えるとき、経済学の原理に基づけば、現在の価格よりもたばこの価格を引き上げれば需要は減少します。

経済学は数理モデル(数字を入れるだけでどのような効果が見込めるかを計算できるモデル)を使って、このどちらの方法がよりたばこの需要を減らせるかを分析します。

こうして経済学によって用意された判断材料をもとに、どちらか1つの方法をとるのか、あるいは両方をとるのかを人間が決定するのです。

場合によってはわざわざ数理モデルを持ち出さなくとも理解できるものもあります。

しかし、経済というのは時々刻々と変化する生き物のようなものです。

そのような対象を「できるだけ確実に」捉え、自分の目的のために最適な意思決定をするためには、非常に複雑な要素をできるだけ数多く想定した理論が必要になります。

これにはどうしても経済学が必要になるのです。

まとめ

経済学は「モノ」「サービス」「カネ」の流れの法則性を考える学問です。

これに対して経営学は特定の企業や組織に分析対象を絞り、経営戦略や人的資源などといった観点から、企業の意思決定をサポートする学問です。

一見すると経営学の方がより実践的で、経済学が虚学(役に立たない学問)であるように見えます。

しかし、たばこの例などを見てもわかるように、経済学の数理モデルなどを用いた普遍的な分析手法は、ビジネスの様々な局面で大きな価値を発揮します。

経済学を端的に言い表せば、人々がどのように希少な資源を管理・分配するのかを研究し、そのためにどのような意思決定をするのかを考える学問、このように言えるでしょう。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長