貨幣の流通速度と数量方程式

今回は貨幣の流通速度と数量方程式について説明していきます。

この文章を読むことで、経済学における貨幣の流通速度について学ぶことができます。

経済学における速度

「速度」というと日常生活では物理的な意味、つまり走る速度や投げる速度を意味します。

しかし、経済学においては少し意味が違います。

「貨幣の流通速度」というとき、貨幣が経済のなかを財布から財布へ移動する平均的なスピードを意味するのです。

貨幣の流通速度

貨幣の流通速度を示す式はこちらです。

V=(P×Y)/M

Vが速度(Velocity)、Pが物価水準(GDPデフレーター)、Yを生産量(実質GDP)、Mは貨幣量です。

貨幣の流通速度は、物価水準に生産量をかけた数字(名目GDP)を貨幣量で割った数字、ということができます。

これでは今ひとつイメージしにくいと思うので、具体例を見ておきましょう。

【例題】

ある経済はすべての生産をラーメンに注ぎ込んでいます。

1年間に100万杯のラーメンを作るこの経済において、ラーメン一杯は500円です。

この場合の貨幣量を500万円とすると、貨幣の流通速度はどのような値を示すでしょうか。

<解説>

前述の式にこの経済の数値を当てはめると、次のようになります。

V=(500円×100万杯)/500万円=100

年間5億円をラーメンに使うこの経済の人々が500万円の貨幣量で5億円分の消費を行うには、貨幣の持ち主を100回変える必要があるというわけです。

貨幣量が5000万円に変われば10回、1億円なら5回です。

貨幣量が多ければ多いほど、移動する速度が遅くても実現できる経済規模は大きくなります。

貨幣数量方程式

前掲の式の両辺にVをかけて変形すると、次のようになります。

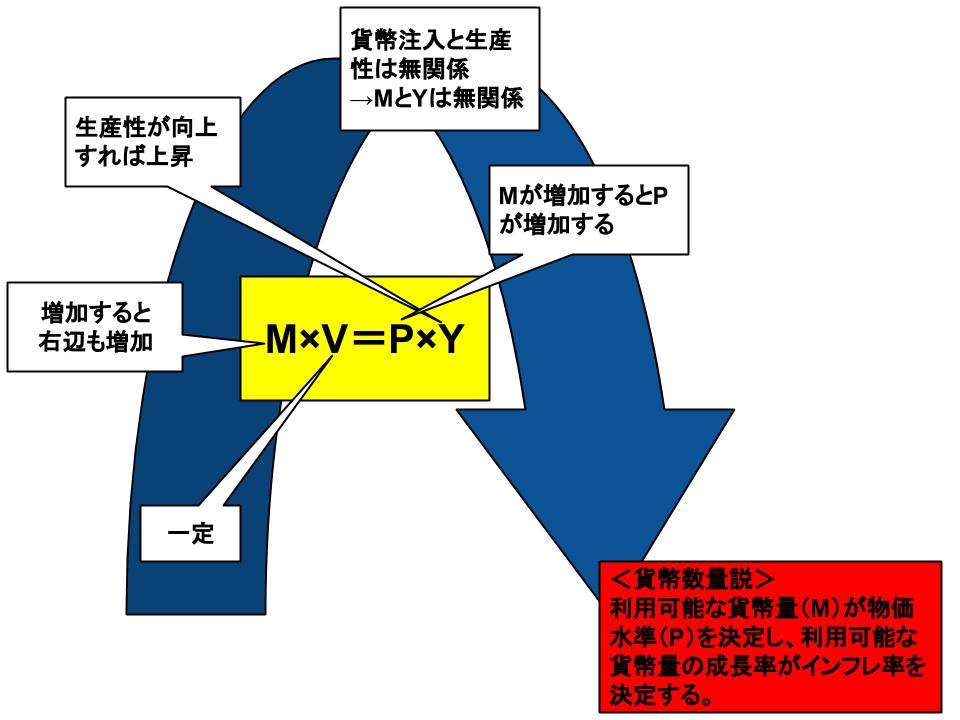

M×V=P×Y

「貨幣量に貨幣流通速度をかけたものは、物価水準に生産量(実質GDP)をかけたものと等しい」という意味です。

この式を「貨幣数量方程式」と呼びます。

貨幣数量、すなわちMが増大するとき(貨幣注入)、この方程式が成立するにはVかPかYのいずれかが変動する必要があることがわかります。

Vは低下する必要がありますし、PかYは増加する必要があります。

このことは簡単な数字を入れればすぐに理解できるでしょう。すべての値を1とすると、貨幣数量方程式は次のようになります。

1×1=1×1

この時、Mだけが2になったとします。

2×1=1×1(不成立)

この式を成立させるためには、左辺の1が1/2になるか(貨幣速度の低下)、右辺のいずれかの1が2になる必要があります(物価水準か生産量の増加)。

実際の経済での貨幣の流通速度

ここまで見てきた貨幣流通速度ですが、実際の経済ではどういった変化をみせるのでしょうか。

日本やアメリカなどの先進諸国は、この数十年間で急速な経済成長を遂げています。

そのため、名目GDPや通貨供給量に関しては何十倍も増加しています。

しかし、統計などを見ると貨幣の流通速度には大きな変化が見られません。

したがって実際の経済において、前掲例のような急速な流通速度の変化は起こらず、概して誤差の範囲内ということができます。

貨幣数量説とは

ここで、改めて貨幣数量説について考えておきましょう。

「利用可能な貨幣量が物価水準を決定し、利用可能な貨幣量の成長率がインフレ率を決定する」が貨幣数量説の定義でした。

貨幣流通速度が一定であると仮定すると、M×V=P×Yより、中央銀行による貨幣供給量(M)が増加するとその分名目GDP=P×Yは増加します。

もちろん、Mが減少すればP×Yも減少します。

ところで、実質GDP(Y)は労働や物的資本、人的資本などの生産要素と生産技術によってほぼ決まります。生産性が高いほどYの値は大きくなります。

しかし、中央銀行による貨幣注入は生産性とは無関係なので、MとYの値には相関関係はありません。

ということは、貨幣供給量の変化はダイレクトに物価水準(P)に影響します。

仮に通貨供給量を急激に増加させると、市場は急激に物価水準を上昇させる、つまり高率のインフレーションを引き起こすのです。

すなわち「利用可能な貨幣量が物価水準を決定し、利用可能な貨幣量の成長率がインフレ率を決定する」というわけです。

まとめ

貨幣の流通速度→貨幣が経済のなかを財布から財布へ移動する平均的なスピード

<貨幣の流通速度>

V=(P×Y)/M

V(Velocity):速度

P(GDPデフレーター):物価水準

Y(実質GDP):生産量

M:貨幣量

<貨幣数量方程式>

M×V=P×Y

実際の経済では貨幣の流通速度はほぼ一定。

貨幣流通速度は一定→貨幣供給量の増加は名目GDPの増加

→貨幣注入は生産性には無関係

→貨幣供給量の変化は物価水準の変化に直結する

→通貨供給量の増加はインフレーションにつながる

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長