短期の総供給曲線が右上がりの理由

今回は「短期の総供給曲線が右上がりの理由」について説明していきます。

この文章を読むことで、「短期における物価指数と総供給量の関係」「なぜ物価水準が総供給量に関係するのか」について学ぶことができます。

短期における物価指数と総供給量の関係

長期の総供給曲線については古典派の二分法が適用できるため、物価指数が変動しても産出量を変化させることはありませんでした。

しかし、短期の経済変動に対して古典派の二分法が通用しないとすれば、短期の総供給曲線は垂直ではなく、一定の傾きを持っているはずです。

では、どちらに傾くのかといえば、右側、すなわち右上がりの曲線を描くことになります。

つまり、短期においては物価指数が産出量に影響を及ぼすのです。

なぜ物価水準が総供給量に関係するのか

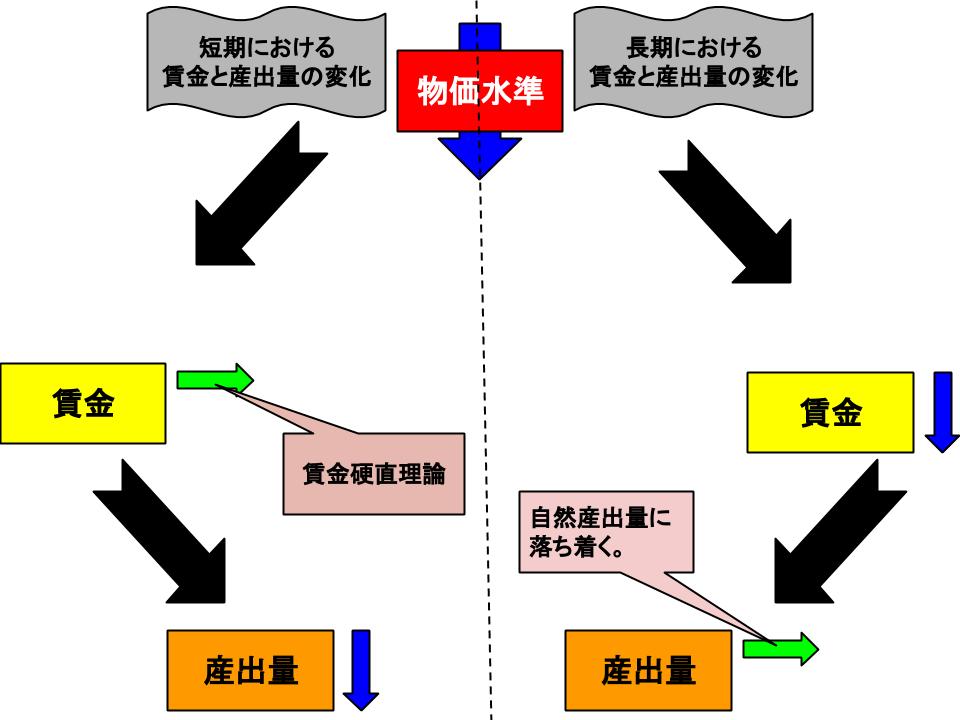

では、一体どのような構造で物価指数は短期の総供給曲線に影響を及ぼすのでしょうか。

これは、端的に言うと、「経済における実際の物価水準が人々の期待する物価水準からズレると、その分供給量はあるべき水準=長期的な供給量水準(自然産出量水準)からズレていく」ということができます。

人々が思うよりも物価水準が高くなればその分産出量も増加し、人々が思うよりも物価水準が低くなればその分産出量は減少するのです。

これだけでは説明が不十分なので、より具体的に短期の総供給曲線に物価水準が関わっていく様子を見ておきましょう。

硬直賃金理論

初めに見るのは「硬直賃金理論」です。

これは簡単に言えば「賃金はすぐには調整されない」という理論です。

仮に物価水準が上昇したとしても、それと時を同じくして賃金の水準が物価水準に合わせて上昇するわけではありません。

制度や手続きの関係上、物価が上昇してからしばらくの期間を経てのち、賃金は適正な価格に調整されます。

【例題1】

ある企業では、1年前に「来年の物価水準はきっと今を100としたら110になるぞ」と予想しました。

そこで、景気好転に向けて生産体制を整備するべく、新しい従業員を雇い入れることにしました。

その時入社した従業員の給料は、これから景気が良くなることも考慮した上で、1ヶ月20万円に設定しました。

ところが1年後、その国の物価水準は1年前と比べると95にまで下がってしまいます。

経営者は慌てふためいて事業計画を見直し、雇用者を解雇する目算を立てますが、だからといって労働者保護をうたった法律があるため「明日から来なくていいよ」というわけにもいかず、それからしばらくは月給20万円の2年目の社員を抱え続けたのでした。

<解説>

企業の雇用契約の内容にもよりますが、例えば1年や2年、3年といった単位で賃金の見直しをするような契約をしていれば、その期間は賃金を上げることもなければ、下げることもできません。

すると、短期での突発的な物価水準の変動には対応できないのです。

このように賃金が短期の経済変動に対して柔軟性を欠く性質を指して「賃金硬直理論」と言います。

これが総供給曲線にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

すなわち、物価水準が期待よりも下回った時には企業は儲けが少なくなるために産出量を減らし、逆に物価水準が期待よりも上回った場合は作れば作るほど儲けられるため、産出量を増やします。

すると、前図で見たように右上がりのグラフとなります。

では、今例に挙げた企業の5年後(長期)はどうなっていると予想できるでしょう。

経営者側からすれば、儲けが出ていないので従業員に賃金交渉をしたり、解雇を打診したりするでしょう。

初めのうちはうまくいかないかもしれませんが、その手続きを続けていればいずれは物価水準に合わせて賃金が下降し、最終的には自然産出量水準に落ち着くことになります。

つまり、この賃金硬直理論による総供給曲線の傾きは、「長期においてはまた垂直に戻る」というわけです。

硬直価格理論

二つ目の理論が硬直価格理論です。この場合の硬直は「硬直賃金理論」のときと同じ意味です。

つまりこの理論は、「短期の経済変動に対して一部の財・サービスの価格はすぐには調整されない」という理論です。

物価水準が10%上昇しても、次の日から全ての価格が10%上昇することはありません。

徐々に調整されていくか、または「メニューコスト」というコストを考慮して、価格の引き上げ自体をしないという場合もあります。

【例題2】

とある国では過度な安売り合戦を防止するために、全ての企業に対して期首時点で自社の製品の販売価格を公表するべしという規則を設けています。

しかしある年、突然その国の物価水準が上昇します。

この経済変動を受けて即座に物価水準に合わせた修正価格を公表し直した企業もあれば、「ウチはこの間価格を変更したばかりで、まだカタログもチラシも配り終えていない。それに全国にある店舗全ての値札の貼替えも終わったばかりだ。今回は値段据え置きでいくぞ!」と全社員に通達を出した経営者もいました。

<解説>

この経営者が言う「カタログやチラシ、値札の貼替え」といった価格変更に伴う様々なコストのことを「メニューコスト」と呼びます。

物価水準は上昇しているので、この企業が据え置きにした価格は経済の適正価格よりも低い水準の価格です。

他の企業の中には経済変動に合わせていち早く価格を引き上げている企業もあるわけですから、消費者からすれば据え置き価格の企業の方が魅力的です。

すると、この企業の売り上げは一時的に増加します。

これを受けて据え置き企業は雇用や生産を増加させるため、結果的に経済全体の総供給量は上昇します。

これはそのまま逆の状況にも当てはめられます。

物価水準が下がって、すぐに価格を引き下げる企業もあれば、そのまま据え置きにする企業も存在します。

据え置きにした企業は適正価格より高い価格設定なわけですから、売り上げは下がり、雇用も減らし、生産量も削ります。結果、産出量は減少します。

ここでもまた、総供給曲線は右上がりの軌跡を描きます。

しかし、この状況もいずれは変わっていきます。

メニューコストを理由に価格をそのままにしていた企業も、いつかは価格を引き上げますし、価格を引き下げられなかった企業もいつかは引き下げざるを得ません。

すると、結果的には名目変数である物価水準だけが変動し、実質変数では変動がない状態になるため、この時の総供給曲線は垂直となります。

誤認理論

最後に紹介する理論は、極めて人間的な現象を理論化したものです。

「本当は経済全体で物価が変動しているのに、限定的な財の価格だけをみて、その財の価格だけが変動していると「誤認」することによる総供給曲線への影響」を示します。

供給者はこの誤認を元に雇用量を増減させたり生産量を増減させたりするので、自然産出量からズレていってしまう、というわけです。

例えば物価とともに労働者の賃金が低下したとします。

しかし、この物価の低下に対して労働者が気づかずに「賃金だけが下がっている」と考えると、彼らは労働供給量を低下させるかもしれません。

すると、短期においては物価の低下にともなって労働供給量が減少するため、その時総供給曲線は右上がり(左下がり)になります。

しかし、供給者はいずれこの誤認に気づき適正価格に戻すため、長期においてはこのズレは相殺されます。

短期の総供給量を求めるには

産出物の供給量=自然産出量水準+α

α:(実際の物価水準−期待物価水準)

短期の総供給量の変動を数式で示すとすれば、上のようになります。

これはつまり、「期待と現実のギャップの分だけ自然産出量水準からズレる」ということを示しています。

しかしこれまでみてきたように、長期においてはズレは解消され、古典派の二分法が成立するようになります。

まとめ

短期の総供給量→物価水準と産出量が影響関係にある。

産出物の供給量=自然産出量水準+α

α:(実際の物価水準−期待物価水準)

硬直賃金理論→賃金はすぐには調整されない

硬直価格理論→一部の財・サービスの価格はすぐには調整されない

誤認理論→経済全体の物価変動を限定的な財・サービスのみの物価変動と誤認する

全ての理論に共通するのは「長期になればその影響がなくなる」という点

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長