国際的フローの貯蓄と投資の関係

今回は国際フローの貯蓄と投資の関係について説明していきます。

この文章を読むことで、「開放経済における貯蓄と投資」について学ぶことができます。

開放経済における貯蓄と投資

貯蓄が増加すると経済の資本ストックが増加し、投資の増加につながります。

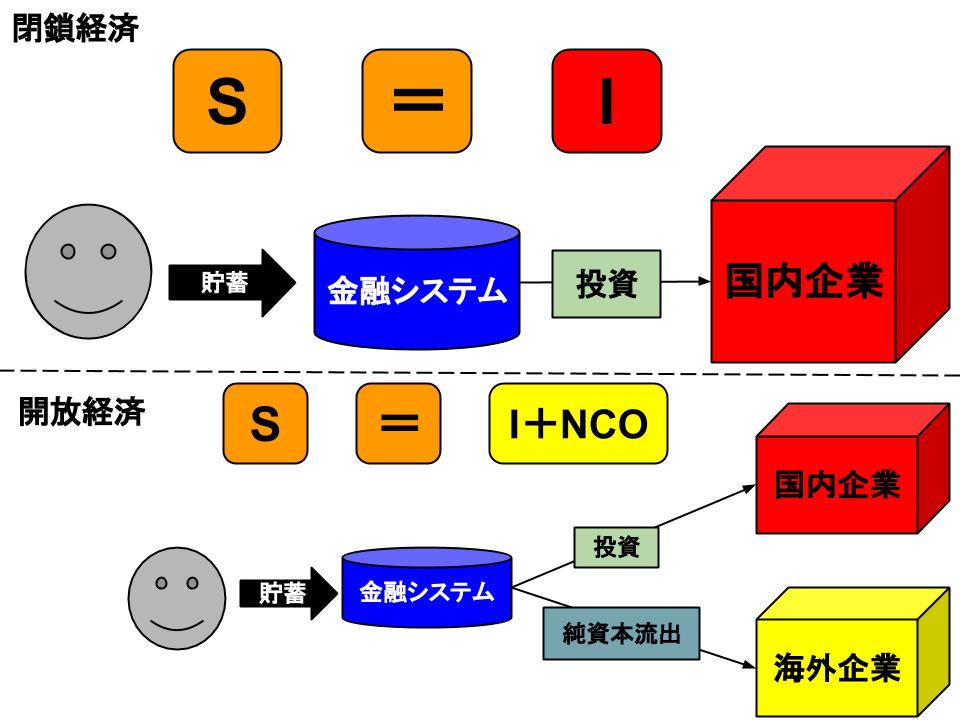

すると、「供給側の生産性が向上し経済成長につながる」というのが閉鎖経済の中での貯蓄と投資の関係でした。

では、これが開放経済になると一体どのような違いが生まれるのでしょうか。数式を中心として解説していきたいと思います。

数式で見る国際フローの貯蓄と投資

1.Y=C+I+G+NX

2.S=Y−C−G

3.Y−C−G=I+NX

4.S=I+NX

5.S=I+NCO

※

Y:産出量、実質GDP / C:消費 / I:投資 /

G:政府支出 / NX:純輸出 / S:貯蓄 / NCO:純資本流出

1番の数式は、産出量が消費・投資・政府支出・純輸出の和で成立していることを示す恒等式です。

ここで挙げている5つの式はすべて恒等式なので、これらの式は常に正しくなります。

2番の数式は貯蓄が産出量から消費と政府支出を差し引いたものであると言っています。これは普段の生活を思い出してもらえば理解できると思います。

20万円の所得があった際に、生活費や水道・光熱費の他に所得税などの税金を支払って残ったお金が「貯金」です。これと同じことがマクロ経済で起こっているだけです。

1番の数式のうち消費と政府支出を左辺へ移項するとY−C−G=I+NX(3番の数式)となります。

2番の数式からこのうちの左辺はSなので4番の数式が導かれます。純輸出と純資本流出は同じ数字を示すのでここから5番の数式が導出されます。

4番と5番の数式が意味しているのは、国民全体の貯蓄は投資と純輸出及び純資本流出の和でできているという事実です。

純資本流出はすなわち海外への投資(対外直接投資・対外証券投資)であり、投資とは国内への投資を指します。

つまり、閉鎖経済から開放経済に移行すると、貯蓄は国内と海外への投資と等しくなるのです。これは理屈としては非常にわかりやすいものだと思います。

以下では、さらにイメージしやすいように具体例を挙げてみておきましょう。

【例題】

それまで結婚や家庭とは無縁だった日本居住者Xさんに大事な妻と子供ができました。独身時代とは違って二人の将来への責任感に燃えるXさんは、これから毎月積立貯金をしようと決心します。

さて、開放経済において、このXさんの決心はどのような影響を及ぼすでしょうか。

<解説>

S(貯蓄)=I(投資)+NX(純輸出)

S(貯蓄)=I(投資)+NCO(純資本流出)

Xさんの積立貯金は、前述の4番と5番の数式で言えば、左辺の国民貯蓄を増加させる要因です。

貯蓄が増えたのであれば、右辺の投資及び純輸出・純資本流出が増加しなければいけません。

例えば、Xさんがこの貯金を手堅い投資の一つである投資信託に預けたとします。

これを受け取った投資信託が、楽天ホールディングスが発行している株の購入代金に充てるとします。

すると、楽天ホールディングスはこの株で調達した資金を利用して、新たな通販サービスを構築するかもしれません。

このとき左辺の国民貯蓄は、右辺の投資に使われたと考えられます。

あるいは、投資信託がApple社の株を購入したとしましょう。アップル社はこの資金を使って新たなiPhoneの設計にとりかかるかもしれません。

このとき左辺の国民貯蓄は、右辺の純資本流出に使われたと考えられます。

ここで重要な事実を再確認しておきましょう。それは「金融システムが貯蓄と投資を結びつける役割を果たす」ということです。

閉鎖経済において、金融市場(債券市場や株式市場)と金融仲介機関(投資信託や銀行)は、国内の貯蓄と国内の投資をつなげるパイプ役でした。

それは開放経済においても健在で、S=I+NX、あるいはS=I+NCOと書くときの「=」とは、すなわち「金融システム」なのです。

このシステムは国内の資本フローだけでなく、国際資本のフローにも大きく関わってきます。

国際フローの貯蓄と投資の関係

閉鎖経済における貯蓄と投資の関係は、「=」で結ばれていました。

この場合の投資は「国内への投資」を指しましたが、これが開放経済になると「海外への投資」も投資に含まれるようになります。

海外への投資とは、すなわち「純輸出」=「純資本流出」です。

そして、貯蓄(国民貯蓄)が投資と純資本流出の和と等しくあるために重要な役割を果たすのが、金融システムなのです。

このシステムは国際経済でも資本フローの要となっています。

まとめ

<閉鎖経済>

S=I

<開放経済>

S=I+NX

S=I+NCO

国民貯蓄=国内投資+海外投資

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長