株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

今回は株価指数について説明していきます。

この文章を読むことで、「株価指数の概要」「世界の株価指数」について学ぶことができます。

株価指数の意味

株価指数とは株式市場全体の動向を示す指標です。

東証一部・大阪一部というのは、東京証券取引所や大阪証券取引所の最も厳しい上場基準を満たした企業のみが参加できる株式市場で、一部に上場することでより資金調達がしやすくなるなどのメリットがあります。

日本で株価指数といえば、日経平均株価や東証が発表しているTOPIXのほかにもNYダウといった海外の指数もあります。

これらは株式市場全体の動向を示すとともに、ほとんどその経済全体の動向をも示していると言ってもいいほど重要な数字です。

株価指数の読み方

では、この株価指数はどのようにして経済の分析ツールにすればいいのでしょうか。

それにはまず、「それぞれの株価指数が何を元に計算されているのか」を知っておく必要があります。

世界各国の代表的な銘柄の紹介は後述するとして、ここでは東証が発表しているTOPIXとその読み方について解説しましょう。

TOPIXとは

TOPIXは、「東証一部上場企業すべての当日の株価×発行されている株式数÷1700」で計算します(東証一部上場企業は全部で約1700)。

各企業の「当日の株価×発行されている株式数」は、その企業のその日の価値=時価総額を示します。

TOPIXが変動するときにわかること

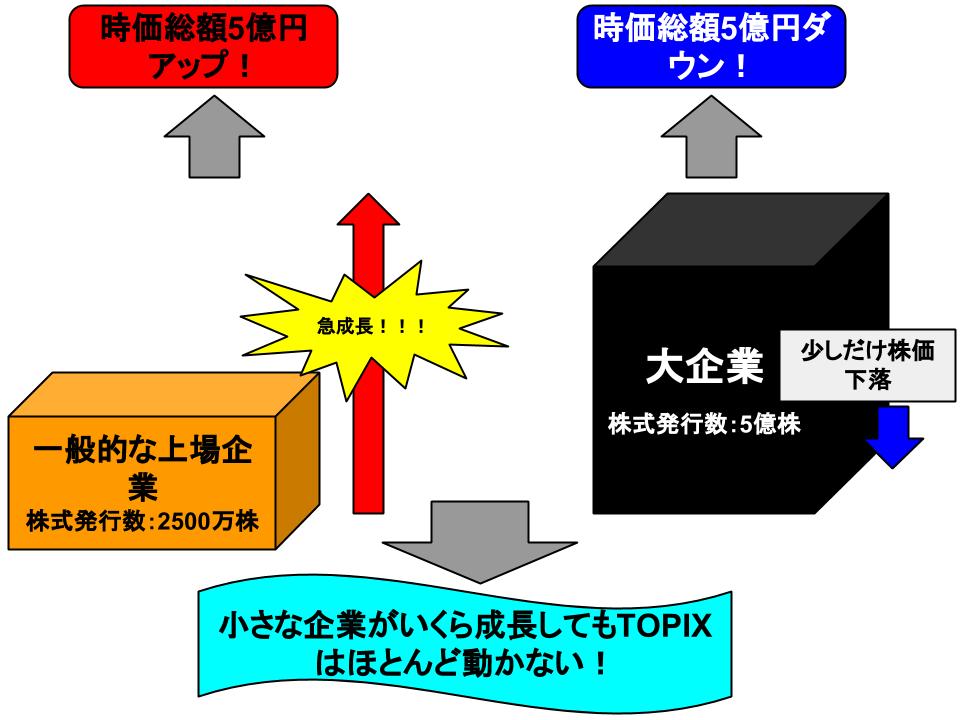

例えば、X社の発行株式数が2500万株、X社と同じ株価のY社の発行株式数が5億株だったとしましょう。

双方の株価が10円上がると、X社の時価総額は2.5億円上昇するのに対し、Y社は50億円も上昇します。

このことからわかるのは、Y社がX社よりもTOPIXに対して20倍もの影響力を持つということです。

時価総額の低い企業の株価が上がっても…

このことから言えるのは、TOPIXの数値は時価総額の大きい企業の株価が変動させるのであって、時価総額の低い企業の株価が上がったところで数値の変動はしないということです。

例えば、株価はX社・Y社と同じですが、株式発行数が1000万株のZ社があるとしましょう。

技術革新が起きて、Z社の株価が200円も上昇したとします。すると1000万株×200円=20億円の時価総額増です。

しかし、同じ日にY社の株式がたった4円下落しただけで、Z社の技術革新分の株価上昇は相殺されてしまいます(5億株×4=20億円)。

従って「TOPIXが動いたら時価総額の大きい企業の株価が変動したのだ」とわかるのです。

世界の株価指数

では、以下ではアジア、アメリカ大陸、ヨーロッパの主要な3つの株価指数について紹介しておきましょう。

ここで重視するのは「その指数が何をもとに計算されているか」という点です。

日経平均株価

日本の株式市場の最も重要な指数です。

東証一部に上場する約1700に及ぶ銘柄の中から主要な企業を225銘柄抜き出し、その平均を算出しています。

日本経済新聞社が銘柄の制定、算出を行っていますが、政府の経済統計にも使われるほどメジャーな指標です。

TOPIXのように全ての銘柄の動きを反映しない分、数値が変動すればダイレクトに日本経済に関わってくるという性質があります。

日本ハムやサッポロホールディングスや帝人に東レ、資生堂や旭硝子などが名を連ねています。

NYダウ工業株30種

ダウ平均株価は、アメリカの経済ニュース通信社「ダウ・ジョーンズ社」が算出する株価指数で、最もメジャーなものが「工業株30種」です。

その他に「輸送株20種」「公共株15種」があり、それらを合わせた「ダウ総合65種平均」という指数もあります。

アップルやアメリカンエキスプレス、ボーイングなどが名を連ねています。ある種、世界の経済を反映している数値といえるでしょう。

FTSE100指数

欧州を代表する株価指数で、ロンドン証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額上位100銘柄で構成されています。

ヨーロッパ全体の経済の指標となる数値で、この100銘柄でロンドン証券取引所の上場企業の時価総額の約8割を占めています。

詳しいことはわからなくともこれら3つの指数を見るだけで、いま世界の経済がどのように動いているかを大雑把につかむことができます。

まとめ

株価指数→株式市場全体の動向を示す指標

株価指数を読むときのポイント→どんな銘柄をもとにして計算されているかを知っておく。

日経平均株価→東証一部上場の主要銘柄225種を抜き出し、株価平均を算出。

NYダウ工業株30種→アメリカの代表銘柄30種を選別し、算出する株価指数。

FTSE100指数→ロンドン証券取引所に上場する時価総額上位銘柄100種の平均株価を示す指数。

TOPIX→東証一部上場企業全ての時価総額の平均

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長