総需要と総供給のモデル

今回は総需要と総供給のモデルについて説明していきます。

この文章では、「名目変数と実質変数の間にある関係性を分析するためのモデル」について学ぶことができます。

財・サービス産出量と平均物価水準

古典派が経済を分析するときに使う実質変数と名目変数の分離=古典派の二分法は、長期経済を分析するときには役に立ちますが、短期経済の分析には理論上歯が立ちません。

この二分法を乗り越えるためには、名目変数と実質変数の間にある関係性について知らなくてはいけません。

そこで、経済を大きく動かす2つの変数に着目しましょう。

実質変数としては実質GDPで算出する「財・サービスの産出量」を、名目変数としては消費者物価指数及びGDPデフレーターで算出する「平均物価水準」を用います。

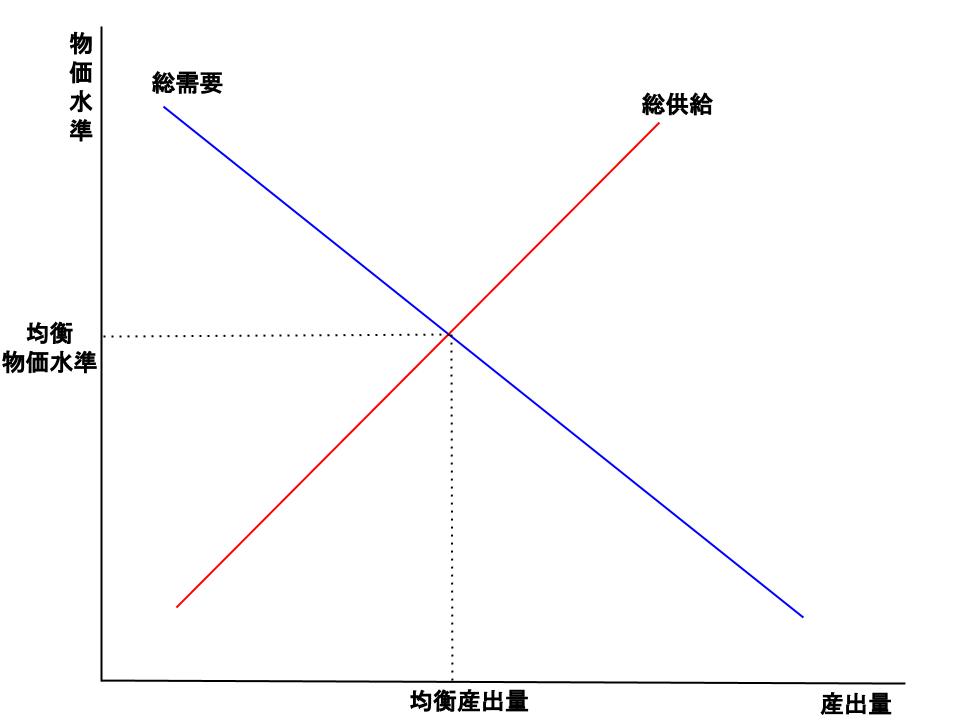

この二つの増減を示したグラフが、下図です。

総需要と総供給のモデルとは

縦軸に物価水準、横軸に産出量をとったとき、総需要曲線は右下がりに、そう供給曲線は右上がりになります。

総需要曲線は、経済を構成する「家計」「政府」「企業」、そして「海外顧客」がそれぞれの物価水準においてどれだけ財・サービスを購入したいと思うのかを示します。

総供給曲線は、供給者すなわち企業がそれぞれの物価水準でどれだけ供給したいと思うのかを示しています。

図のように両者が交わる点では、市場の均衡価格・均衡産出量が決定されます。

市場の需給と同じ?

このように書いていると「なんだ、ミクロ経済学でやった市場の需要と供給の関係と同じじゃないか」と思う人もいるでしょう。

しかし、この総需要と総供給のモデルとはあくまで「マクロ経済学」のトピックです。

このことを理解するために一つの例をあげておきましょう。

【例題】

ある国で「バナナの価格が変動した場合に市場で起きる変化」を考えてみましょう。

<解説>

バナナの価格が上昇すると、それに伴って人々はバナナに対する消費行動を控えます。

果物が食べたいときはバナナではなく、リンゴやキウイ、桃などを選ぶでしょう。「バナナに○○円だすくらいなら、△△円のリンゴを買おう」という判断は私たちが日常的に行っているものです。

対してバナナが安くなれば、リンゴやキウイではなく、バナナの消費を増加させるでしょう。

これは消費者=需要側だけでなく、供給側=企業についても同じです。

価格が上昇すれば売れば売るほど儲けは増加するので、企業はリンゴ農家やキウイ農家などから雇用を増やしてでも供給量を増やそうとします。

逆に、価格が下落すれば儲けが減るために雇用を減らさざるを得ず、結果的に供給量を低下させます。

ミクロ経済学とマクロ経済学の違い

さて、この<解説>で見る限り、「バナナが高くなるとリンゴを代わりに買う」ですとか「バナナが安くなるとリンゴを買い控える」とかいう言い方をしています。

これは企業でも同じで、「バナナが高くなるとリンゴ農家から雇用を増やす」「バナナが安くなると雇用を減らす」というふうに表現します。

しかし、マクロ経済学、すなわち「総需要と総供給のモデル」においては、バナナもリンゴもキウイも桃も、あるいは車も電子レンジもエステも野球観戦も、すべて同じ一つの「財・サービス」として考察されます。

リンゴ農家の人材も車工場の人材も、すべて同じ「人材」なのです。

そのため、今までの「他の市場との代替性が成立するミクロ経済の考え方」では、総需要と総供給のモデルの説明はできません。

したがって、私たちはこのモデルを理解するために、新たに「マクロ経済学の視点」を持つ必要があるのです。

総需要と総供給のモデル

古典派の経済学では長期経済を分析することはできても、短期経済を分析することができません。

よって短期経済を理解するためには、名目変数と実質変数の間にある関係性を分析する必要があります。

総需要と総供給のモデルでは、「財・サービスの産出量」=実質変数と「平均物価水準」=名目変数を用いて両者の関係を調べます。

これは、これまで見てきたミクロ経済学の需給関係とは違い、「すべての市場」「すべての企業」「すべての財・サービス」を対象にします。

そのため、このモデルを理解するには新たにマクロ経済学の視点が必要になります。

まとめ

古典派の二分法→長期経済には有効。短期経済には無効。

古典派の二分法を乗り越えるには、名目変数と実質変数の関係性に注目する必要がある。

総需要と総供給のモデル→財・サービスの産出量=実質変数、平均物価水準=名目変数の関係を調べる。

このモデルの理解には「すべての」企業・市場・財・サービスというマクロ経済学の視点が必要。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長