生計費測定の3つの問題

今回は、生計費測定の3つの問題について説明していきます。

この文章を読むことで、消費者物価指数に誤差を引き起こす3つの問題について説明しています。

消費者物価指数が機能不全を起こす時

異なる時間軸の物の価格を比べる際の重要な尺度となる消費者物価指数(CPI)ですが、いかなる場合も正確に生計費の変化を測定できるというわけではありません。

ここでまず、「CPIの計算方法」について再び確認しておきましょう。

1.財の組み合わせ(バスケット)を固定せよ

2.価格を見つけ出せ

3.バスケットの費用を計算せよ

4.基準年を選び消費者物価指数を計算せよ

5.インフレ率を計算せよ

これらのうち、最も重要なのは1の「財のバスケットの固定」です。

ミクロ経済の需要と供給の問題のところでも、数値の固定というのは非常に重要なポイントでした。

2変数間での数値の推移を考える際には、それ以外の変数(第3の変数)を「固定する」必要があります。でなければ「2変数の関係性を維持できない」からです。

しかし、ミクロ経済において2変数以外の要素を排除できないのと同じように、バスケットの固定が維持できない場合があります。

また、2の価格の決定も、状況によっては正確性を欠く場合があります。

この1と2がその後の計算の素地となるため、この部分に問題があると、CPI及びインフレ率にどうしても誤差が生じてしまいます。

その問題とは次の3つです。

?代替バイアスがかかることで生じる数値のズレ

?新しい財が市場に導入されることによる数値のズレ

?測定されない品質の変化による数値のズレ

このうち?と?は「財のバスケットの固定」という大前提を覆す性質を持っており、?の問題は「価格を見つけ出す」段階で誤差を発生させます。

以下では、これらについていくつかの例を示しながら解説していきます。

代替バイアス

この場合の「代替」とは「代替財」という時と同じ意味です。

代替財とは一方の財の価格が変動することで、もう一方の財の取引量が変化するという関係性を持つ財を示します。

このような関係にある財においてCPIを算出しようとすると、「バスケットの固定」が原因で誤差が生じます。

【例題1】

バターとマーガリンを購入する経済があります。

一般的にはバターの方が高級で、マーガリンの方が安価です。この場合、消費者はマーガリンの方をより多く購入します。

しかし、ある時バターの原料が急速に値下がりし、消費者がバターの方をより多く購入するようになったとします。

この変動を具体的な数値でまとめると、以下の表のようになります。

この時 CPIにはどのようなズレが生じるでしょうか。

<解説>

各年のCPIを求めるために、バスケットをバター5、マーガリン10とし、基準年を2000年とします。

これに基づいて、CPIを計算すると次のようになります。

●2000年(基準年)のバスケット費用

(200円×5)+(150円×10)=2500円

●2001年のバスケット費用

(150円×5)+(200円×10)=2750円

●2000年のCPI

2500/2500×100=100

●2001年のCPI

2750/2500×100=110

この場合のインフレ率は10%となっており、CPIによって生計費の変動を求めると「生計費は増大している」という結論がでます。

しかし、ここでバスケットの各財の購入量の比を考えてみましょう。

●2000年の財の購入量の比

バター:マーガリン=1:2

●2001年の財の購入量の比

バター:マーガリン=2:1

この2年の間で、二つの財の購入量の比は完全に逆転しています。

しかし、CPIの大前提「バスケットの固定」により、この変化は計算には加味されません。

すると、市場の実態からは数値が離れてしまうのです。

●2000年の消費者の実際の生計費

(200×5)+(150×10)=2500円

●2001年の消費者の実際の生計費

(150×10)+(200×5)=2500円

実際に計算してみると、このように生計費の合計は変化していません。

この例のような代替バイアスがかかると、消費者の実感よりもCPIが導く結果の方がより大きく生計費の変化を見積もってしまうのです。

新しい財の導入

市場に「新しい財」が導入されると、それによって消費者の選択の幅が広がります。

すると、同じ経済厚生を実現するために必要な費用が低下します。

しかし、バスケットをそのまま固定している限り、この「新しい財の導入」という事象は一向にCPIの数値内には取り込めません。

これについて、具体例を見ておきましょう。

【例題2】

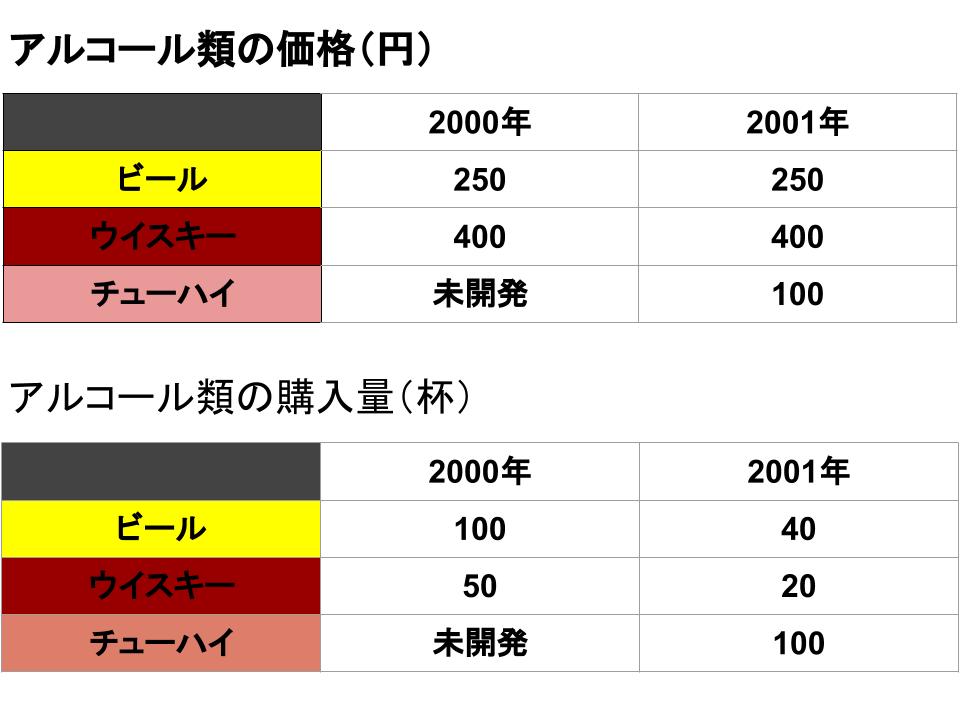

ある経済ではアルコール飲料はビールとウイスキーしかありません。

ビールは1杯250円、ウイスキーは1杯400円で提供されています。消費者は毎年ビールを100杯、ウイスキーを50杯飲んで生活しています。

しかしある時、この経済にチューハイという新種のアルコール飲料が開発され、一躍人気になります。チューハイは1杯100円で販売されました。

すると、「ビールは苦い」「ウイスキーは酔いすぎる」と不満に思っていた消費者は、一気にチューハイになだれ込みます。

結果、チューハイが開発されてから5年後の消費者は、ビールを40杯、ウイスキーを20杯、チューハイを100杯飲んで生活するようになりました。

この変化を表にすると次のようになります。

この時の生計費の変化とCPIの関係を見てみましょう。

<解説>

この例において、CPIを求めるためにビールとウイスキー100杯と50杯の組み合わせを固定バスケットとして、2000年を基準年とします。

この時の各年のバスケットの費用は次のようになります。

●2000年(基準年)のバスケット費用

(250円×100杯)+(400円×50杯)=45000円

●2001年のバスケット費用

(250円×100杯)+(400円×50杯)=45000円

つまり、CPIは不変でインフレ率は0%となります。

したがってCPIだけで判断する場合、この2年間に生計費の変動はなかったという結論がでます。

しかし、実際にはチューハイが市場に導入され、この経済のアルコール飲料事情は大幅に変わっています。

●2000年の実際の消費者の生計費

(250円×100杯)+(400円×50杯)=45000円

●2001年の実際の消費者の生計費

(250円×40杯)+(400円×20杯)+(100円×100杯)=28000円

この例の場合、チューハイの登場によって消費者の生計費は17000円も低下しています。

しかし、CPIの数値ではその影響は全く加味されていません。

もちろん、統計局はこのような変化にも対応する準備はしており、財のバスケットの中に新しい財を組み込むことで数値に生計費の変化を反映させようとはします。

とはいえ、少なくとも新しい財が導入された初期における変化は数値には現れず、実際の状況とは誤差が生じてしまいます。

品質の変化

ある財の「品質」が下がっているにもかかわらず、その価格が据え置きであった場合には1円あたりの価値は下がります。

これは1円で購入できる財の品質が少なくなるからです。100円のものの品質が下がれば以前よりも「割高感」が出るというわけです。

例えば、100円の乾電池が今までは10時間持続して使用できたとした場合、その乾電池が急に8時間しか持続しなくなったとしたら100円という価格は割高だと感じるはずです。

あるいは財の品質が上がっているにもかかわらず、価格が据え置きである場合には、1円あたりの価値は上がります。

購入できる財の品質が多くなり、「割安感」が出るのです。

もちろん、統計局はこの品質の変化をできるだけ価格に転嫁しようと数値を調整します。

しかし、この「品質の変化」は非常に数値化しにくい要素です。

そのため、どうしても価格を正確に決定することができず、結果CPIと実際の消費者の実感との間には誤差が生じてしまうのです。

3つの問題が「マズイ」理由

これらがCPIにまつわる3つの問題ですが、ではそもそもなぜこの問題が「マズイ」のでしょうか?消費者物価指数に誤差が出ると、どんな影響があるのでしょう。

例えば日本の場合、年金の受給額は消費者物価指数の数値によって増減が決定されます。

また、生活保護支給額も同様で、物価が下がれば必要なお金は少なく済むわけですから、「健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要なお金も減るだろう」という考えに基づいて調整されます。

しかし、そもそもそのCPIが正確に測定できていなかったら、下手をすれば「最低限度の生活」に必要な支給額を下回ってしまいます。

このように、社会保障制度などにはCPIの数値が大きく影響を及ぼすため、いかに正確に算出するかが重要になるのです。

生計費測定の3つの問題

CPIの算出時に非常に重要な要素となる「財の組み合わせ(バスケット)を固定せよ」「価格を見つけ出せ」の2つですが、これは市場に起こり得る3つの事象によって揺らぐ場合があります。

その3つとは「代替バイアス」「新しい財の導入」「測定されない品質の変化」です。

これらによって正確なCPIが測定されないと、この数値をベースにしてサービス内容を決定する社会保障制度などにおいて、重大な問題が発生します。

まとめ

代替バイアスによる数値のズレ→財のバスケットの決定が不適切な場合に起きる

新しい財の導入による数値のズレ→財のバスケットの決定が不適切な場合に起きる

測定されない品質の変化による数値のズレ→正確な価格の決定ができないために起きる

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長