会社の形態

日本の企業数は大企業も中小企業も全て含めると421万社もあります。そのうちの99.7%、419.7万社は中小企業に分類されます。

中小企業の定義は各業態で変わりますが…

製造業であれば資本金3億円以下または従業者数300人以下を、卸売業なら1億円以下または100人以下、小売業なら5000万円以下または50人以下、サービス業の場合は5000万円以下または100人以下となっています。

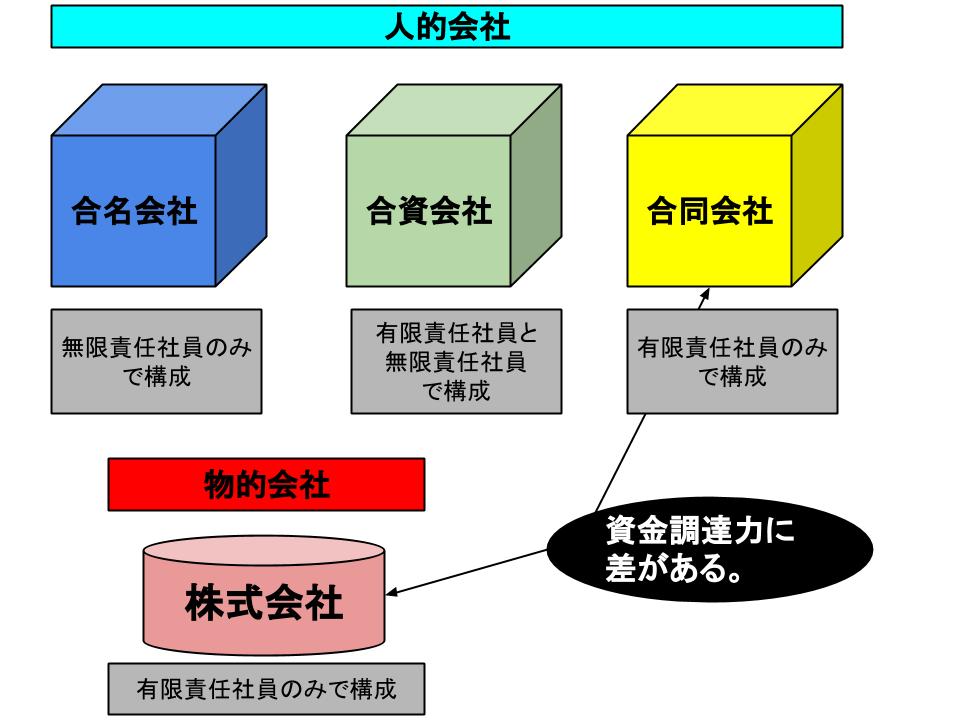

これらの企業を経営の形態や出資者の責任、意思決定の方法などの観点から分類するのが「会社法2条1号」です。

ここでは、この会社法で規定されている「会社の形態」について解説します。

合名会社

もっとも数が少ないとされるのが、この形態の会社です。

無限責任の社員だけで構成される閉鎖的な形態で、原則社員全員が会社の代表者です。

無限責任とは会社の借金などについての責任で、もし会社の資産を全て使っても債務を支払いきれない場合は、自身の私財を投げ打ってでも返済をする義務を負います。

最底資本金の定めもなく定款の認証もいらないため、非常に簡単に設立できるのがメリットです。

合資会社

初期投資が少なくて済む点が大きなメリットの会社の形態で、有限責任社員と無限責任社員の2種類で構成されます。

有限責任とは、自分の出資した分に関してだけ債務などへの責任を追及されるものです。

そのため合資会社には、借金で会社が倒産した場合、私財を投げ打ってでも返済をしなくてはいけない人と、自分の出資分だけを諦めればよいだけの人が混在します。

多くの場合、有限責任社員は業務には直接関わらず、無限責任社員が事業に従事します。

株式の公開はできず、有限責任社員の出資に頼らざるを得ないという点がデメリットです。

合同会社

事業が小規模なのであれば、もっとも扱いやすいのが合同会社です。

出資者全員が有限責任社員かつ、株式会社のような株主総会や取締役会といった機関の設置が不要、会社の意思決定はあくまで全社員の同意があればよいといった、メリットの多い形態です。

しかし、会社の規模が大きくなり、社員数が増えたり派閥ができたりしてしまうと、いつまでたっても「全社員の同意」が得られないため、前にも後ろにも進めなくなってしまいます。

このように、人間同士の関係が出資の多寡よりも重要という意味で、合同会社を「人的会社」と呼ぶこともあります。

株式会社

全ての社員が有限責任社員で設立できるため、資金集めの際には圧倒的なアドバンテージを持つのが株式会社です。大企業と呼ばれる会社の多くが株式会社なのはこの点によります。

会社の経営は取締役が行い、発言権の小さい株主はそれを傍観する立ち位置に落ち着きます。

基本的には出資者の思考は「儲かるか、儲からないか」に終始し、株式の売買なども行うことができます。

人間関係が会社の経営の大きな要因となる合同会社などとは違って、資本や儲けを軸に設けた形態であることから「物的会社」と呼ばれることもあります。

また、株式会社でも株式を公開している企業と、非公開にしている企業があります。

公開したほうが出資金を集めやすいというメリットがありますが、下手をすればあっという間に経営権を奪われるというリスクもあります。

さらに、株式公開には様々なコストがかかるため、非公開にしている企業も少なくありません。

有限会社・特例有限会社

2006年以降、新規の設立ができなくなった会社の形態が有限会社です。

株式を非公開にしている株式会社との区別が曖昧になったために廃止されました。

また、2006年以前に設立された有限会社は以後株式会社として残り、それまでと同じ規則のもとで運営してもいいとされている会社を「特例有限会社」と言います。

具体的には役員任期に関する法定制限がない、決算の公告義務もない、会計監査の義務もないといったメリットをそのまま享受できます。

まとめ

<会社法における会社の形態>

・合名会社

・合資会社

・合同会社

・株式会社(株式公開・非公開)

<すでに廃止された会社の形態>

・有限会社→2006年以前の有限会社は特例有限会社として存続

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長