世界各国の経済成長

今回は世界の国々の経済成長について説明していきます。

この文章を読むことで、世界の貧富の格差や経済成長率について学ぶことができます。

国内の格差、世界の格差、時代の格差

日本ではバブル崩壊後から「貧富の格差」「格差社会」といった言葉がキーワードにあがることが多くなりました。

アメリカに至ってはその格差が深刻な社会問題となり、資本主義の問題として槍玉に挙げられることも少なくありません。

こういった国内での貧富の差はドイツやスウェーデン、デンマークなどでも拡大しつつあると言われます。

しかし、それでも今挙げた国々の生活水準は、アフリカをはじめとする貧困国のそれよりもはるかに高いといえます。

舞台を世界に移せば、これらの国々で発生している格差問題は微々たるものになってしまいます。

あるいは同じ国内でも、時代によって大きな生活水準の変化が起きている場合もあります。

日本の1970年の大卒初任給は約4万円ですが、これを現代の貨幣価値に直すと大体11万円強です。

2012年の大卒初任給は21万円ほどですから、これだけを見ても40年間で日本の生活水準が上がっていることがわかります。

経済成長率

このような生活水準の変化を示すのが「経済成長率」という数字です。

高度経済成長期、日本は毎年「年平均成長率が10%を超える」という人類史上稀に見る急速な成長を遂げました。

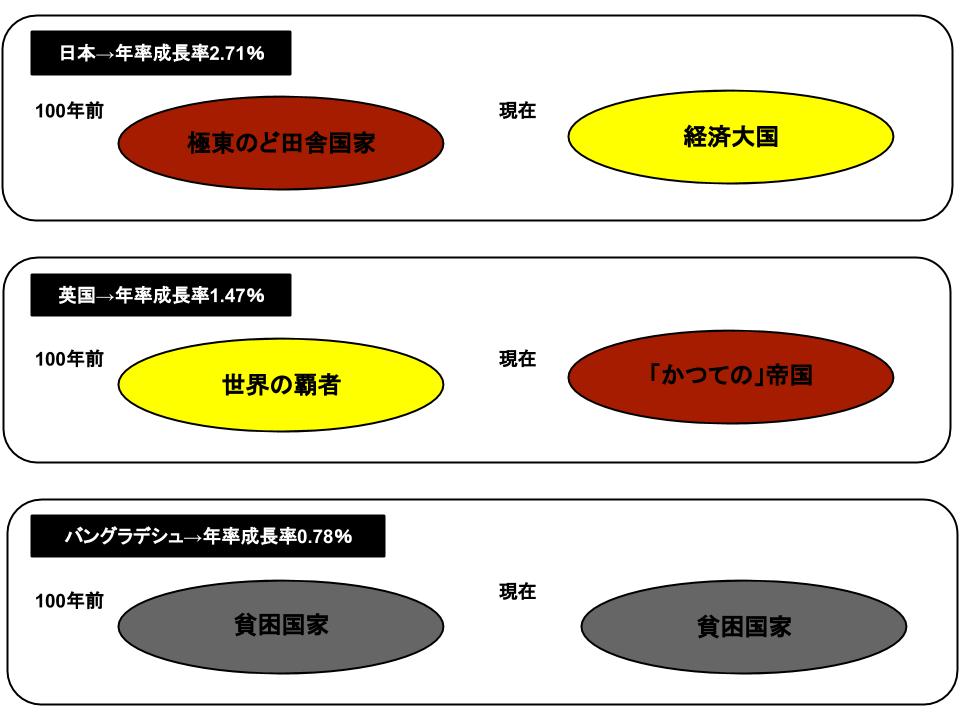

これだけ見ればものすごいスピードですが、日本の1890年から2008年の平均の成長率は2.71%にすぎません。

100年以上2.71%ずつ成長していれば、日本は今の生活水準を実現できていたことになります。

世界の超大国アメリカの場合には、1870年から2008年の平均成長率を見ると、なんと1.80%です。

世界を掌握するのには、こつこつと成長することが重要だということです。

この100年というスパンで世界各国の経済と歴史を照らし合わせると、「何が国の生活水準を変えるのか」という大きな疑問が生まれてきます。

以下でもう少し詳しく見ておきましょう。

世界各国の経済成長

日本

日本の1820年のGDPは一説によると21831百万(1990年国際)ドルだったと言われています。

これが1992年になると2415190百万ドルとなり、一躍世界の経済大国として数えられるようになりました。

日本人の平均所得は1820年当時、南米諸国にも劣り、近年成長著しいインドの現在と比べればその半分にも到底及ばなかったのです。

魚を届けるために人の足で山を越えて運んでいた時代から、巧妙な物流システムで全国どこへでも届けられる時代になったのです。

イギリス

イギリスの1850年のGDPは60479百万ドルと言われます。

19世紀のイギリスといえば、帝国主義の急先鋒であり押しも押されぬ世界の第一国でした。

1992年のイギリスのGDPは910401百万ドルです。

確かにGDPは15倍にもなっていますが、すでにこの時のイギリスは世界の第一国ではなくなり、アメリカとは大きな差が開いています。

あまつさえ極東のど田舎国家であったはずの日本にすら、経済力において後れをとっているのです。

バングラデシュ

対してバングラデシュはこの100年間、平均で毎年0.78%ずつ経済を成長させてきました。

にもかかわらず、未だに同国は経済的には裕福とは言い難い生活水準にあります。

年率だけで見ればアメリカとそれほど変わらないにもかかわらず、現実は大きな差をつきつけています。

歴史(データ)は何を示しているのか

このように歴史を紐解くと、いくら世界の覇権を握ったところで成長率が落ち込めば王座を明け渡さざるを得ず、逆に何の変哲も無い弱小国でも、毎年2%弱の成長を続ければ世界の大国へと成長できることがわかります。

世界の国々の経済成長

各国の国内の貧富の差は年々広がっています。

しかし、世界全体で見ればその差はもっと深刻なレベルで広がっているのです。

豊かな国家ははじめから豊かだったのではなく、そして比較的豊かでない国家も、はじめからずっとそのレベルにあったのではありません。

少しの成長率の積み重ねが国の生活水準を大きく変えるのです。

まとめ

各国の国内の貧富の差は広がっている。

世界全体で見ればさらに大きな貧富の格差が生まれている。

経済成長は生活水準を大きく変える。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長