消費者物価指数とは

今回は消費者物価指数について説明していきます。

この文章を読むことで、「消費者物価指数の概要」と「消費者物価指数に基づいたインフレ率の求め方」について学ぶことができます。

物価という視点

大卒初任給30600円。これだけを聞くととても生活できるような金額ではありません。

今の学生の中でこの賃金をみて「この会社に就職しよう!」という人もいないでしょう。ブラック企業なんて可愛らしいものではなく、もはや人の道に外れたレベルです。

しかし、この数字は1968(昭和43)年の実際の初任給でした。

では、当時の新卒者は、みな人の道に外れたレベルの労働環境にあったのでしょうか?もちろんそういうわけではありません。

同じ年のサラリーマンの平均年収は635100円(1ヶ月52925円)ですから、国全体の賃金水準がこれくらいだったのです。

ここで必要になるのが「物価」という視点です。

つまりは、「今と同じ生活をするのに当時どれくらいのお金が必要だったのか」を考えるのです。

仮に、お店で飲む瓶ビールが1本50円で飲めるのなら、当時のサラリーマンの一晩の飲み代は現在と比べて格段に下がります。

であれば、生活全体に必要なお金も少なくて済むのです。

CPIとインフレ率

このように「現在の価格と比べる」ためには、そのための尺度が必要です。

これが「消費者物価指数(以下CPI)」と呼ばれるものです。

これが分かれば、違う時代同士の物の価格を比べることができます。

このCPIを用いて、物価上昇の度合いを測る数値を「インフレ率」と呼びます。

このインフレ率はGDPデフレーターを使っても求められますが、一般的にはこのCPIを用いたものを使います。

それは、GDPよりもCPIの方が、より消費者の動向に即した数字を反映させることができるからです。

では、このCPIとそれに基づいたインフレ率はどうやって求めるのでしょうか。例を見ながら紹介しておきましょう。

【例題】

バターとパンの2財にしか消費をしない経済があります。

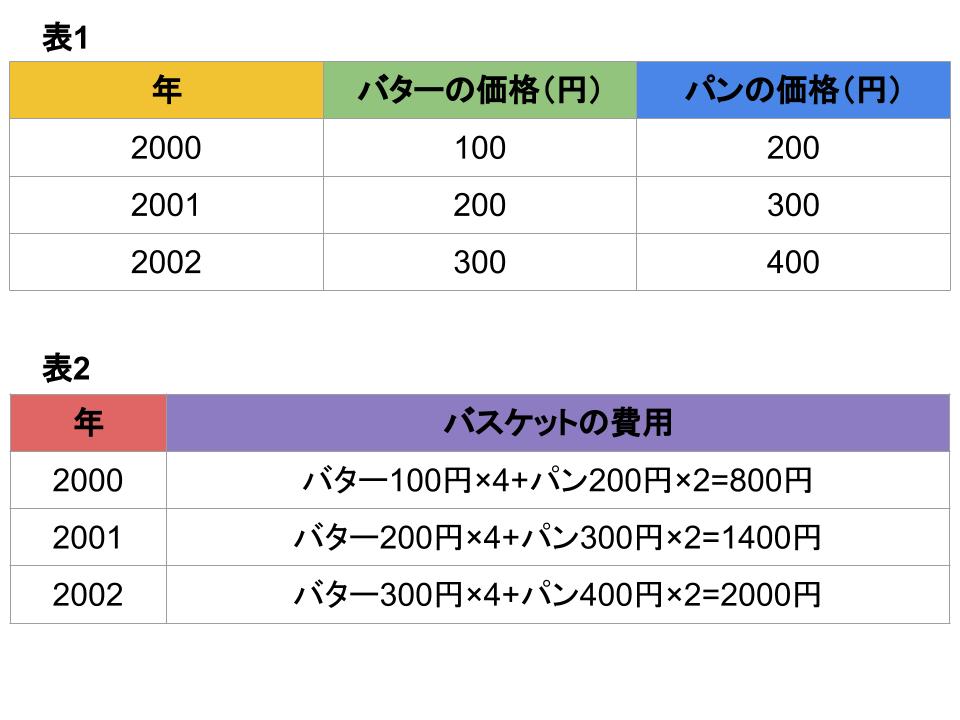

この経済における2000年から2002年の価格の統計を取ったところ、表1のような結果になりました。

(バター)

2000年:100円 2001年:200円 2002年:300円

(パン)

2000年:200円 2001年:300円 2002年:400円

これに基づいてCPIを計算してみましょう。

<解説>

1.財の組み合わせ(バスケット)を固定せよ

はじめに行うのは、財の組み合わせ(バスケット)を決定することです。

これはどういうことかというと、消費者を調査することで「どれくらいの割合で財を購入するのが典型的な消費者なのかを調べる」ということです。

ある消費者はパンにバターを山盛りに載せて食べているかもしれませんし、ダイエットしていてほとんど塗らない消費者もいるでしょう。

しかし、そういった特殊な例ではなく「だいたい普通はこれくらい塗る」というラインを見つけるのです。

ここでは、バター4に対してパン2の割合で購入されると考えましょう。

財の組み合わせ = バター:4/パン:2

2.価格を見つけ出せ

次に行うのが、「調査対象となる期間の価格を調査すること」です。

物の価格の基準を決めるのですから、これが分からなければ話になりません。

この例では先ほどの数字を使います。

3.バスケットの費用を計算せよ

バスケットの費用とは、つまり「消費行動にかかるお金のこと」です。

この経済の場合、消費は全てバターとパンに費やされるので、バスケットの費用=生活費となります。実際に計算したのが表2です。

ここで重要なのは、1で行った「バスケットの固定」が生きているという点です。

バスケットの組み合わせを変えてしまうと、価格以外の変数が混ざってしまうので物価の変化を測定できません。

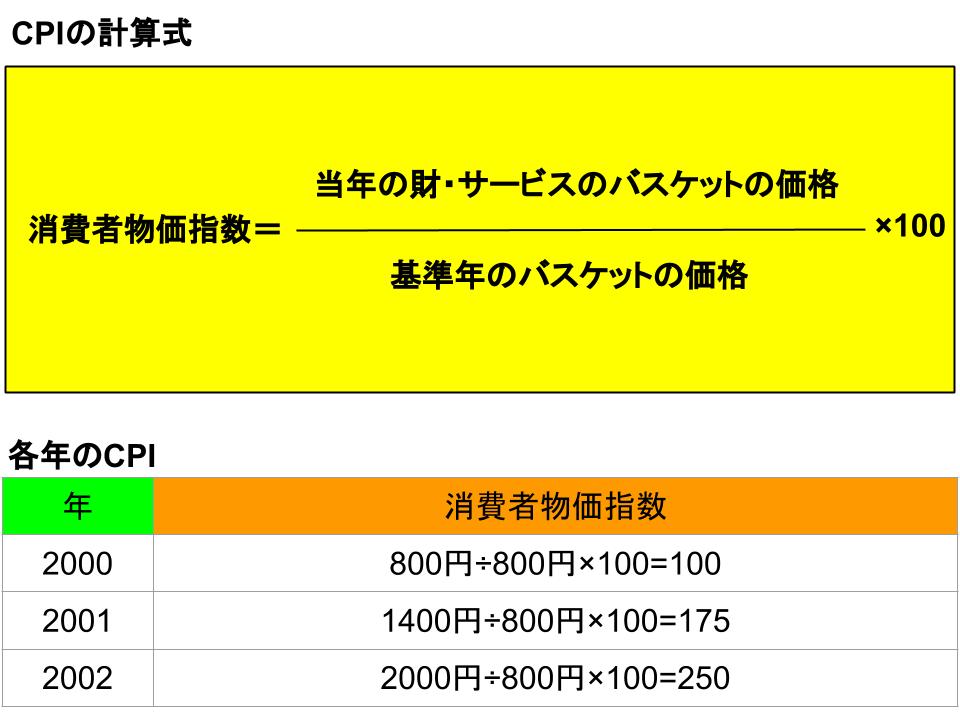

4.基準年を選び消費者物価指数を計算せよ

特定の年を基準年とし、他の年と比べる尺度にします。

この場合、基準とする年は任意で選んで問題はありません。というのも、重要なのはCPIの数値というよりも、その数値間の変化だからです。

数値自体ではなく、比べた時の結果を重視します。

基準年を選んだらいよいよCPIの計算です。指数の計算は以下の式で行います。

上の表が、この例題の場合のCPIです。

2000年を基準とすると、その年のCPIは100となります。この100が基準値です。

つまり、2001年の175は175%、2002年の250は250%、2000年よりも物価水準が上昇していることを示します。

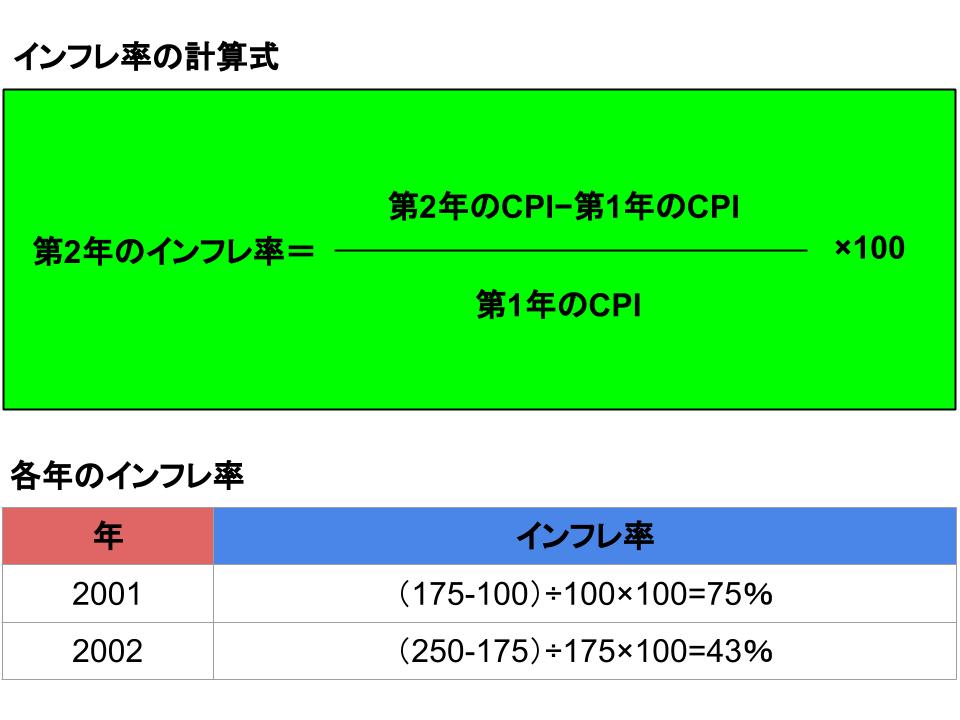

5.インフレ率を計算せよ

最後に行うのが「インフレ率の計算」です。

インフレ率は、第1年から第2年の間にどれくらいの物価変動があったのかを示す数値です。

そのため、計算式は次のようになります。

計算式をもとにこの例題のインフレ率を求めると、上の表のようになります。

2000年の100から2001年の175にCPIが上昇しているので、この場合のインフレ率は75%となります。

2001年から2002年の場合はCPIの変動は175から250なので、インフレ率は43%です。

実際の計算は難しい

このように見ると、CPI及びインフレ率の計算は簡単に見えるので、「総務省統計局なんて仰々しい名前をつけて役人を雇って計算させるなんて、また税金の無駄遣いか」と思いかねません。

しかし、実際にこの数値を計算すると、なるとかなりの手間がかかります。

日本の場合だと、うるち米、国産米A、国産米B、食パン、あんパン、カレーパン、ゆでうどん、干しうどん、スパゲッティ、即席麺、生中華麺、ゆで沖縄そば、と食糧のうち主食だけでもこれだけあります。

他にも野菜や調味料、飲み物にお菓子などのすべての品目について前述の5つの作業を行い続けるのですから、それはもう大変な作業になるのです。

統計局は、他にも生産者のバスケットの費用を使って計算する生産者物価指数(PPI)なども計算しています。

まとめ

消費者物価指数(CPI):異なる時間軸の価格を比べるための尺度となる数値

インフレ率:CPIをもとに計算した物価上昇率

<CPIの計算方法>

財の組み合わせ(バスケット)を固定せよ

価格を見つけ出せ

バスケットの費用を計算せよ

基準年を選び消費者物価指数を計算せよ

インフレ率を計算せよ

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長