市場均衡の評価

今回は市場均衡の評価について説明しています。

この文章を読むことで、「均衡点が市場の総余剰と効率化を最大化しているかどうか」について学ぶことができます。

市場の総余剰は最大か

市場の総余剰は、消費者余剰と生産者余剰の合計によって求められます。

座標平面上で言えば、需要曲線よりも下、価格よりも上の部分が消費者余剰、供給曲線よりも上、価格よりも下の部分が生産者余剰となります。

市場が効率的な状態にある場合、この座標平面上の総余剰の面積はありうる限りの大きさになっているはずです。

もし、均衡以上にこの面積を大きくしうる点があるのであれば、均衡点=効率的な資源分配とは言えなくなります。

均衡点を市場の効率から考察する

均衡点を市場の効率という観点から考察すると、以下の3つの法則が得られます。

1.自由市場は支払い許容額に基づく時、最高値を支払う買い手に財の供給を配分する

2.自由市場は最も低いコストで生産可能な売り手に財の需要を配分する

3.自由市場は総余剰を最大化する財の量を生産する

「一番高く財を購入する人が財を獲得し、最も安く財を提供する人がその利益を享受する。そうして自由市場は総余剰が最大になる量の財を決定する。」

これが均衡点の導く結論です。

つまり、「均衡点=効率的な資源分配」なのです。

どうしてこうなるのか、図と具体例を見ながら考えておきましょう。

【例題】

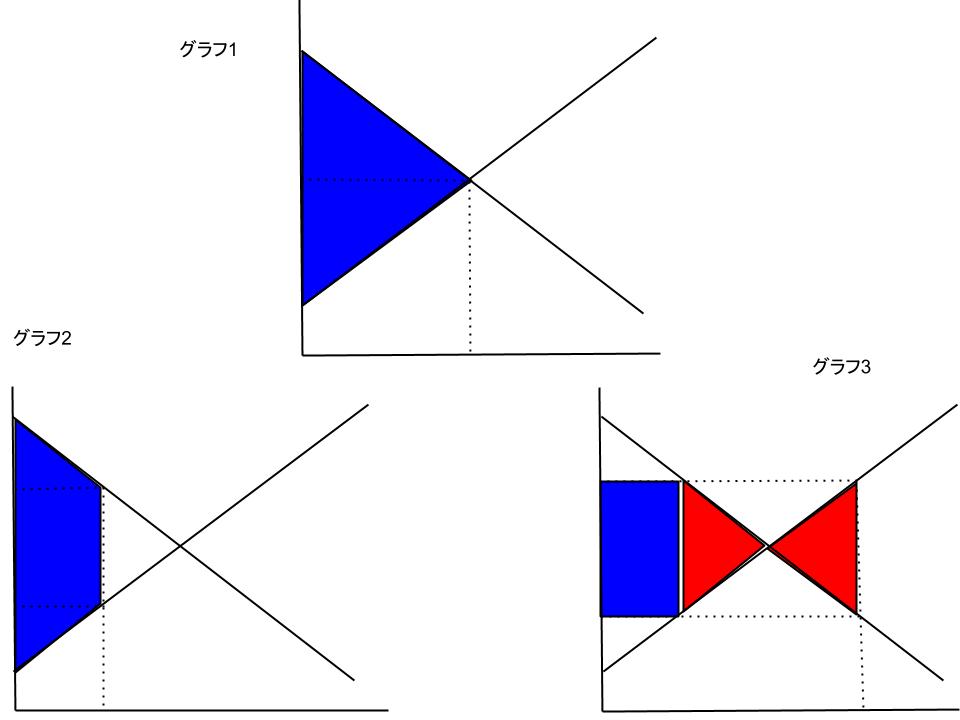

グラフ1は均衡点における総需要を示しています。

グラフ2は均衡点よりも取引量が少ない場合、グラフ3は逆に均衡点よりも取引量が多い場合です。

<解説>

グラフ1の時の総需要は青色の三角の部分です。

対して、グラフ2のように取引量が減少してしまうと、総余剰は青の四角のようになります。

この総余剰は二つの三角と一つの四角で成立しています。

このうち、四角と下の三角が生産者余剰(生産者は受取許容額よりも大きく上回る価格で販売できる)、上の三角が消費者余剰(消費者は支払い許容額よりも少ししか安く購入できていない)となります。

では、グラフ3を見てみましょう。この場合の総余剰は青色の四角のみです。

左側の赤の三角は元来余剰ですが、取引量が超過したために需要と供給双方において生じるマイナス=右側の三角によって相殺されるためです。

よって、均衡点から取引量及び取引価格がずれると総需要が減少し、市場の構成を低下させることがわかります。

グラフ2のとき、生産者は多く作るほど多く売れる状況にあるために供給量を増やします。供給量が増えれば自然と需用量も増加し、価格は低下していきます。

均衡点に達した時、総余剰は最大になっています。

グラフ3においてもこのままでは一向に財が売れないため、生産者は供給量を減らします。

取引量の減少に伴って総余剰は増加し、均衡点に達すると最大になります。

博愛的統治者なんて本当はいない

もし博愛的統治者がいるならば、最も市場の参加者が幸せになる均衡点を選ぶでしょう。

しかし、均衡点は彼が望むと望まざるに関わらず、均衡点を実現してくれます。

つまり、市場の均衡が達成されていれば、博愛的統治者にはやるべきことは残されていないのです。

そして、実際の社会において、自由市場の機能による総余剰の最大化は最善の選択です。

なぜならば、博愛的統治者のように全知全能で、かつ公平性を保つことのできる統治者は原理的に存在しないからです。

公平に市民を愛し、かつ市場の操作に必要なすべての情報を持っている統治者は、あくまで仮定の中でしか生きられません。

であれば、市民にとっては「見えざる手」という市場の機能に市場の効率化を求めるほうが圧倒的に賢明なのです。

市場均衡の評価

均衡点は、総余剰を最大化する最も効率的な価格及び取引量を示します。

取引量が多くても少なくても、均衡点の総余剰よりも少なくなってしまうからです。

これは市場の調整機能(見えざる手)が自動的に行っていることです。

博愛的統治者は仮に存在しても、均衡が達成された市場に対して彼ができることはありません。

まとめ

均衡点は総余剰を最大化する=効率的な取引量を決定する。

思想的・政治的偏りを排しきれない統治者よりも「見えざる手」の方が、総余剰の最大化を実現できる。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長