経済学者の意見が一致しない理由

政策立案者は時に経済学者にアドバイスを求めます。

しかし、複数の経済学者に意見を求めると、往々にしてその内容には食い違いがあり、場合によっては同じ事象に対して全く逆のアドバイスが提供されることもあります。

これには大きく二つの理由が考えられます。

1.科学的判断にズレがある

2.価値観にズレがある

これらについて以下で詳しく見ていきましょう。

1.科学的判断にズレがある

科学的判断というと一見答えが一つしかないように思われがちですが、そんなことはありません。

例えば、地球温暖化の原因は二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスだという見解がありますが、他にも太陽放射の反射率(アルべド)の変化によるものだとか、人類の活動が原因ではないと言った懐疑論まで存在します。

経済学でいえば支出と所得のどちらに課税をすべきかという問題について、科学的判断(実証的判断)がズレています。

消費税制の拡大に有効性を認めている学者たちは、消費増税によって家計の貯蓄額が増え、それに伴い資本蓄積のための資源が増加し、生産性や生活水準の向上につながると考えています。

対して所得に課税をすべきだという人たちは、消費税を拡大しても家計貯蓄には影響がないと考えるため、現状を維持しようとします。

「消費税制の家計貯蓄への影響力」についての科学的判断にズレがあるため、どのようにすべきか(規範的判断)が一致しないのです。

このような科学的判断のズレから引き起こされる意見の不一致は、非常に日常的なところでも起きています。

具体例を見てみましょう。

【例題1】

「新しいパンツが欲しい」と旦那が言うので、Aさんはパートの帰りに衣料品店に行ってきて、「パンツ」を購入し、家に帰りました。

旦那が帰宅したので「パンツ買っておいたよ」と手渡すと、旦那はけげんな表情をしてこう言いました。

「これ、パンツじゃないよ、ズボンだよ」

「いや、パンツって言ったらそれでしょ?」

「いやいや、パンツと言えば下着の方でしょ!」

この夫婦はどこで科学的判断のズレを起こしているのでしょうか?

<解説>

ここでは発音の違いということはひとまず置いておいて、この二人の場合、「パンツ」という言葉の意味するものが下着の「パンツ」なのか、ズボンの「パンツ」なのかという点においてズレが生まれています。

科学的であるとは実証的であるというのとほぼ同義で、それは誰がいつどこで話しても同じ意味を持つはずの言葉の用法に関しても言うことができます。

「パンツを買ってきてほしい」という要望に対して、夫は「下着を買ってくるべきだ」という規範的見解を示しているのに対し、Aさんは「ズボンを買ってくるべきだ」という規範的見解を示しています。

この二人のすれ違いは、経済学者が支出と所得のどちらに課税すべきなのかについてのすれ違いと本質的には同じものと言えます。

2.価値観にズレがある

規範的主張には「実証的データをどのように解釈するか」が問題となります。

この際に解釈の基準となるのが価値観です。

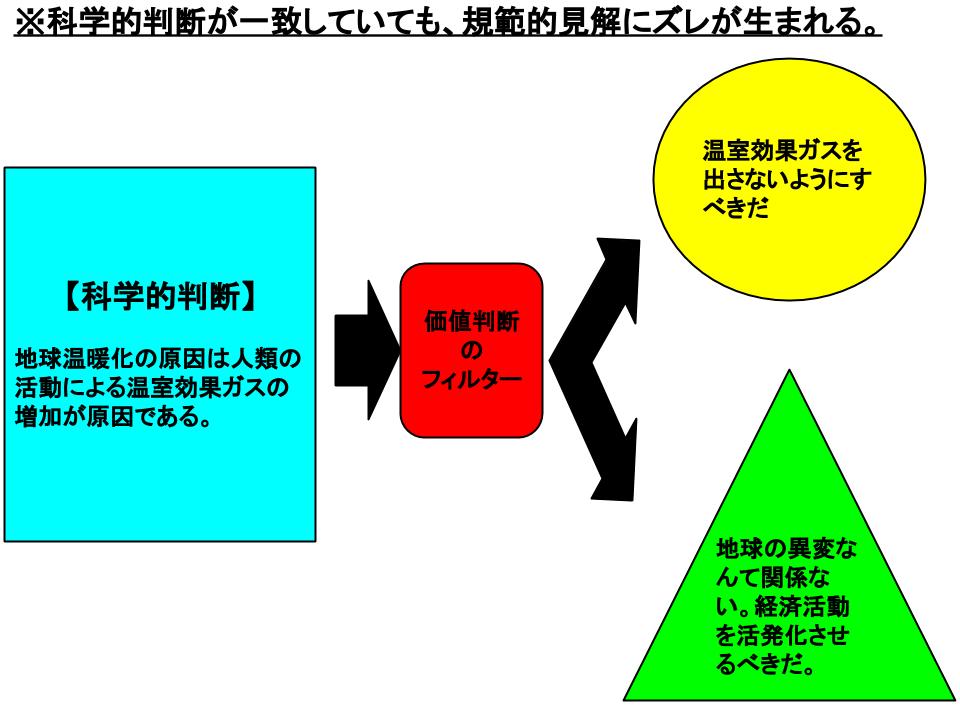

仮に、地球温暖化の原因が人類の過剰な経済活動による温室効果ガスであったとしましょう。

しかし、この実証的データを受けて「ではできるだけ温室効果ガスを出さないようにするべきだ」と言うのか、「地球温暖化によって海面が上昇しようが海が酸性化しようが関係ない。もっと経済活動を活発化するべきだ」と言うのかは、価値観によって変わるのです。

この問題に関しては、消費増税を例にして考えてみましょう。

【例題2】

消費税はある意味では非常に公平な税金です。

大金持ちが120円のジュースを購入しても、貧乏人が120円のジュースを買っても、まったく同じ税金だからです。

しかし、見方を変えて3000万円の資産がある壮年の男性にも、月に500円のお小遣いしかもらっていない小学生低学年の少女にも、まったく同じ税金をかけていると考えるとどうでしょうか?

<解説>

消費税には逆累進性という性質があります。これは税金の負担率が、所得が少ない人ほど大きくなるという意味です。

これは科学的なデータです。一律で何%と課税すれば必然的にこのような結果になります。

これを不公平と思うか、公平だと思うかは価値観の違いなのです。

これは所得税に対しても同じことが言えます。

消費税とは逆に、所得税には「累進税率」が適用されています。所得が大きければ大きいほど税金の負担率が上がっていくシステムです。

累進税率について、所得が低い人からすれば公平に見えるこの制度も、お金持ちからすれば「たくさん稼ぐために必死で努力しているのに、どうしてそのお金を徴収されなくちゃいけないんだ」と不公平を感じるでしょう。

これも価値観の相違からくる意見の不一致です。

経済学者は何を解決するのかに注目する

「経済学者の意見は一致しない。だからダメだ」というのはあまりにも狭量な見方です。

学者間での意見の不一致は避けられません。

ですが、「一定程度の一致を見ている」というのもまた事実なのです。

重箱の隅をつついて経済学の効能を否定するよりも、有効な局面において的確に経済学を用いる方が建設的と言えるでしょう。

学者の意見が一致しないワケ

経済学者の意見が一致しないのは、大きく分けて「科学的判断」と「価値観」それぞれのズレによるものと言えます。

この2つのズレによる意見の不一致は不可避ですが、だからと言って全ての局面において不一致を見せるわけではありません。

一致を見せている側面にも目を向けるとともに、経済学者の意見がどのような根拠で構築されているのかを理解するようにしましょう。

まとめ

意見(規範的分析)の食い違いの原因

科学的判断のズレ→使っているデータが違う

価値観のズレ→データに対しての解釈が違う

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長