実証的分析と規範的分析

今回は、実証的分析と規範的分析について説明していきます。

今回の文章を読むことで、実証的分析と規範的分析の違いや使い分けについて学ぶことができます。

どうなっているか/どうあるべきか

経済学者が政策立案について何かを語る時、どうなっているのかを論じる実証的見地と、どうあるべきかを論じる規範的見地というものが存在します。

「実証的見地」から論じる場合にはデータを用います。

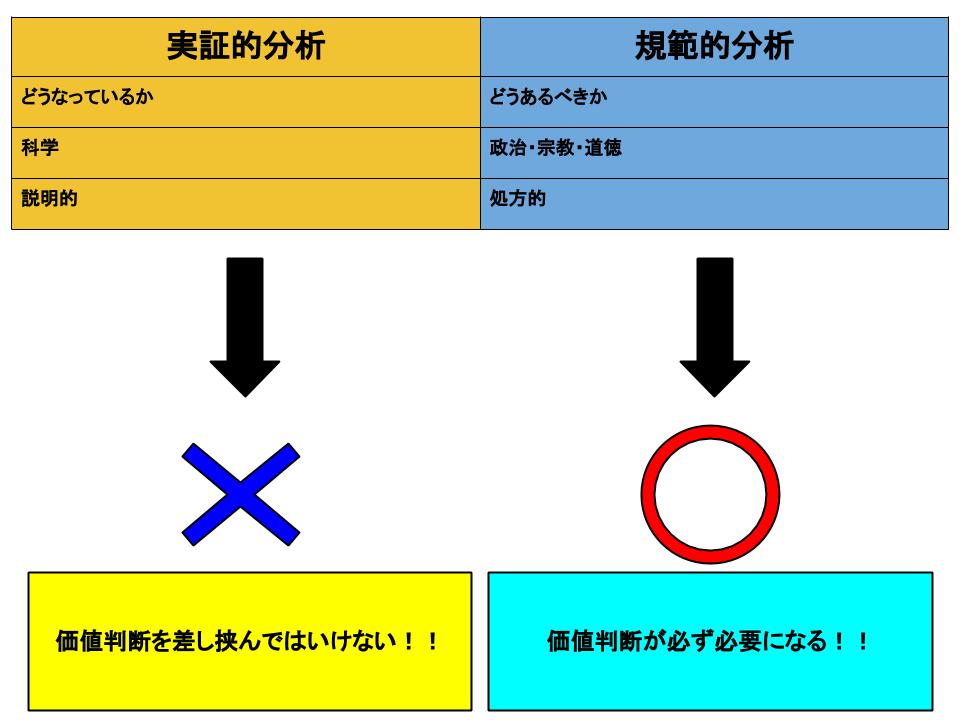

実証的分析では「どうなっているか」を語ることで、より科学的な見地から政策立案への助言ができます。

例えば、これまでの消費税率の変動データと家計の消費性向の変動データを照らし合わせたり、物価指数の変動データと失業率の変動データを照らし合わせたりして、「消費税を上げると消費が冷え込む」であったり、「物価上昇率が上昇すると失業率が下がる」といった分析をした場合、それは実証的分析であると言えるのです。

対して規範的見地から論じる場合は、実証的分析に価値判断を加える必要があります。

科学以外の倫理や宗教、政治哲学の側面からも論じられるのが特徴です。

「どうあるべきか」を論じる際には、科学的な分析が必要であるのと同時に、その分析をどう使うのかという方針が必要になります。

例えば、生活保護制度の是非を議論する際には、仮に「生活保護支給を止めたほうが経済的に効率がよい」という科学的なデータがあったとしても、それだけをもってこの制度を廃するわけにはいきません。

そこには「国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を促し、それを持って経済に貢献してもらうべきだ」あるいは「働かざるもの食うべからずを制度に適用すべきだ」というような規範的な見地も必要になるのです。

この2つの分析方法は何も経済学にはとどまりません。よりわかりやすくするために、さらに身近な例を見ておきましょう。

【例題1】

A.「ボーイフレンドと別れるべきだ」

B.「ボーイフレンドができてから携帯料金が上がっている」

この2つはどちらが実証的で、どちらが規範的でしょうか?

<解説>

答えはAが規範的、Bが実証的です。

実証的分析は実際の行動を促しません。状況を冷静に報告しているだけです。

この時Bの発言はボーイフレンドができたことと携帯料金が上がったことの因果関係を示唆してはいますが、必ずしもそうであるとまでは言っていません。

ただ単に、ボーイフレンドができる前の料金と後の料金を比較して、数字の変動について言及しただけです。

対して規範的分析は実際の行動を促します。

Aの発言をするにはBが一つの根拠となり得ますが、他にも「暴力をふるうような人物だから」「学校の成績が下がっているから」「中学生なので男女交際はまだ早いから」といった価値判断の基準も、規範的分析の場合は根拠になり得ます。

実証的分析ではこのような価値基準を差し挟んではいけません。

このように実証的分析は説明的であり、規範的分析は処方的であるということができます。

使い分けることが大事

この二つについて考えるときに、「規範的分析の方がいい」「実証的分析の方がいい」という論じ方をするのは間違っています。

論じるべきはその内容とこれらの方法をどのように使い分けるかです。

例えば「歯科医院の数が多いほど住民の肥満度が低くなる」というデータがあるとします。

これは実証的分析の手法ではありますが、科学的な因果関係があるかは定かではありません。

このデータを基に「じゃあ国民の肥満度を下げるために歯科医院に助成金を出して数を増やそう」というアクションにはつながらないでしょう。

実証的分析の場合は特に、その分析の信ぴょう性は重要な要素です。

あるいは「消費税は撤廃するべきだ」という規範的主張をするには、消費税の撤廃による効能を示す実証的分析によるデータが必要になるでしょう。

規範的な主張をより説得的にするために実証的主張を根拠として用いるのは一般によく用いられる方法です。

経済について経済学者などが何かを語る場合、この2つの手法による主張をそれぞれ「どう使っているのか」「どんなことを言っているのか」の2段階に着目して受け取る必要があるのです。

まとめ

実証的分析はデータであり、説明であり、どうなっているかについてのものです。

対して規範的分析は判断であり、処方であり、どうあるべきかについてのものです。

これらはどちらがいい、どちらが悪いというのではなく、どちらをどう使うのかが重要です。

経済学者の言葉を聴くときに、これを混同してしまうと間違った解釈になる恐れがあるので、しっかりと理解しておきましょう。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長