経済の波

経済の波とは「景気変動・景気循環」と呼ばれるもので、経済全体を見たときに観察できる循環的な変動を示します。

この経済の波を分析する際に使う視点が2局面分割と4局面分割です。まずはこの二つについて見ておきましょう。

2局面分割

日本政府が現在発表する際に使っている景気循環の分析手法が、この2局面分割です。2局面とは「山」と「谷」の2つを意味します。

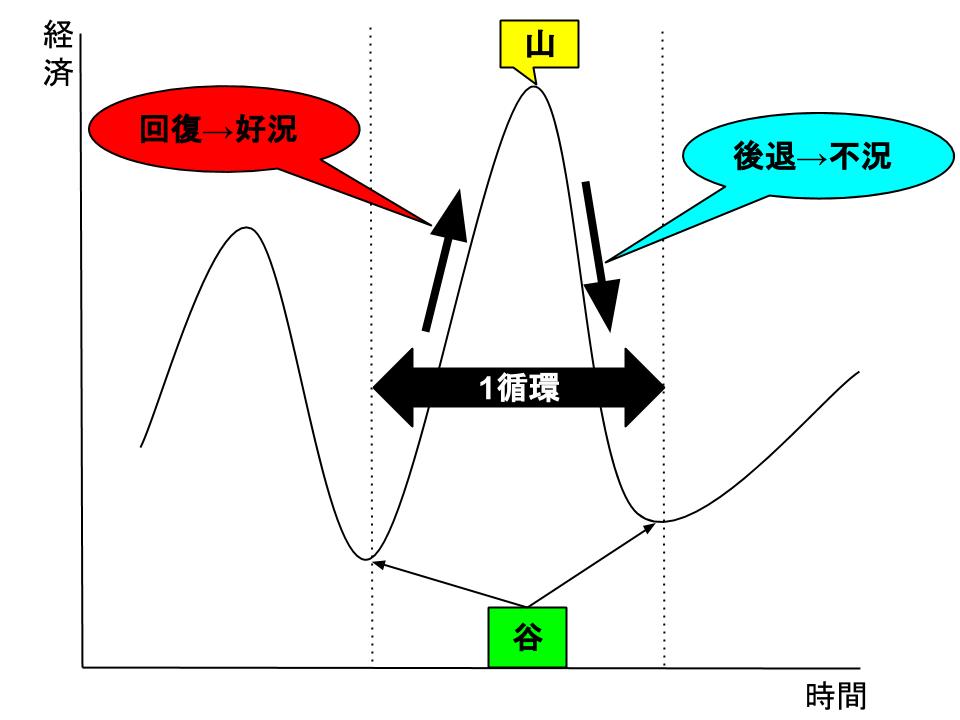

下のグラフを見てみましょう。見た目通りにグラフの最高点が「山」、グラフの最低点が「谷」です。

谷から谷の区間を1循環とし、谷から山へ向かう時期を景気拡張期、山から谷へ向かう時期を景気後退期として考えます。

4局面分割

対して4局面分割は、学校教育でも習う「好況、後退、不況、回復」の4つの局面に経済を区分けして分析する手法です。

2局面分割の手法をさらに深く掘り下げたやり方ですが、残念ながら今現在はほとんど活用されていません。

というのも回復期と好況期、後退期と不況期の境目の判断はほとんど不可能で、そこに固執したところで実質的な違いはほとんど誤差に等しいからです。

この2つが基本的な景気循環の考え方ですが、この周期を分析するための理論として発見されたのが、以下で述べる「キチン循環」「ジュグラー循環」「クズネッツ循環」「コンドラチェフ循環」の4つです。

景気循環の分類研究は今ではあまり進展していませんが、「経済がどのように循環するのか」を理解しておく上で、今なお重宝される理論でもあります。

キチン循環

短期波動とも呼ばれる、在庫変動に起因する循環。周期は約40ヶ月と比較的短く、細かな変動を繰り返しています。

1.需要の拡大にともなって、企業は生産量を増やします。すると必然的に在庫も増加します。それでもまだまだ出荷量の方が多いため、企業はさらに生産を拡大し、在庫を増やしていきます。これが最も景気のいい時期です。

2.とにかく作りまくるせいで適正な需要を追い抜いてしまったころ、ようやく企業は生産を減少させ始めます。それでも需要を追い抜いているので、在庫は増加し続けます。

3.ようやく生産が適正量になり、生産が出荷を下回るようになるので、在庫も減少し始めます。これが最も経済が縮小している時期で、景気後退の末期です。

4.少しずつ景気が回復し始めると企業は生産量を増やしますが、それでもまだ手探りなので在庫は減少していきます。景気拡張の初期に位置付けられ、これがまた1へと繋がっていきます。

1.生産量増・在庫増

↓

2.生産量減・在庫増

↓

3.生産量減・在庫減

↓

4.生産量増・在庫減

ジュグラー循環

ジュグラー循環は約10年周期にやってくる経済の波で、中期波動と言われます。企業の設備投資が要因とされています。

これは産業によっても周期の長さが変わり、半導体業界のシリコンサイクルは3年ごと、液晶パネル業界のクリスタルサイクルは2年ごとにやってくると言われます。

それぞれの周期ごとに新世代製品が登場し、それに伴って各社が一気に生産を増やし景気の山へと向かい、それがまた市場であぶれ始めると景気の谷へと向かっていくという循環です。

クズネッツ循環

約20年間の周期でやってくる循環のことで、一般に建設需要に要因を持つと言われます。

住宅や商工業施設の新築から建て替えまでの周期がちょうど20年程度と言われているので、その都度建築業界が賑わい、一通り家が建て替わればまた冷え込むという状況を示しています。

コンドラチェフ循環

約50年周期の最も長い循環で「長期波動」とも呼ばれます。この循環の原因は世の中を一変させるような出来事が引き金になることが多いとされます。

例えば紡績機や蒸気機関の発明、鉄道の建設や電気、化学、自動車の発達、そして戦争などです。爆発的に人類の経済が進歩するとき、コンドラチェフ循環は山を迎えます。

これまで上記のような景気循環の波が研究されてきましたが、現在はより短いスパンで景気変動が起こることがありますので、必ず上記のような循環を繰り返すとは限りません。

しかし、経済を理解するうえで上記の経済の波の研究は参考になると思います。

まとめ

経済の波→景気変動・景気循環

経済の波の分析方法→2局面分割・4局面分割

2局面分割→景気の山、景気の谷

4局面分割→好況・後退・不況・回復

<景気の波の種類>

キチン循環→約40ヶ月周期、在庫循環が要因

ジュグラー循環→約10年周期、設備投資が要因

クズネッツ循環→約20年周期、建設需要が要因

コンドラチェフ循環→約50年周期、技術革新が要因

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長