ミクロ経済とマクロ経済

今回はミクロ経済学とマクロ経済学について説明していきます。

この文章を読むことで、ミクロ経済学とマクロ経済学、それぞれの概要とその関係性について学ぶことができます。

ミクロ経済学とは

「家計や企業の意思決定のプロセスや法則、そしてそれらの相互関係についての研究をする学問」、それがミクロ経済学です。

ミクロ経済学での代表的な理論と言えば、やはり需要と供給についての法則性を定義した需給理論でしょう。

価格が安くなるほど増加し、価格が高くなるほど減少するのが需要、逆に安くなるほど減少し、高くなるほど増加するのが供給として、それぞれ需要の法則、供給の法則と呼ぶ理論です。

他にもこの需給理論を応用して、需要と供給が一致するところで価格が均衡するという均衡理論などもミクロ経済学の主要理論です。

近年ではゲーム理論と言って、経済上の意思決定をゲームとみなし、参加者の最適な行動を数理モデルで研究する分野もあります。

マクロ経済学とは

対してマクロ経済学はより大きな対象、つまり「経済全体にかかわる事象を研究する学問」です。

具体的には「国民所得や失業率、投資や貿易収支、インフレーション」が対象となります。

1936年にジョン・メイナード・ケインズが著した『雇用・利子および貨幣の一般理論』の発表を持ってマクロ経済学が始まったとされています。

ケインズは古典派が提唱していた供給は需要を生むとする「セイの法則」を批判し、消費・投資・政府支出及び純輸出を合わせた「有効需要」の概念を基に理論を展開しました。

マクロ経済学は現在「古典派・新古典派経済学」と「ケインズ経済学」のほか、「マネタリズム」や「現代マクロ経済学」などに分かれて、それぞれの主張を展開しています。

【例題】

2017年4月に消費税が10%に引き上げられることを、現安倍政権は決定事項としています。

これをマクロ経済学的視点とミクロ経済学視点で考えると、どのような影響があるでしょうか?

<解説>

マクロ経済学では主に政策決定のための視点について論じることが多くなります。

消費税を増税すると、単純に考えれば国庫への歳入額が増加します。しかし、大きな目で見ると逆に税収減になる可能性も考えられます。

増収に関しては100円の消費に対して8円の課税であったものが、10円の課税になるのですから当然です。

平成26年度の歳入のうち16%にあたる15兆3390億円が消費税です。

単純計算では、これがそのまま1.25倍になるわけですから、19兆1737億5千万円の税収となり、約4兆円の歳入アップになるのです。

ところが消費税が引き上げられると、家計は消費を控えます。この時「家計の消費」を考えるためにミクロ経済学の考え方を導入しなくてはいけません。

前述の需給理論のうち、需要の法則を思い出してください。

消費増税というマクロ経済の動きによって商品価格が上昇するため、家計の需要は減少します。

すると、このミクロ経済の動きが今度はマクロ経済へとはね返ってきます。商品が売れなくなれば企業の収益が減ります。

しわ寄せとして賃金が引き下げられ、所得は減少するでしょう。であれば法人税と所得税が減少としていきます。

所得税と法人税はそれぞれ15兆円弱、10兆円程度の歳入を構成しています。この二つで減収が起これば、全体の税収が減少するという事態になるのです。

このようにマクロ経済の動きを理解するためには、必ずミクロ経済を理解していなくてはいけません。

二つの経済学は独立した研究分野として、まったく独自のモデルや理論を構築していますが、本来は地続きであるという点を理解しておきましょう。

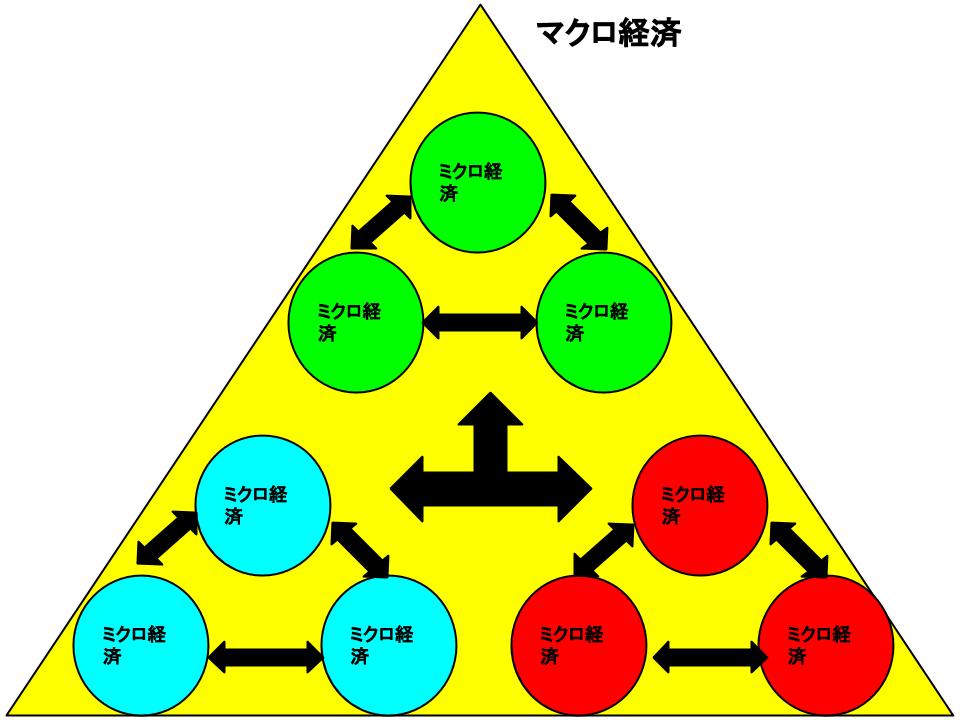

ミクロ経済学とマクロ経済学の相関図

ミクロ経済学は家計や企業の意思決定について論じ、マクロ経済学は国民所得や経済成長、失業率といった経済全体の事象について論じます。

両者は独自のモデルや理論を構築している別々の学問ですが、同時に極めて密接に関係している学問です。

図のようにマクロ経済は相関するミクロ経済によって構成されているため、二つを関係させて学ぶことが必要になります。

まとめ

ミクロ経済学→家計や企業の意思決定のプロセスや法則、そしてそれらの相互関係についての研究をする学問

マクロ経済学→経済全体にかかわる事象を研究する学問

両者は互いに相関関係にある。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長