経済学の重要な恒等式

今回は経済学の重要な恒等式について説明していきます。

この文章を読むことで、金融システムの役割について恒等式を用いて学ぶことができます。

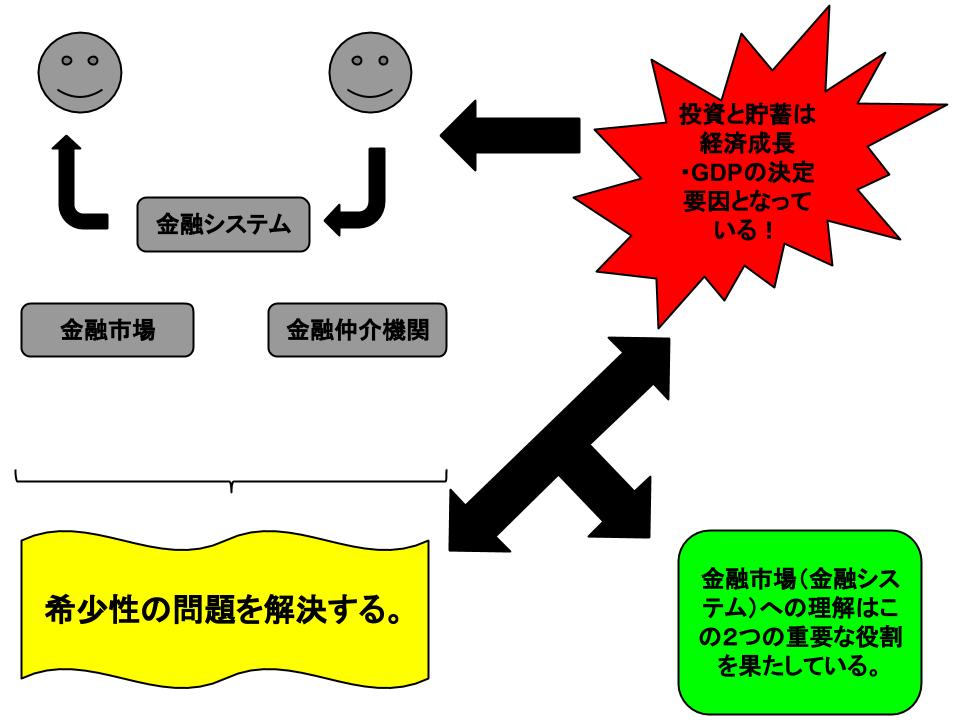

金融市場の重要性

経済を考える上で、金融市場についての理解はとても重要なことです。

なぜなら、金融市場は「経済成長やGDPの値の決定要因となり得る」からです。

これについて少しおさらいしておきましょう。

まず、金融システムとは金融市場と金融仲介機関で構成されている点を思い出しましょう。

このうち、金融市場は債券市場と株式市場などで構成されています。

対して金融仲介機関は、銀行や証券会社などで構成されます。

両者はいずれも貯蓄をする人と投資をする人を繋げる役割を担っています。どうしてこれが必要なのかというと、資本の「希少性」に起因する経済の非効率を是正するためです。

貯蓄=使われていない資本を投資に回すことで、より経済厚生を向上させられるのです。

ところで、経済成長やGDP値の向上には生産性の向上が必須です。そして、生産性を向上させるためには、貯蓄を増やし投資を増加させる必要があります。

したがって、金融市場をコントロールし、よりよい貯蓄と投資を実現できれば、その経済の厚生を改善できるのです。

始まりは恒等式から

このように、図や文章で金融市場の役割を理解することも可能ですが、ここでは数学的な理解も深めておきましょう。

式からはより視覚的に経済の構造を読み取ることが可能です。

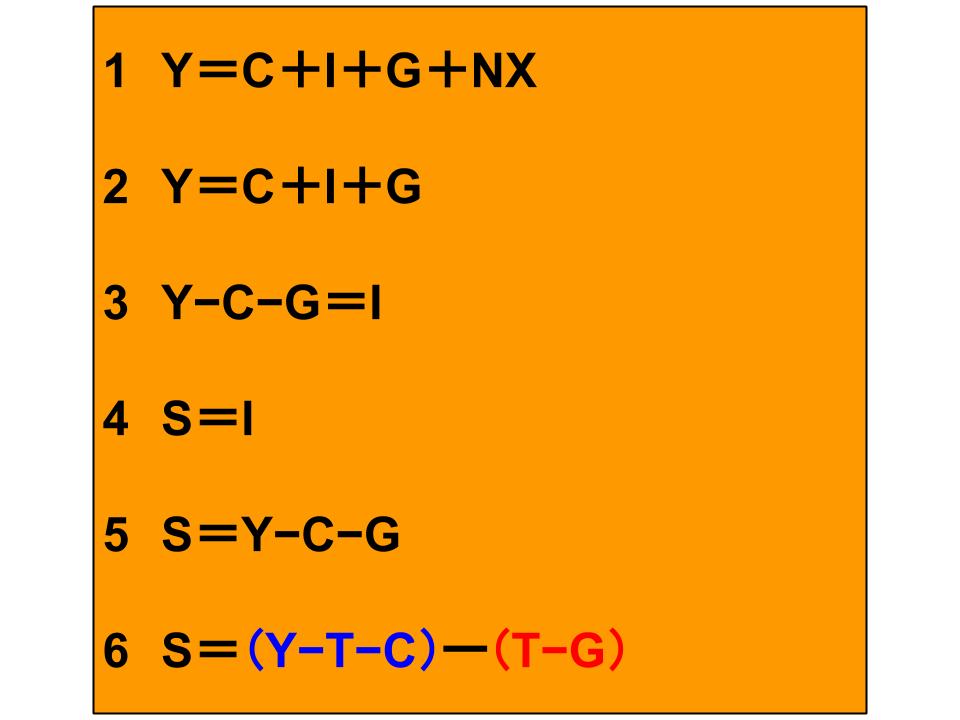

では、以下の恒等式を追いながら投資・貯蓄・金融市場を含む金融システムの役割について考えていきましょう。

1.Y=C+I+G+NX

2.Y=C+I+G

3.Y−C−G=I

4.S=I

5.S=Y−C−G

6.S=(Y−T−C)−(T−G)

※Y:GDP値 C:消費 I :投資 G:政府支出 NX:純輸出 S:貯蓄

1の式はGDP値が消費と投資、政府支出、純輸出から構成されていることを示しています。

このように、国際的な資金の貸し借りや財・サービスのやりとりを加味した実際の経済を「開放経済」と言います。

現実に即して考えるのであればこの開放経済で考える必要がありますが、話が複雑化してしまうので、ここでは純輸出を加味しない2の数式が示す「閉鎖経済」を考えます。

投資って何?

この前提に立った上で、2の数式を使って投資について考えてみましょう。

そこで、3のように「投資とは何か」を考えやすいように変形してみます。

この数式は「投資がGDPから消費と政府支出を差し引いた数値である」ということを示しています。

つまり、経済全体の所得から経済全体の消費を差し引いた数値が投資なのです。

所得から消費を差し引いて残る数値は、すなわち貯蓄(国民貯蓄)なので4の数式が導かれます。

貯蓄って何?

4は貯蓄は投資と同値であると言います。

この貯蓄が何で構成されているかを調べるために、5と6の数式を見てみましょう。

Tはつまるところ純粋な「税収」と考えて問題ありません。5と6は計算すると同じ式ですが、6は6のまま考えてみましょう。

6の式のうち、(Y−T−C)はGDPから税収と消費を差し引いた数値を示します。

税収というのは国民の所得からすれば「支出」です。

つまり、これは家計における貯蓄=民間貯蓄を示している部分なのです。

対して(T−G)は税収から政府支出を差し引いた数値です。

つまり、政府の所得から政府の支出を差し引いているので、これは政府貯蓄を示しています。

この部分が正なら財政黒字、負ならば財政赤字となります。

6の式からは、国民貯蓄=民間貯蓄+政府貯蓄で構成されていることがわかります。

金融システムは何をしているの?

恒等式は「常に正しくなければならない式」です。

よって4の数式から考えるに、投資は常に貯蓄と同値でなくてはならないはずです。

しかし、仮にAさんが100万円を貯金していてB社が100万円の設備投資をしたいと思っていたとしても、二人に何ら繋がりがなければ、Aさんの100万円はB社の設備投資に使われることはないでしょう。

ここで必要となるのが貯蓄と投資を繋ぐ金融システムなのです。

つまり、金融システムはSとIをつないでいる「=」の役割を果たしているのです。

まとめ

経済成長・GDP増大には生産性の向上が必要

→生産性の向上のためには貯蓄・投資の増大が必要

→貯蓄・投資の増大のためには金融システムが必要

投資とは貯蓄である→S=I

貯蓄とは民間貯蓄と政府貯蓄である→S=(Y-T-C)+(T-G)

金融システムとは「S=I」の「=」である

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長