貨幣価値と物価水準

今回は貨幣価値と物価水準について説明していきます。

この文章を読むことで、貨幣数量説の考え方を基にした貨幣価値について学ぶことができます。

私たちの生活と貨幣価値

1957年4月に発売された「お口のエチケットガム」、グリーンガムは6枚入りで20円でした。

しかし、2014年にリニューアルして登場したグリーンガムの値段は、9枚入りで税込103円です。

1枚当たり3倍以上の値上がりです。もちろん、このような現象は何もグリーンガムだけではありません。

同じ1957年の東京都の牛乳200mlの価格は14円30銭でしたし、かけうどん・そばは30円から35円という価格でした。現在の価格と考えれば恐ろしいほど安かったのです。

しかし、ここで私たちは「物価水準」とか「貨幣価値」という言葉を思い出す必要があります。

すなわち、一見した額面だけを知ることができても、それをそのまま「安くなった」「高くなった」ということはできないのです。

ここでは「貨幣数量説」をベースに、貨幣価値について考えておきましょう。

貨幣数量説について

貨幣数量説の歴史は古く、その発端は18世紀前半のヨーロッパにあります。

ジョン・ローやリチャード・カンティロンといった経済学者によって唱えられた、「物価の安定には貨幣流通量の監視と管理が必要不可欠だ」とする説です。

これは、そのまま中央政府や管理当局の通貨管理政策の重要性を支持するものとなっています。

この理論は未だ効力を失ってはおらず、ノーベル経済学賞を受賞したミルトン・フリードマンも貨幣数量説をベースにしたマネタリズムを提唱しています。

「古典派」「新古典派」などとカテゴライズされるこの理論をよりどころにしながら、貨幣価値と物価水準について説明しておきます。

物価が上昇するとき

物価が上昇するとき、市場には一体どんなことが起きているのでしょうか。

例えばグリーンガムが20円から100円に値上がりしたとき、市場は1957年よりも5倍程度グリーンガムを好きになったのでしょうか。

牛乳やかけうどん・そばは、1957年当時、日本人にはあまり好かれていなかったのでしょうか。確かにそれも要因としてはあるかもしれません。

しかし、説得力のある説明のひとつは「貨幣価値の低下」でしょう。

貨幣の価値が下がる!

つまり2014年の1円の価値と、1957年の1円の価値に大きな違いがあるということです。

物価水準を貨幣価値の尺度と考えた場合、「物価水準の上昇=貨幣価値の減少」という図式が見えてくるはずです。

グリーンガムの例で考えてみましょう。2014年にグリーンガム1枚を買おうと思うと約11円必要です。

1円あたりで買うことのできるガムは1/11枚。対して1957年にグリーンガム1枚を買うと約3円です。この場合の1円あたりのガムは1/3枚となります。

「1円の価値が下がっている」というのはこういうことです。

これをさらに抽象化して、数式で考えてみましょう。

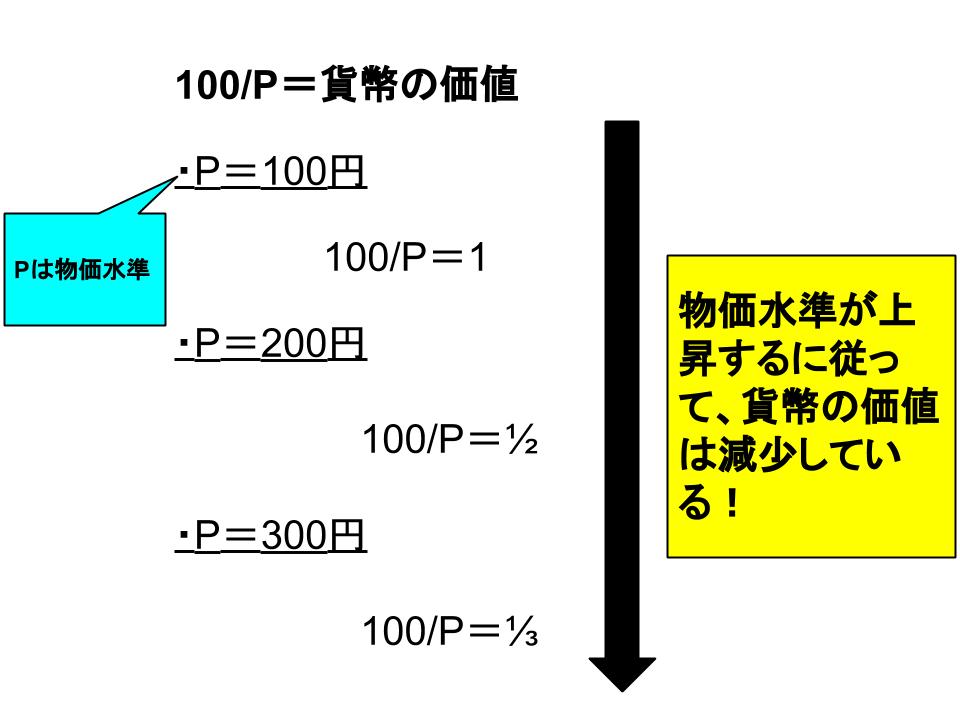

【例題】

物価水準をPとします。財・サービスを購入するために必要なお金がこのPです。

この場合、100円で購入できる財・サービスの量は100/Pとなります。

このPの値が200円、300円となるに従って、1円あたりの価値は1/2、1/3というふうに小さくなっていきます。

<解説>

Pはある年の価格を基準として、その年からの変化量で求められる数値です。

つまりは、「貨幣の価値を基準として財・サービスの価格を決定するもの」です。

対して100/Pの場合、100/Pで購入できる財・サービスの量が計算結果として求められます。

そのため、これは「財・サービスの量で測る貨幣の価値」と言えます。

従ってPの値が200円・300円と上昇し、1円の価値が1/2、1/3となっていくのは貨幣価値の減少なのです。

つまり「物価水準の上昇=貨幣価値の減少」です。

日本は戦後基本的に物価水準を上昇させてきました。

これは言い換えれば、戦後は「日本円の価値が国内でどんどん低下した歴史」ということです。

まとめ

貨幣数量説→物価の安定は貨幣流通量の監視と管理によって可能であるとする説

物価水準の上昇=貨幣価値の減少

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長