弾力性と税の帰着

今回は弾力性と税の帰着について説明していきます。

この文章を読むことで、税の帰着を決定するための価格弾力性について学ぶことができます。

税の負担はどのように決まるのか

課税をするとき、政府から見れば買い手に課税しようが売り手に課税しようが、結局入ってくる収入は変わりません。

また、市場に対しての影響も、課税をすれば市場自体が縮小するという点もどちらに課税しても変わりません。

さらには、税金を結果的には双方が分担して負担するという点も、課税対象によって変わるものではありません。

問題は「誰がどれだけ負担するか(税の帰着)」です。

これを決定するための基準となるのが、価格弾力性という言葉です。

弾力性とは

弾力性とは、ある要因に対してどれだけ変化するのかを示す言葉です。

例えば、貯金が10万円から11万円に増えた時にものすごく喜ぶ人と、100万円から101万円に増えた時にあまり喜ばない人がいた場合、前者の方を弾力性が高い、あるいは弾力的だと言います。

対して後者を弾力性が低い、あるいは非弾力的だと言います。

価格弾力性とはこの「ある要因」を価格とし、それに対しての弾力性を考えるものです。

需要の価格弾力性、供給の価格弾力性などと言います。

それではこの価格弾力性に着目して、税の帰着について考えてみましょう。

【例題】

<解説>

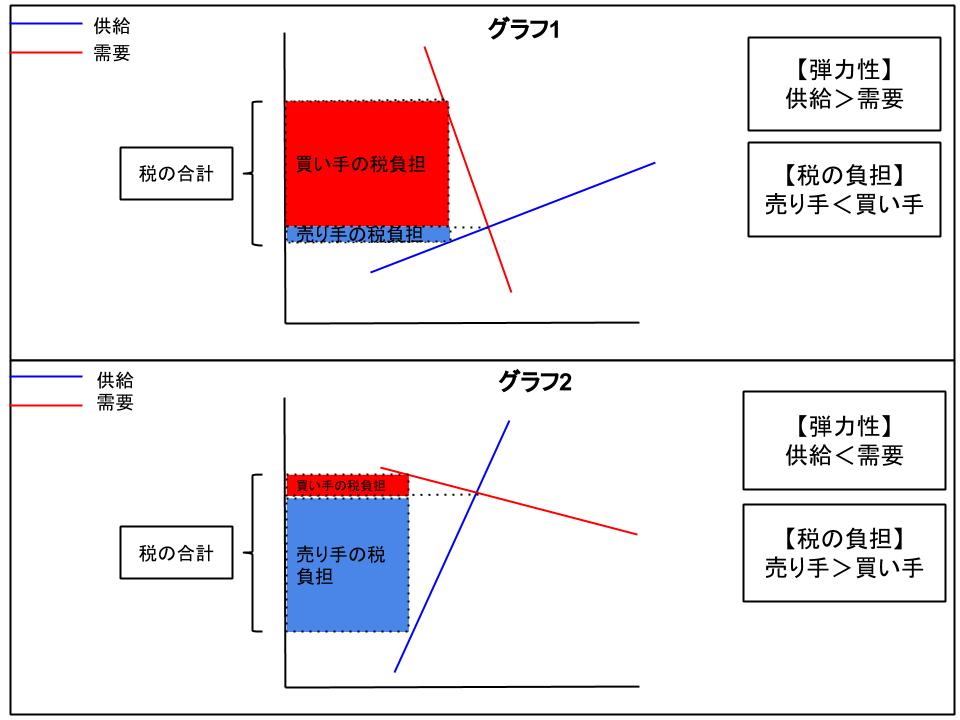

(グラフ1)

このグラフにおいては供給曲線の価格弾力性が非常に大きく、それに対して需要曲線の弾力性は低くなっています。

この時、供給は弾力的であり、需要は非弾力的であると言います。これは「課税による価格の変動に対して大きな変化を見せるのが供給である」という意味です。

グラフを見てもわかるように、価格が上昇すると供給量は大きく増加します(逆も然り)。

対して、需要曲線は価格の変動に対して需要量をそれほど変化させません。

このような市場で課税を行うと、買い手の方に大きな税負担がかかることになります。

(グラフ2)

対して需要の価格弾力性が大きく、供給の価格弾力性が低い場合を想定したのがグラフ2です。

価格の変動に対して需要量は大きな変化を見せますが、供給はそれに比べると小さくしか反応しません。

この状況で課税を行うと、売り手の税負担が大きくなり、買い手の税負担は小さくなります。

結論として課税時の負担の割合は、特定の財に対して弾力性の小さい方が大きくなると言うことが言えます。

なぜ弾力性が小さい方が大きな負担をするのか

このような事態になるのはなぜなのでしょうか。

ここでもう一度、弾力性の大小が何を意味するのかを考えておきましょう。

価格弾力性が大きいというのは、価格の変動に対して敏感に反応することです。

需要の価格弾力性が大きければ、少しでも価格が上昇した場合には大きく需要量は減少しますし、供給の価格弾力性が大きければ価格が下落すれば大きく供給量は減少します。

対して価格弾力性が小さい場合は価格が変動しても、需要量や供給量には大きな変化がありません。

これはつまるところ、「その財がなくては困る」人ほど非弾力的であるということです。

例えば、鉄の加工を事業としている工場にとって、鉄鋼はある程度値上げされても需要量を減らすわけにはいきません。

対して弾力的な人は「財があってもなくても構わない」と思っているのです。

主食がパンでもコメでもいい人は、米の値段が上がれば米の需要を減らし、パンへの需要を増やすでしょう。

つまり、財に対しての依存度が高いほど税の負担が大きくなるわけです。

これは非常に理にかなっている法則です。

弾力性と税の帰着

税の帰着を考える際には、需要と供給それぞれの価格弾力性が重要です。

供給の価格弾力性が需要の弾力性より相対的に大きい場合、税の負担は需要側の方が大きくなります。

逆に、需要の価格弾力性が大きい場合は供給側の税負担が大きくなります。

財への依存度が高いほど税の負担が大きくなります。

まとめ

弾力性大=財への依存度低→税の負担小

弾力性小=財への依存度高→税の負担大

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長